Гвардия

Императорская гвардия – слава и величие Империи

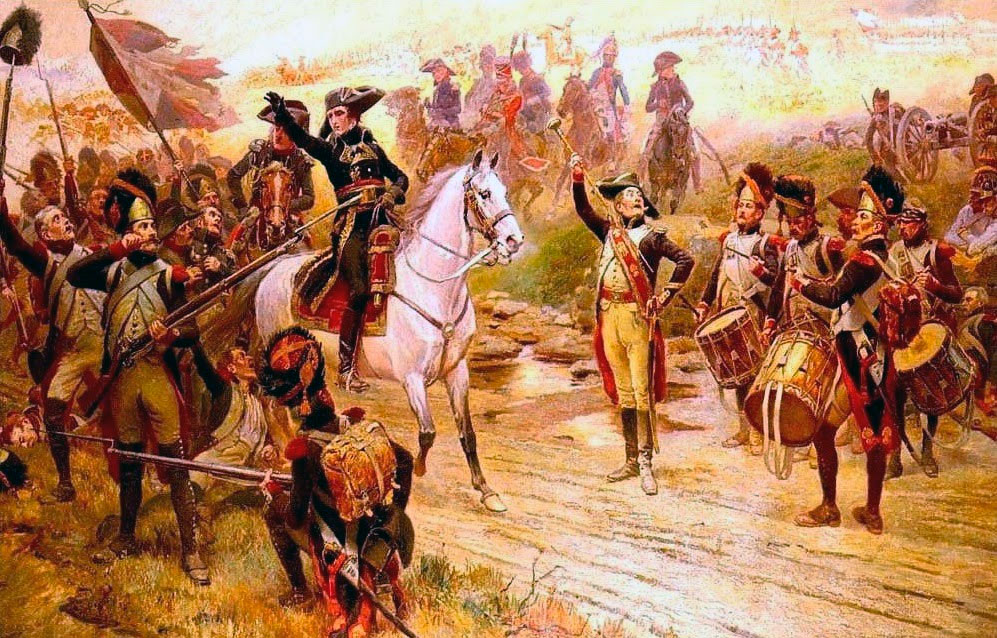

Следом за армейскими корпусами Наполеона шел и несравненный резерв — Императорская Гвардия, представлявшая славу и величие Империи.

«Все ее офицеры и солдаты были храбрецами, покрытыми боевыми шрамами, они прожили долгую жизнь за малое число лет…» — так коротко и точно характеризовал генерал Фуа воинов Гвардии Наполеона.

Императорская гвардия Наполеона I заслуженно была одним из самых прославленных вооруженных формирований в мировой истории. В истории найдется немного таких воинских соединений, где высочайшие боевые качества сочетались с подобным внешним блеском, эффектностью униформ и регалий, наконец, с удивительной судьбой, полной трагизма и героики.

При этом Императорская гвардия заметно отличалась от гвардейских формирований в других армиях Европы. Как и в остальных случаях, она выполняла церемониальные функции, однако ее важнейшей задачей было участие в боевых действиях. В рядах гвардии шла подготовка личного состава французской армии.

Со временем гвардия составила заметную часть французской армии. В то же время она оставалась личной охраной Наполеона, а также обеспечивала охрану всех высших чинов французской армии. Высокий статус гвардии не давал практически никаких преимуществ во время боевых походов.

Императорская гвардия Наполеона была столь крупной и сложной организацией, что требования к рекрутам и условия службы колебались в широких пределах. Поэтому про каждую часть гвардии следует рассказать отдельно, что и будет сделано далее.

Императорская гвардия Наполеона прошла несколько этапов развития, отражающих рост Французской империи и изменение её военных нужд. Ниже — краткий хронологический обзор.

Консульская гвардия

Особенностью Консульской Гвардии является то, что она родилась из слияния двух параллельных структур, сходных по назначению, но совершенно различных как по своему происхождению, так и по заслугам перед молодым главой Французской Республики.

Первой, а быть может, более корректно, одной из этих составляющих явилось едва ли не самое старейшее воинское формирование в мире. В 1799 году в момент прихода к власти Бонапарта оно называлось «Гвардия законодательного корпуса», но, несмотря на это вполне республиканское наименование, часть тогда уже имела за плечами многовековую историю.

Параллельно с Гвардией законодательного корпуса 10 брюмера IV года (1 ноября 1795 года) была создана и так называемая Гвардия Директории в составе двух рот пеших и двух рот конных гренадер (в общей сложности 224 человека).

Именно эти гвардейцы, призванные защищать существующее правительство, разогнали 19 брюмера по приказу Мюрата и Леклерка депутатов Совета пятисот, совершив тем самым переворот, установивший во Франции режим Консульства.

Уже через два дня после переворота генерал Бонапарт, проведя смотр Гвардии Директории и Гвардии законодательного корпуса, объявил им, что отныне они составляют единое формирование под названием «Гвардия Консулов» («Garde des Consuls»), что и было официально закреплено декретом от 7 фримера VIII года (28 ноября 1799 года).

Тем не менее декрет о формировании Гвардии Консулов предполагал нечто большее, чем простую смену наименований. Всего через месяц (3 января 1800 года) в состав Гвардии была включена рота конных егерей, берущая начало от «Роты гидов главнокомандующего» и вписавшая не одну славную страницу в историю побед французской армии на полях Италии.

С этих пор Гвардия приобретает иное назначение, чем в прошлую эпоху. Если при сменяющих друг друга революционных правительствах гвардейцы были лишь небольшой частью, выполнявшей, как уже отмечалось, прежде всего, полицейские функции при государственных учреждениях, а в период Директории еще и служившей украшением благодаря своей нарядной форме официальных церемоний, то теперь Гвардия превращалась в отборную воинскую часть, главнейшей задачей которой становилась охрана ставки главнокомандующего в ходе кампании, а также выполнение особых тактических задач на поле сражения. Безусловно, при этом оставалось прежнее предназначение гвардейцев — обеспечение безопасности высших государственных учреждений и резиденции главы правительства, а также представительские функции.

В самом начале 1800 года Гвардия Консулов состояла уже из:

— двух батальонов пеших гренадер;

— роты легкой пехоты;

— двух эскадронов конных гренадер;

— роты конных егерей;

— роты артиллерии (Artillerie Legere).

Общая численность по штату – 2 089 человек.

Пешими и конными гренадерами были бывшие гвардейцы эпохи Директории, а конными егерями и легкой пехотой — бывшие гиды Бонапарта.

В течение короткого времени (с 21 октября 1799 по 16 апреля 1800 года) Консульской Гвардией командовал недавно ставший зятем Первого консула Мюрат, а затем его сменил на этом посту знаменитый дивизионный генерал Жан Ланн. Ланн стал вторым по счету и… последним командиром Гвардии. Бонапарт быстро осознал довольно простую истину: честолюбивый, отважный и к тому же популярный генерал во главе Гвардии может быть политически опасен.

Наполеон сказал о нём:

«У Ланна мужество было сильнее разума; но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие; я нашёл его пигмеем, а потерял гигантом».

В итальянской кампании 1796-1797 годов дважды спас жизнь Наполеону.

Вот как его охарактеризовал наполеоновед и франковед Манфред:

«Ланн был одним из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почётное прозвище Роланда французской армии».

В октябре 1801 года Ланн сложил полномочия командира гвардейского корпуса, а 14 ноября того же года он получил назначение послом в Лиссабон.

С этого момента в Гвардии не будет другого главнокомандующего, кроме самого Наполеона Бонапарта; генералы, а впоследствии маршалы, получат в свое распоряжение лишь отдельные части элитного корпуса, но не весь корпус.

14 июня 1800 года Гвардия Консулов получила боевое крещение в ходе знаменитого сражения при Маренго.

Художник Луи-Франсуа Лежен.

В нем пешая Гвардия потеряла 50% своего личного состава убитыми и ранеными, в то время как общие потери по армии составили около 20%.

Доблестно сражалась под Маренго и конная Гвардия: 245 конных гренадеров и 185 конных егерей. В отчаянной рубке с намного превосходящим по численности врагом гвардейские кавалеристы оставили на поле боя больше трети своих товарищей.

Художник Лалоз.

Отвага Гвардии на поле битвы при Маренго, где гвардейцы показали себя настоящими героями, равным образом как и возвращение к монархическим формам правления, заставляли Бонапарта непрерывно увеличивать численность «Гвардии Консулов», которая в 1802 году получит название «Консульская Гвардия» («Garde Consulaire»).

Наряду с увеличением численности гвардейского корпуса, в Гвардию вливаются все новые и новые формирования:

— отряд элитной жандармерии;

— гвардейские моряки;

— рота ветеранов Гвардии;

— экзотическая рота мамелюков;

— гвардейская конная артиллерия со своей материальной частью и обозом.

Императорская гвардия

Весна 1804 года стала для Гвардии, как и для всей Франции, важной гранью. Приказом на день от 20 флореаля XII года (10 мая 1804 года) Гвардии было объявлено следующее:

«Гвардия информируется о том, что Сенат провозгласил Наполеона Бонапарта Императором французов и закрепил этот титул в качестве наследного в его семье.

Да здравствует Император!

Поклянемся же в беспредельной верности Наполеону I, Императору французов.

Сегодня Гвардия получает название — Императорская Гвардия…»

К этому моменту Императорская Гвардия (La Garde Imperiale) представляла собой уже настоящий гвардейский корпус, организованный следующим образом:

- Главный штаб и военная администрация Гвардии.

- Пехота:

- Полк пеших гренадер;

- Полк пеших егерей;

- Рота ветеранов.

- Кавалерия:

- Полк конных гренадер;

- Полк конных егерей с приданной ему ротой мамелюков.

- Специальные войска:

- Эскадрон конной артиллерии;

- Легион элитной жандармерии;

- Батальон гвардейских моряков;

- Четыре роты артиллерийского обоза.

- Гвардейский госпиталь.

Всего по штату – 9 798 человек.

Руководство Императорской Гвардией

Согласно декрету от 29 июля 1804 года, во главе Гвардии стояли четыре высокопоставленных военачальника — так называемые «генерал-полковники» Гвардии. Все эти высшие офицеры на самом деле были маршалами Империи и звание «генерал-полковник», отсутствующее в иерархии чинов наполеоновской Франции, было не более чем дополнительным почетным титулом в многочисленных отличиях этих людей.

Четырьмя генерал-полковниками в 1804 году стали маршалы:

☆ Даву — генерал-полковник пеших гренадеров (1804 — 1814 годы),

☆ Сульт — генерал-полковник пеших егерей (1804 — 1814 годы),

☆ Мортье — генерал-полковник гвардейской артиллерии и моряков (позже также инженерных войск) (1804 — 1814 годы),

☆ Бессьер — генерал-полковник гвардейской кавалерии (1804 — 1813 годы).

Предполагалось, что генерал-полковники будут командовать Гвардией по очереди, оставаясь на «дежурстве» по одной неделе каждый. По идее вся Гвардия находилась под командованием дежурного генерал-полковника, который должен был всегда находиться подле Императора, отвечая за его безопасность.

В мирное время дежурному генерал-полковнику полагалось размещаться во дворце, где живет Император, а в военное — спать вместе с ним в его палатке.

Все приказы по Гвардии должны были отдаваться через дежурного генерал-полковника.

Во время парадных выездов эти высшие офицеры должны были сопровождать карету Императора и скакать рядом с ее дверцами — двое с правой стороны и двое с левой.

Наконец, они должны были командовать Гвардией на больших парадах.

В действительности же положения этого декрета в значительной степени остались мертвой буквой. Даву и Сульт с 1804 года были постоянно задействованы в командовании крупными войсковыми соединениями и оставались по сути дела лишь почетными высшими офицерами Гвардии.

Напротив, Мортье и Бессьер практически всегда находились при Гвардии, выполняя функции командующих ее соединениями. Особенно большую роль сыграл в этом смысле маршал Бессьер, который стал фактически первейшим из гвардейских начальников.

Трагическая гибель маршала Бессьера от вражеского ядра под Риггпахом (1 мая 1813 года) привела к тому, что его пост оставался вакантным в течение сравнительно долгого времени — более шести месяцев, пока генерал-полковником гвардейской кавалерии не был назначен маршал Сюше, снискавший себе славу в Испанской кампании.

Состав Императорской Гвардии постоянно изменялся. Почти каждый месяц привносил какие-либо дополнения в организацию элитного соединения, численность которого продолжала непрерывно расти. Однако общая концепция Гвардии до конца 1808 года в целом будет оставаться неизменной.

Требования к кандидатам в Гвардию

Наполеон поставил перед собой задачу создать некий эталон для остальной армии — Гвардию, которая должна была выделяться не только выигрышным внешним видом и высокими боевыми качествами, но и строгой дисциплиной и моральными качествами вообще:

«Я хочу иметь в Гвардии не просто храбрецов, но солдат, безупречное поведение и моральный облик которых могли бы быть поставлены в пример».

Уже 7 фримера VIII года (28 ноября 1799 года), спустя всего 18 дней после переворота, Первый консул набрасывает на бумагу основные идеи, касающиеся правил приема в Гвардию, которые были подтверждены постановлением от 8 сентября 1800 года и окончательно утверждены 8 марта 1802 года. Параграф 32 консульского постановления гласил:

«Военнослужащие всех родов войск могут быть включены в Гвардию Консулов. Их зачисление в ряды этого корпуса является наградой за храбрость и примерное поведение».

Данная фраза особенно важна в понимании наполеоновской концепции Гвардии. Сама принадлежность к этому корпусу являлась наградой для воина. Поэтому и условия, которые предъявлялись кандидатам, были необычайно строгими. Необходимо было:

- Принять участие не менее чем в трех кампаниях (с 1802 года — в 4-х кампаниях);

- Иметь «награды, которые даются храбрецам за отличие в бою или получить боевые раны»;

- Состоять на действительной военной службе;

- Иметь рост не менее 1 м 80 см для гренадеров и 1 м 70 см для егерей;

- Отличаться безупречным поведением в течение всей предыдущей службы.

Императорский декрет от 10 термидора XI года (29 июля 1804 года) подтвердил во многом эти требования, однако несколько смягчил пункты, относящиеся к физическим данным кандидатов: отныне для вступления в ряды гренадер достаточно было иметь рост 1 м 76 см, а для егерей было достаточно роста 1 м 67 см. Более «мягким» стало условие наличия в послужном списке кампаний: требовалось иметь за плечами лишь два военных похода.

Денежное содержание Гвардии

Гвардия получала жалование гораздо более высокое, чем линейные части. Конечно, скромные солдатские оклады очень отличались от щедрых пожалований привилегированному офицерскому корпусу, однако и они весьма разнились с тем, что получали рядовые обычных полков.

Например:

— старший сержант линейных полков получал 0,85 франка в день, в а Гвардии – 2,67 франка в день;

— сержант, соответственно, 0,62 и 2,22 франка в день;

— капрал – 0,45 и 1,67 франка в день;

— барабанщик – 0,40 и 1,39 франка в день;

— рядовой – 0,30 и 1,17 франков в день.

Рядовой или унтер-офицер Старой Гвардии получали почти вчетверо большее жалованье, чем их коллеги в линейных полках; младшие офицеры получали примерно вдвое больше, чем армейские; и только на уровне старших офицеров происходило постепенное выравнивание доходов, хотя и здесь офицеры Гвардии находились в явно привилегированном положении.

В действительности, разница в материальном положении была еще более значительной, так как Гвардия сверх жалованья получала дополнительные виды довольствия, а также премиальные, наградные и тому подобное.

Так, во время церемонии крещения Римского короля — сына Императора, родившегося в 1811 году, Гвардия стояла шпалерами по улицам, где проезжал парадный кортеж предполагаемого будущего наследника короны Великой Империи. Счастливый отец-Император решил, что все солдаты Гвардии должны порадоваться вместе с ним по этому случаю, и издал приказ, согласно которому все, кто стоял шпалерами и, вообще, те гвардейцы, кто был под ружьем в этот день на улицах Парижа, получили в качестве благодарности дополнительное месячное жалованье!

Униформа Гвардии

Что касается униформы, здесь вообще сложно сравнивать. Гвардия была всегда отлично одета и обута, и не только пышно и красиво, но и добротно.

В линейных войсках довольно строго соблюдался принцип срока службы предметов обмундирования. Так, согласно регламенту, мундир было положено носить 2 года, шинель — 3 года, поэтому в каком бы состоянии они ни находились после тяжелого похода, другого мундира или шинели несчастный пехотинец в принципе не должен был получать.

Офицер проводит смотр подразделения гвардии, выстроенного

перед казармой, начало 1812 года.

1. Сержант (звание обозначено красно-золотым шнуром на головном уборе, эполетами и темляком, а также золотыми нашивками на рукавах) представляет пеших гренадеров. На левом рукаве шевроны обозначают выслугу лет. Один шеврон означал 10 лет службы, два

шеврона — 15-20 лет, три шеврона — 20-25 лет;

2. Офицер также из гренадерского полка в фузилерском кивере;

3. Пеший егерь;

Меховая шапка без бляхи, мундир обычный для легкой пехоты с

остроконечными обшлагами и лацканами;

4. Моряк в парадном доломане;

5. Артиллерист конной артиллерии;

Гусарская по стилю униформа.

6. Драгун.

Аксельбант указывает на принадлежность к Гвардии в кавалерийских, артиллерийских частях и штабах, но никогда не носился на гусарской униформе.

Иное дело в Гвардии. Здесь, если униформа поизносилась, немедленно заказывалась новая.

Затраты были столь велики, что финансы Империи не могли поспеть за требованиями все новых и новых гвардейских частей. Но благо, поставщики были уверены в стабильности режима и изготовляли товар в долг… так что, когда Империя пала, еще в 1818 году Королевское министерство финансов занималось погашением долгов за гвардейскую униформу — оставалось заплатить еще 1 477 479 франков 83 сантима.

Сержант Ипполит де Модюи в своих воспоминаниях пишет:

«Особенностью и своеобразным кокетством гвардейских гренадеров были серьги в ушах. На них делали первые затраты, прибывая в часть. Обычно товарищ по полку протыкал новичку уши и вставлял в отверстие временную серьгу из свинцовой проволоки, которая носилась до тех пор, пока гренадер не накапливал денег, чтобы купить себе золотую серьгу диаметром с 3-франковую, а то даже и с 5-франковую монету.

Обычно протыкавший уши был и специалистом по татуировке, и кроме отверстий для серег, он проделывал «операцию» на груди и руках вновь прибывшего, потому что каждый гренадер должен был сохранить на своем теле нестирающийся рисунок символов любви и гренады…

Обычай требовал, чтобы гренадер имел и золотые часы с цепочкой, однако, чтобы приобрести их, требовался, по меньшей мере, год лишений и экономии. Первые же шесть месяцев пребывания в части солдат 1-го гренадерского должен был не покидать добровольно казарм и обходиться обычным солдатским рационом, отказывая себе в вине, чтобы восстановить свой лицевой счет накупку того, что мы называли «наша форма для города и салонов», не хватало. Эта форма состояла из мундира, коротких нанковых кюлот, белых чулок, туфель с серебряной пряжкой и шляпы, которую обычно носили лихо сдвинув набок».

Превосходство в чинах

Важнейшей привилегией Гвардии было превосходство в чинах по сравнению с линейными войсками.

20 сентября 1805 года во дворце Сен-Клу Император подписал декрет, согласно которому солдаты и унтер-офицеры Гвардии имели старшинство в два чина по сравнению с армейскими военнослужащими. Таким образом, рядовой Гвардии был равен по званию сержанту линейных войск (вахмистру в кавалерии или конной артиллерии), капрал — старшему сержанту (вахмистр), сержант — старшему сержанту, старший сержант (старший вахмистр) – младшему лейтенанту.

В случае действий Гвардии совместно с линейными войсками соблюдалось следующее правило: гвардеец имел право командовать всеми армейскими чинами, которые стояли ниже того звания в воинской иерархии, которому он соответствовал, но военнослужащим, званию которых формально соответствовал его чин, он должен был подчиняться. Иначе говоря, рядовой Гвардии мог отдать приказ любому капралу линейных войск, но должен был подчиняться всем армейским сержантам; капрал мог командовать всеми сержантами линейных войск, но должен был подчиняться старшим сержантам.

Что касается офицеров, они имели преимущество в одно звание над офицерами линейных войск.

Остальные привилегии Императорской Гвардии

Императорский декрет от 14 мессидора ХII года (14 июля 1804 года) определял следующие привилегии Гвардии:

«Повсюду, где войска Императорской Гвардии будут находиться вместе с линейными войсками, им будет принадлежать правый фланг в строю и прочие почетные места.

Офицеры и унтер-офицеры Императорской Гвардии имеют право командовать всеми офицерами и унтер-офицерами линейных войск, находящимися в равном с ними звании, если по долгу службы их отряды объединяются для выполнения совместных действий.

Когда часть или отряд Гвардии повстречает на пути часть или отряд линейных войск, последний должен развернуться во фронт и отсалютовать Гвардии, взяв ружья «на плечо» или сабли «наголо», если это кавалерия.

Знамена и штандарты должны быть склонены в приветствии, барабаны должны бить «поход», а трубы играть «Генеральный марш» до тех пор, пока войска Гвардии не пройдут мимо.

Полковники или командиры отрядов должны взаимно поприветствовать друг друга.

В этом случае проходящая гвардейская часть также приветствует линейные войска, но делает это, не останавливая своего движения.

Когда Император пересекает реку или, посещая морской порт, садится в лодку, чтобы выйти на рейд, только войска Императорской Гвардии имеют право охранять лодку Его Величества…

Во время путешествий… только Императорская Гвардия имеет право предшествовать и следовать за каретой Его Величества».

Ясно, что армейские офицеры, унтер-офицеры и солдаты никак не могли испытывать нежности по отношению к корпусу с такими привилегиями, амбициями и влиянием.

Велиты Императорской Гвардии

Постановлениями от 27 фримера XII года (19 декабря 1803 года) и 30 нивоза XII года (21 января 1804 года) при полках пеших гренадер и пеших егерей было приказано сформировать по батальону 5-ротного состава «велитов» (Velites).

Названные так по образцу Древнего Рима батальоны велитов фактически были призваны стать неким подобием ускоренной военной школы, подготавливающей офицеров для линейных частей и унтер-офицеров для Гвардии. Велиты должны были быть добровольцами из числа призывников (по четыре от департамента), они должны были происходить из зажиточных семей, которые могли обязаться выплачивать им 200 франков в год сверх государственного жалования.

В 1805 года было создано еще два батальона велитов при пешей Гвардии, а также были организованы велиты при конных полках и артиллерии.

Согласно Императорскому декрету от 15 апреля 1806 года, в момент отправления в поход роты велитов должны были вливаться в состав батальонов Гвардии таким образом, чтобы каждая рота состояла из 80 старых солдат и 45 велитов. Это должно было позволить, с одной стороны, сэкономить часть ветеранов, оставив их для охраны императорских дворцов и государственных учреждений, с другой стороны, давало хорошую школу молодежи.

В 1806 году велиты, в общем сохранив свои функции, были организованы в отдельные части, так называемые полки фузилеров Гвардии — полк фузилеров-гренадер и фузилеров-егерей.

Дальнейшее расширение Императорской Гвардии

В апреле 1806 года – создан драгунский полк (в 1807 году получил название Dragons de L’Imperatrice).

В сентябре-октябре 1806 года – был создан полк ордоннансовых жандармов (Gendarmes d’Ordonnance).

В марте 1807 года – создан польский полк легкой кавалерии (Chevau Legers), с 1809 года – полк Chevau-Legers-Lanciers.

В 1808 году – создан полк пешей артиллерии.

Начиная с 1809 года Императорская Гвардия стала стремительно разрастаться.

— 16 января 1809 года – полки тиральеров-гренадер и тиральеров-егерей;

— 29-31 марта 1809 года – полки новобранцев-гренадер и новобранцев-егерей.

Эти новосозданные полки гренадер и егерей были названы «Молодой гвардией» — Jeune Garde (некоторое время параллельно с этим названием существовало и другое — «Nouvelle Garde» — «Новая Гвардия»). Название Старая Гвардия появляется и утверждается именно в эту эпоху, так как до этого подобный эпитет следовал из названия Гвардия как само собой разумеющийся.

Создавая Молодую Гвардию, Наполеон питал надежду на то, что новобранцы, будучи включенными в структуру Императорской Гвардии, пройдут лучшую школу, чем в линейных частях. Вместе с тем, он потребовал, чтобы стоимость полка Молодой Гвардии (на обмундирование и экипировку) ни в коем случае не превосходила стоимости линейной части соответствующей численности.

Отметим, однако, что надежда на то, что в Молодую Гвардию пойдут добровольцы, явно не оправдалась.

Что же касается «стоимости» полков Молодой Гвардии, то, несмотря на все благие пожелания, она все же оказалась куда более значительной, чем у обычных линейных войск.

В 1810 году был сформирован полк Национальной Гвардии и роты саперов, а также 2-й полк пеших гренадер и 2-й полк шеволежеров-улан, сформированные из голландской королевской гвардии.

В 1811 году были созданы 5-й и 6-й полки тиральеров, 5-й и 6-й полки вольтижеров, полк фланкеров-егерей (Молодая гвардия), а также из роты Ouvriers был сформирован гвардейский Train des Equipages.

Увеличилась и численность Старой Гвардии за счет создания 2-го егерского и 2-го гренадерского полков (полк голландских гренадер при этом получил номер 3).

Наконец, при Гвардии был организован корпус воспитанников; одновременно в 1811 году велиты конных полков и артиллерии были расформированы.

К началу 1812 года Гвардия насчитывала в своих рядах:

— 22 пехотных полка;

— 5 кавалерийских полков;

— 2 артиллерийских полка;

— плюс многочисленные отдельные и специальные формирования — в общем 56 169 человек.

Главным последствием мощного численного роста гвардейского корпуса стало создание целой специальной инфраструктуры, обслуживающей только его, — сотни штабных офицеров, огромный штат чиновников военной администрации, обслуживающего персонала, своя сеть казарм, госпиталей и свои обозы — фактически независимая от армии система снабжения. Вместо небольшого отборного отряда ветеранов, служба в котором была как бы венцом карьеры для простого полуграмотного солдата, Гвардия превратилась в армию внутри армии, армию, живущую по своим законам.

В итоге к концу 1811 года определилась новая концепция гвардейского корпуса, который по жалованию и довольствию отныне уже вполне официально делился на Старую, Среднюю и Молодую Гвардию.

К Старой Гвардии (Vieille Garde) относились полностью:

✓ 1-й и 2-й полк пеших гренадер (Grenadiers a Pied);

✓ 1-й полк пеших егерей (Chasseurs a Pied);

✓ полк конных гренадер (Grenadiers a Cheval);

✓ полк конных егерей (Chasseurs a Cheval) и приданная ему рота мамелюков (Mamelukes);

✓ полк гвардейских драгун (Dragons de Imperiatrice);

✓ полк конной артиллерии (Artillerie a Cheval);

✓ полк пешей артиллерии (Artillerie a Pied);

✓ легион элитной жандармерии (Gendarmerie d’Elite);

✓ батальон гвардейских моряков (Marins de la Garde);

✓ рота понтонеров;

✓ рота гвардейских ветеранов (Veteran Companie);

и кроме того офицерский и унтер-офицерский состав:

✓ 2-го и 3-го полка пеших гренадер;

✓ 2-го полка пеших егерей;

✓ полка фузилеров-гренадер;

✓ полка фузилеров-егерей;

✓ роты «новобранцев-канониров»;

а также офицеры от капитана и выше:

✓ полков тиральеров;

✓ полков вольтижеров;

✓ полков фланкеров;

✓ 2-го уланского полка;

✓ 3-го гренадерского полка;

✓ артиллерийского обоза (Train d’Artillerie);

✓ национальной гвардии (Gardes Nationales de la Garde).

К Средней Гвардии относились:

капралы и рядовые:

✓ 2-го и 3-го полков пеших гренадер;

✓ 2-го полка пеших егерей;

✓ полка фузилеров-гренадер;

✓ полка фузилеров-егерей;

полностью:

✓ состав 2-го полка шеволежеров-улан;

✓ роты ветеранов Гвардии в Амстердаме;

✓ батальонов велитов Турина и Флоренции;

✓ роты артиллерийских рабочих;

✓ батальона гвардейского артиллерийского обоза.

К Молодой Гвардии (Jeune Garde) относились:

чины от лейтенантов и ниже полков:

✓ тиральеров;

✓ вольтижеров;

✓ национальной гвардии;

✓ фланкеров-гренадер;

полностью состав:

✓ батальона вещевого обоза Гвардии (Train des Equipages);

✓ полка воспитанников (Pupilles);

капралы и канониры:

✓ рот новобранцев-канониров.

Что интересно, 1-й полк знаменитых польских шеволежеров-улан стоял на особом положении: он получал жалованье и довольствие кавалерийского полка Старой Гвардии, но формально частью Старой Гвардии не являлся.

В 1812 году в составе польского уланского полка появился эскадрон литовских татар.

Участие Императорской Гвардии в боевых действиях

Создание такого дорогостоящего во всех смыслах слова корпуса было бы оправдано только при условии решения им глобальных стратегических или оперативных задач — для надежной охраны ставки и лично Императора вполне хватило бы небольшого элитного отряда, подобно тому, который представляла собой Консульская Гвардия.

Первая же и основная задача, которая напрашивается сама собой, — это выполнять роль главного резерва в день генерального сражения, резерва, который вступает в бой и решает дело в тот момент, когда линейные войска своими многочисленными жертвами подготовили условия для нанесения последнего удара по врагу.

К сожалению, до июня 1812 года, когда гвардейский корпус готовился перейти границы Российской империи, он совершенно не выполнял подобной функции — не решал участь сражений. Так случилось 5-6 июля 1809 года в битве при Ваграме и 5 мая 1811 года, в битве при Фуэнтес д’Оньоро в Испании, где решалась участь другой войны — войны на Пиренейском полуострове.

Художник Джордж Брайант Кэмпион.

Но и в России, с начала кампании вплоть до 7 сентября 1812 года Императорская Гвардия нигде не вступала в бой.

7 сентября загрохотали пушки Бородина. В этот день рано утром Гвардия, как и вся армия, облачилась в парадную форму. Очевидец рассказывает:

«Гвардия готовилась словно к параду, а не к битве.

Невозможно вообразить ничего более впечатляющего, чем хладнокровие этих старых солдат: на их лицах не было написано ни беспокойства, ни радости. Для них новая битва означала лишь очередную победу, чтобы проникнуться этой уверенностью, достаточно было на них посмотреть»

В этот день в строю Императорской Гвардии было 18 000 человек.

Битва началась в 6 часов утра ужасной канонадой, за которой последовал быстрый захват французами села Бородина и отчаянная борьба за Багратионовы флеши, прикрывавшие левый фланг русской армии. Последние исследования российских историков не оставляют сомнения в том, что Великой Армии удалось полностью овладеть флешами к 10 часам дня.

Примерно в это же время в момент контратаки русских гренадеров пал смертельно раненный командующий 2-й западной армией Петр Иванович Багратион. Левый фланг русских войск находился в критическом положении. Барклай де Толли писал:

«В 10 часов утра вся 2-я армия была уже опрокинута, все редуты и несколько артиллерии взяты неприятелем».

Примерно тогда же 30-й линейный полк из дивизии Морана ворвался на батарею Раевского и занял этот ключевой пункт русской позиции. В этот момент подкрепления, которые русское командование перебрасывало из тылов и с северного крыла, были еще на марше. В сражении наступила первая кульминационная ситуация, когда Император Наполеон мог превратить сражение в решающую победу своей армии.

Император остерегался вводить в дело сразу все силы спустя всего четыре часа после начала генерального сражения, тем более что у русских оставалось еще немало свежих войск.

К этому времени русские подкрепления вступили в дело. Батарея Раевского была отбита, а за деревню Семеновское и одноименный овраг завязался упорный бой.

С обеих сторон ожесточенно сражались массы кавалерии и пехоты, неся ужасающие потери. Силы противников в этой ключевой точке сражения были взаимно истощены, но если у русских генералов не оставалось больше резервов, — в бой были брошены практически все части, — у Наполеона все той же грозной массой нависали над левым флангом россиян гвардейские дивизии.

«Это было зрелище, производящее неизгладимое впечатление, — вспоминает офицер артиллерии Булар, — Гвардия, стоящая в глубоком молчании. И это молчание неожиданным образом контрастировало с диким грохотом, который доносился до нас. Речь шла о судьбах мира, и эти судьбы были самым неразрывным образом связаны с нами…»

После того, как увенчалась успехом стремительная атака французов на батарею Раевского и корпуса Понятовского на Утицкий курган, в сражении наступил новый кульминационный момент.

«К середине дня, — пишет Сегюр, — правое французское крыло, — Ней, Даву и Мюрат — отбросив Багратиона и половину русской армии, стояли перед ее оттесненным флангом и уже видели ее резервы, ее покинутые позиции и признаки отступления.

Но чувствуя, что они слишком ослаблены, чтобы броситься в эту брешь, за которой стояли еще большие силы, они призывали Гвардию:

«Дайте Молодую Гвардию!

Пусть она хотя бы следует за нами, пусть она появится на высотах и сменит нас! Тогда у нас будет достаточно сил, чтобы довершить победу!»»

В этом описании Сегюра немало преувеличения и бахвальства. Русская армия не отступала — она погибала, не сходя с места. Но есть и абсолютная истина: русские войска были совершенно истощены, также как и французские.

И русские, и французские солдаты не хотели отступать, — они вели ожесточенный огневой бой — но равным образом не могли и двинуться в атаку: их моральные и физические силы были на пределе. Наступил тот великий миг, для которого, собственно, и была создана Гвардия, ради чего затрачивались огромные материальные и моральные ресурсы, то мгновение, когда она могла сыграть роль, которую отводил ей в своих мыслях Император, — быть последней непобедимой фалангой, которая, вступив в дело в момент наивысшего напряжения сил в генеральном сражении, должна была порвать натянутую до предела струну равновесия. Это понимала, чувствовала всеми порами чуть ли не вся армия.

«Сир, мне кажется, Вы должны будете бросить в бой Гвардию», — обратился к Императору его верный генерал-адъютант Рапп, когда его, раненного в двадцать второй раз (!), проносили мимо ставки.

«Нет, я этого не сделаю, — произнес в ответ Наполеон. — Я не хочу, чтобы она понесла тяжелые потери.

Я уверен, что выиграю битву и без нее».

Эта фраза, пожалуй, лучше всего раскрывает суть произошедшего на Бородинском поле.

Наполеону не хотелось, чтобы его отборная, прекрасная, блистательная Гвардия… «понесла тяжелые потери»!

В результате кровью истекали другие. Но самое главное даже не это.

Главное, что около трех 15:00 часов 7 сентября 1812 года на поле боя при Бородине Наполеон потерял свою корону и Европейскую Империю… Конечно, он этого не знал, об этом не мог догадываться никто ни в русском, ни во французском лагерях в те минуты… но зато об этом можно с уверенностью сказать сейчас, когда прошло более двух сотен лет после этих событий.

Таким образом, желание сохранить во что бы то ни стало Гвардию стало для Императора роковым…

Бесчисленные привилегии Гвардии, ее неучастие в боях и, прежде всего, в Бородинском сражении, наконец, ее поведение в Москве, вызвали открытую враждебность со стороны линейных частей по отношению к отборному корпусу. «Московские торгаши» — так малопочтительно стали именовать гвардейцев армейские солдаты. Случайно отбившихся от своих солдат Гвардии отталкивали от костров, отказывали в помощи тогда, когда еще помогали другим.

В эти тяжелые дни Наполеон словно сбросил с себя ту апатию, которая охватила его в начале кампании.

«Я достаточно был Императором, пора снова становиться генералом», — произнес он перед битвой под Красным.

Накануне битвы под Красным, 12 ноября 1812 года, только пехота Старой Гвардии насчитывала в своих рядах 183 офицера и 5 777 унтер-офицеров и рядовых, кавалерия сохранила почти 2 000 человек в конном строю и почти 2 000 в пешем.

Полки Молодой Гвардии имели более 300-400 человек в каждом, но именно им предстояло ценой самопожертвования дать возможность главным силам (а точнее, их остаткам) прорваться через кольцо русских армий, сжимавшееся под Красным.

Поистине, гвардейским дивизиям пришлось принять неравный бой. Особенно несоразмерным было соотношение артиллерии.

Из 300 человек 1-го вольтижерского полка в живых осталось только 50 солдат и 11 офицеров, большей частью раненных ударами палашей и штыков. Все они были взяты в плен.

Художник Петер фон Гесс

Под Красным почти полностью погиб и 3-й гренадерский полк, который сражался в этот день в рядах Молодой Гвардии. Из 305 солдат и офицеров, которые стояли накануне боя в рядах части, к концу дня оставалось только 36 человек!

После Красного положение остатков Великой Армии стало еще более катастрофичным. Вся надежда оставалась только на Гвардию.

Несмотря на все невзгоды, на холод и опасности, до Березины она шла сомкнутыми, готовыми к бою колоннами. Вот как описывает встречу своего отряда со Старой Гвардией знаменитый поэт и партизан Денис Васильевич Давыдов:

«Мы помчались к большой дороге и покрыли нашей ордою все пространство от Аносова до Мерлина…

Наконец, подошла Старая Гвардия, посреди которой находился сам Наполеон. Это было уже далеко за полдень. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, видя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и оставались невредимыми… Я никогда не забуду свободную поступь и гордую осанку сих, всеми родами смерти угрожаемых воинов!

Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, — в белых ремнях, с красными султанами и эполетами, — они казались как маков цвет среди снежного поля!..

Гвардия с Наполеоном прошла посреди казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками».

После перехода через Березину холод и голод нанесли жестокий удар остаткам Старой Гвардии и добили практически полностью Молодую Гвардию. В конце 1812 года в Кенигсберге собралось 177 офицеров и 1 312 солдат пехоты Старой Гвардии (из 180 офицеров и 6 235 солдат, ушедших в поход).

Это были, конечно, страшные потери, однако, как видно из приведенных цифр, командные кадры почти полностью сохранились, что позволило, особенно с учетом наличия солдат в гвардейских депо, без каких-либо непреодолимых препятствий, восстановить полки Старой Гвардии.

Что же касается Молодой Гвардии, она практически перестала существовать. Во всей дивизии Делаборда осталось лишь 84 офицера и 61 солдат (из 109 офицеров и 3 411 рядовых).

Расширение Гвардии после русской кампании

В марте-апреле 1813 года было декретировано создание:

— тиральерские полки: 9, 10, 11, 12 и 13;

— вольтижерские полки: 8, 9, 10, 11, 12 и 13;

— полка фланкеров-гренадер;

— четырех полков Почетной Гвардии.

В декабре 1813 года было принято решение о создании трех полков конных «разведчиков».

Все это сопровождалось ростом численности артиллерийского парка, обозных служб и вообще всего персонала Гвардии. Всего (по штату) в строю Гвардии должно было быть теперь 92 472 человека!

Хотя в реальности на 1 октября 1813 года Гвардия насчитывала 48 953 солдата и офицера, находящихся на театре боевых действий. Это была огромная цифра, особенно если принять во внимание, что вся главная армия, которой располагал в это время Император, не превышала 190 000 человек. Следовательно, гвардейцы составляли уже более четверти всего состава армии!

Молодую Гвардию бросали в огонь под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, а под Дрезденом и Ганау в бой двинулись даже и некоторые части Старой Гвардии.

В битве при Люцене Император сделал то, что он должен был сделать восемь месяцев назад. Он лично встал во главе первой дивизии Молодой Гвардии генерала Дюмустье и направил ее в атаку на ключевой пункт позиции, деревню Кайя, вокруг которой уже много часов кипел ожесточенный бой.

В восторге перед отвагой молодых солдат Гвардии «храбрейший из храбрых» маршал Ней воскликнул:

«Эти юноши — герои! С ними я мог бы совершить что угодно!»

Но поистине жестокой и отчаянной битвой Гвардии стало сражение при Ганау.

Передовые части завязали стрелковый бой, однако, чтобы отбросить врага, их сил было явно недостаточно. Но вот на поле боя показалась Гвардия. На этот раз выбора у Императора не было. В бой были брошены гвардейские конные гренадеры, драгуны, польские уланы, конные егеря, почетные гвардейцы, мамелюки, второй полк пеших егерей Старой Гвардии и, конечно, артиллерия под командованием неустрашимого Друо. Особенно же в бою при Ганау отличилась гвардейская артиллерия под командованием Друо.

Гравюра XIX века по картине Ораса Верне.

Кампания 1814 года стала войной Императорской Гвардии. Не имея возможности в течение месяца воссоздать новую армию, Наполеон фактически будет пополнять только Гвардию. В результате сложится парадоксальная ситуация: в то время когда в линейных частях будет чудовищный некомплект, в Гвардии будут создаваться даже новые полки!

Согласно подробному расписанию Гвардии на 1 января 1814 года, в рядах гвардейского корпуса было под ружьем 39 722 человека, а вместе с теми, кто находился в госпиталях и депо, — 51 375 человек. Всего же по новому штату Гвардия должна была иметь в своих рядах 112 482 человека!

Под Монмирайлем 11 февраля 1814 года четыре батальона Старой Гвардии вел в атаку лично маршал Ней. Спрыгнув с коня, он в пешем строю с обнаженной шпагой встал перед шеренгами бесстрашных воинов.

Рядом с полками ветеранов мчались во весь опор молодые кавалеристы Почетной Гвардии.

Однако ни успехи в боях с силезской армией, ни победы под Монтеро и Морманом, ни последняя блестящая победа под Реймсом не могли изменить ход войны. Силы были слишком неравными — союзники вступили в Париж.

Первое отречение Наполеона

3 апреля во дворе Фонтенбло построились все гвардейские части, которые можно было собрать. Император, обойдя шеренги старых усачей и молодых солдат, успевших закалиться в этой короткой войне, вышел в центр огромного каре. Барабаны пробили сигнал «Слушай!».

Наступила тишина, в которой Наполеон произнес твердым голосом:

«Солдаты!

Враг обогнал нас на три марша и захватил Париж, его нужно выбросить оттуда. Недостойные французы, эмигранты, которых мы в свое время простили, надели белые кокарды и присоединились к нашим врагам. Трусы! Они будут наказаны за эту гнусность.

Поклянемся же победить или умереть и заставить уважать наш трехцветный стяг, который в течение уже 20 лет вел нас по пути чести и славы!»

Громовые крики «Да здравствует Император!.. На Париж! На Париж!» были ответом на эту страстную речь. В 6 часов вечера вся Гвардия двинулась вперед.

Но великая битва за Париж не состоялась. Измена Мармона и нежелание значительной части других маршалов продолжать борьбу вынудят Императора отречься.

Когда 4 апреля Ней, Лефевр, Макдональд, Монсей и Удино вошли без разрешения в кабинет Императора и стали требовать отречения, ему стоило лишь открыть дверь и приказать гвардейскому офицеру, командующему караулом, арестовать их, что и было бы немедленно исполнено. Но Император знал, что арест нескольких маршалов будет лишь началом. Отныне, чтобы продолжать борьбу, ему придется вести не просто войну, а начать еще и гражданскую войну.

И хотя три четверти Франции были за Наполеона и, более того, находились под контролем его администрации, раскол произошел. Внутри страны не было более единства.

Низверженному властелину, удалившемуся в ссылку на о. Эльба в Средиземном море союзники разрешили взять несколько сот гвардейцев (1 батальон пехоты, 1 эскадрон польских улан и взвод гвардейских моряков — всего 724 человека).

Реорганизация Гвардии Бурбонами

Бурбоны не расформировали полностью императорскую армию, а только сильно ее сократили. Полной ликвидации подверглась только Молодая Гвардия, полки которой были распущены, а кадры влиты в состав сохранившихся линейных частей.

Зато Старую Гвардию королевские власти не осмелились трогать. Ее лишь уменьшили в численности, а также изменили наименования полков.

Полки пеших гренадер отныне стали называться «Королевский корпус гренадер Франции». Этот корпус состоял из четырех батальонов, и им командовал генерал Фриан.

Соответственно, пешие егеря превратились в «Королевский корпус пеших егерей Франции», также из четырех батальонов. Командовал ими генерал Кюриаль.

Все полки кавалерии были сокращены до четырех эскадронов и получили следующие наименования:

✓ конные гренадеры — Королевский корпус кирасир Франции (командующий — генерал Гийо);

✓ конные егеря — Королевский корпус конных егерей Франции (командующий — генерал Лефевр-Денуэтт);

✓ драгуны — Королевский корпус драгун Франции (командующий — генерал Орнано);

✓ 2-й полк шеволежеров-улан — Королевский корпусшеволежеров-улан Франции (командующий — генерал Кольбер).

Артиллерия, моряки и саперы Гвардии были расформированы, а их личный состав влит в соответствующие линейные формирования.

Наконец, полк польских шеволежеров-улан был выслан из Франции как иностранный и передан в распоряжение… российского императора.

Сто дней

В мае 1814 года батальон, составленный из самых преданных солдат, погрузившись на корабли в небольшом итальянском порту Савона, приближался к острову Эльба. 26 мая гренадеры и егеря высадились в Порто-Ферайо — столице крошечного островка. Гвардейцы вступили в этот маленький город в таком же виде, как они блистали когда-то на параде в Тюильри, — подтянутые, вычищенные, выбритые.

Во главе их шел полковник Камбронн, которому всего лишь через год суждено будет обессмертить свое имя. За ним шли командир батальона Малле, капитаны Лаборд, Ламуре, Комб, Лубер, Юро де Сорбе.

Император бросился им навстречу.

«Я плохо жил здесь без вас, ну вот мы наконец вместе — теперь все плохое в прошлом!» — воскликнул он.

1 марта 1815 года Наполеон со своими верными соратниками высадился в бухте Жуан.

Еще не достигнув Парижа, еще не став полностью хозяином страны, 13 марта Наполеон, находясь в Лионе, подписывает декрет о воссоздании Императорской Гвардии во всех ее функциях и привилегиях, одновременно приказывая распустить «Королевский дом» — старорежимную гвардию.

21 марта в 13 часов Император провел смотр войскам парижского гарнизона и гвардейцам, прошедшим за ним фантастическую эпопею «Полет орла».

В этот же день Наполеон подписал очередной декрет, подтверждающий воссоздание Императорской Гвардии. Этот декрет был дополнен и уточнен постановлениями от 8 апреля, 3 и 12 мая 1815 года.

В соответствии с этими документами Гвардия отныне должна была включать в себя:

1. штаб

2. 4 полка пеших гренадер (по 2 батальона из 4-х рот);

3. 4 полка пеших егерей;

4. 8 полков тиральеров;

5. 8 полков вольтижеров;

6. 2 полка конных егерей (один из них Старой Гвардии (из 5-ти эскадронов), другой Молодой Гвардии (из 4-х эскадронов));

7. полк конных гренадер;

8. полк драгун;

9. полк шеволежеров-улан;

10. эскадрон элитной жандармерии;

11. подразделение моряков;

12. 10 рот артиллерии;

13. батальон обоза;

14. госпиталь Гро-Кайу;

Общая численность по штату — 25 870 человек.

Таким образом, по отношению к периоду 1812-1814 годов численность Гвардии значительно сократилась.

Формирование частей Молодой Гвардии происходило несколько сложнее. Добровольцев было мало, а восстановить сразу систему конскрипции, отмена которой дала в свое время важный политический козырь Бурбонам, Император не решился. В результате полки медленно пополнялись за счет солдат, уволенных до этого в долгосрочный отпуск и вновь призванных на службу.

В главных событиях кампании 1815 года приняли участие лишь четыре полка Молодой Гвардии (1-й и 3-й тиральерские, 1-й и 3-й вольтижерские).

В битве при Ватерлоо французская Императорская Гвардия сражалась до последнего.

«Гвардия умирает, но не сдается!..». Эта цитата генерала Камбронна, взятая из «Газетт де Франс» от 24 июня 1815 года, представляет собой, скорее всего, не более чем легенду…

Гвардия принесла в этом сражении страшную искупительную жертву. Ее привилегии, ее заносчивость, ее неучастие в битве при Фуэнтес д’Оньоро и при Бородине — за все это было сполна заплачено грудами трупов, оставшихся на плато Мон-Сен-Жан, на Брюссельском шоссе, в развалинах Плансенуа.

Однако искупительная жертва Гвардии не ограничилась потоками крови, пролитыми в день битвы.

После сражения, в Плансенуа «пруссаки утоляли свою ненависть на всех, кто носил униформу Императорской Гвардии, — рассказывает Ипполит де Модюи, — они не щадили наших несчастных товарищей, попавших к ним в плен или искалеченных сталью или свинцом… Какая же тут была резня!»

Та же жестокость именно по отношению к гвардейцам была проявлена англичанами.

Когда 22 июня 1815 года Император был вынужден отречься от престола вторично и уже окончательно, новое правительство немедленно приказало Императорской Гвардии отойти за рубеж реки Луара, и там, вдали от столицы, гвардейские полки должны были подвергнуться расформированию.

11 сентября состоялась церемония расформирования 1-го полка пеших гренадер, в октябре-ноябре в Мулене, Бурже и Шартре, были расформированы конные полки Гвардии.