Зарождение и организация конной артиллерии

Конная, или легкая («летучая»), артиллерия была создана Фридрихом Великим. Произошло это во время Семилетней войны (1756-1763 годы). В прусской армии это была всего одна рота (тогда еще не говорили «батарея»), расчеты которой составляли из кавалеристов. Лафайет, в 1785 году видевший действия этого рода войск в военном лагере в Силезии, справедливо превозносил его преимущества.

Поэтому 11 января 1792 года во французской армии были созданы две первые роты легкой конной артиллерии. Насущная проблема артиллерии, возможность следования ее за кавалерией, была, разрешена.

Итак, сразу, с момента своего появления, конная артиллерия доказала свою эффективность как в войнах, ведшихся республиканской Францией, так и в войнах Наполеона. От Жемапа в 1793 году до Линьи в 1815 году.

В период Империи существовало семь полков конной артиллерии, один из которых входил в состав Императорской гвардии.

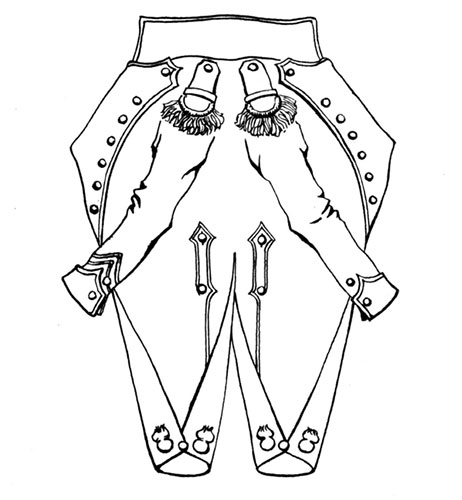

1 – 1805 год;

2 – 1812 год;

3 – 1812 год;

4 – 1810 год.

Источник: Liliane and Fred Funcken «L’Uniforme et les armes des soldats du Premier Empire»

Конные артиллеристы носили темно-синюю униформу гусарского типа, а солдаты артиллерийского обоза, созданного в 1800 году, — серую (конно-егерского типа).

Форма этих подразделений привлекала множество добровольцев. Кроме того, туда переводили служить гренадеров и карабинеров из пехоты, так что их количество лишь увеличивалось.

В апреле 1792 года насчитывалось девять рот конных канониров, приданных полкам пешей артиллерии. Все эти роты были распределены в армиях Севера, Центра и Рейна.

Каждая рота состояла из:

— 4-х офицеров,

— 11 унтер-офицеров,

— 3-х техников,

— 30-ти канониров 1-го класса,

— 30-ти канониров 2-го класса,

— 2-х трубачей.

С самого начала роты конной артиллерии комплектовались из пеших артиллеристов и гренадер, которые не были опытными кавалеристами и передвигались, сидя на зарядных ящиках, как это делали австрийские артиллеристы.

Тем не менее, успешные действия конной артиллерии были незамедлительно оценены и ее штат стал постепенно расширяться, сначала до 20-ти рот, а потом до 30-ти.

В феврале 1794 года было решено создать полки конной артиллерии из шести рот по 85 человек в каждой роте, а канониров по штату в полку должно было быть 314.

Надо заметить, что с начала организации полков конной артиллерии и до самого конца империи их состав и организация постоянно изменялись как по количеству рот, входящих в полки, так и по составу самих рот.

В мае 1795 года происходит очередная реорганизация. Теперь конная артиллерия состоит из восьми полков. Правда, в конце 1801 — начале 1802 годов 7-й и 8-й полки расформировали.

В 1799 году штат конного артиллерийского полка насчитывал уже 466 человек.

С апреля 1803 года каждая рота конной артиллерии располагала 6 стволами (4 пушки и 2 гаубицы).

В 1804 года было 6 полков конной артиллерии по шесть рот в каждом, а с 1809 года полки имели еще и одну запасную роту, находящуюся в депо.

На 16 термидора XIII года (4 августа 1805 года) Франция располагала 6 полками конной артиллерии, которые включали 37 рот (22 орудия), 7 270 человек.

Потребности войны и специфика тактических приемов Императора, широко использовавшего во всех своих операциях артиллерию, привели к продолжению роста ее численности.

Полки конной артиллерии состояли из 6 рот, к которым в 1809 году была добавлена рота депо.

В течение нескольких месяцев две роты голландской конной артиллерии, присоединенные к французской армии указом от 18 августа 1810 года, носили номер 7, но так как их невозможно было доукомплектовать до полка, то в 1811 году они были переведены в 1 и 4 французские полки, и число полков было восстановлено до 6.

В августе 1813 года 1-й, 2-й и 3-й конно-артиллерийские полки получили по седьмой роте.

Численный состав роты колебался и составлял 79 человек и более. В роту входили:

— 4 офицера,

— 24 канонира 1-го класса,

— 4 кузнеца,

— 4 плотника,

— 2 трубача.

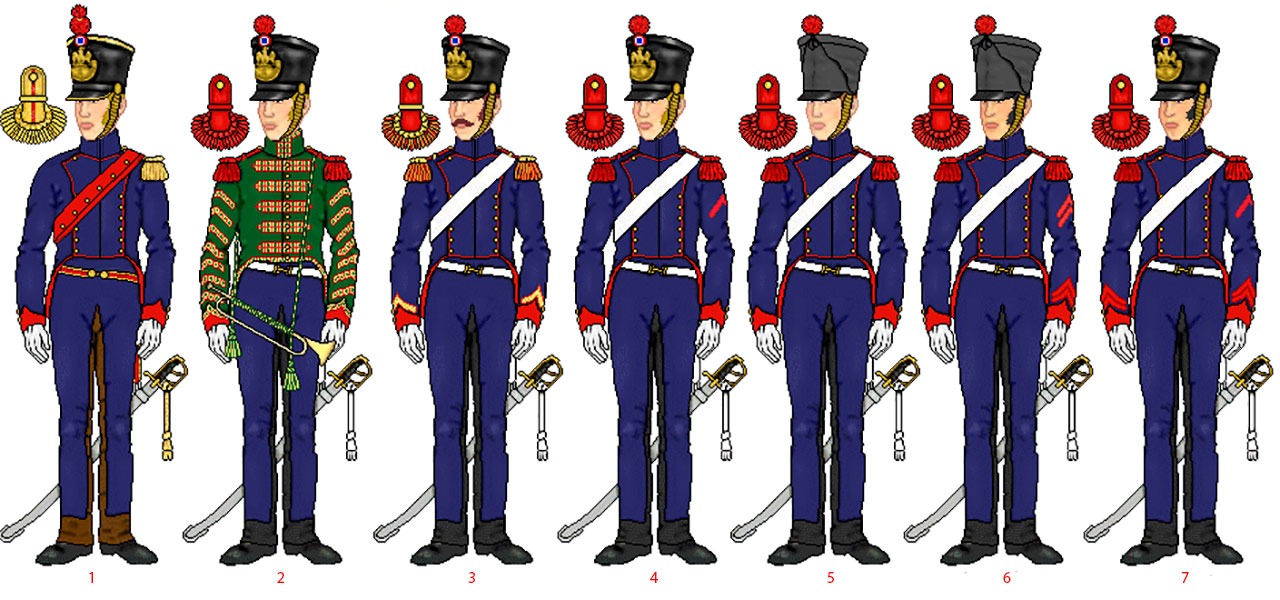

1 – лейтенант;

2 – трубач;

3 – сержант;

4,5 – артиллеристы;

6 – канонир 1-го класса;

7 – бригадир.

Штаб конно-артиллерийского полка учитывал особенности этого рода службы. Кроме полковника и майора он включал двух эскадронных начальников, одного старшего адъютанта, врача, двух штабных унтер-офицеров, бригадира-трубача, ветеринара, а к мастерам добавлялся еще и шорник.

Конно-артиллерийская рота, помимо офицеров, включала:

— старшего вахмистра,

— трех вахмистров,

— фурьера,

— трех бригадиров,

— трех фейерверкеров (appointés),

— трех оружейников,

— 30 канониров 1-го класса,

— 30 канониров 2-го класса,

— двух трубачей.

Каждая пехотная и кавалерийская дивизии имели в своем составе роту конной артиллерии.

Каждая рота имела 6 пушек, обычно использовались 4-х фунтовые орудия, но могли быть четыре 4-х фунтовые пушки и две 6-ти дюймовые гаубицы или же четыре 6-ти фунтовые пушки и 2 гаубицы.

Для перевозки орудия использовали четырех лошадей, которых впрягали попарно.

Каждой 4-х фунтовой пушке прилагалось два зарядных ящика.

Лафеты и ящики окрашивались в оливково-зеленый цвет, который достигался смешиванием желтой охры и краски черного цвета в соотношении 80:1 и отделывались металлическими полосками из вороненого железа.

В 1815 году при реставрации количество полков конной артиллерии было сокращено до 4-х из шести рот каждый по 4 офицера и 56 артиллеристов в каждой роте.

Полки конной артиллерии армии Наполеона

1-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Калабрия, Ваграм, Валенисия, Москва, Березина, Дрезден, Кульм, Вашау, Лейпциг, Ла-Ротьер, Париж.

2-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Аустерлиц, Фридланд, Сарагоса, Пьяве, Эсслинг, Виш, Сьюдад-Родриго, Москва, Березина, Виториа, Дрезден, Вашау, Лейпциг, Фер-Шампенуаз, Париж, Мон-Сен-Жан.

3-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Гайльсберг, Фридланд, Медельин, Эсслинг, Ваграм, Оканья, Бадахос, Баросса, Сабугаль, Альбуэра, Арапилес, Смоленск, Москва, Полоцк, Вязьма, Красный, Лютцен, Витория, Кульм, Вашау, Ханау, Ла-Ротьер, Краона, Париж.

4-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Пьяве, Ваграм, Москва, Малоярославец, Березина, Бауцен, Вюрсхен, Дрезден, Кацбах, Кульм, Ютербок, Вашау, Дрезден, Страсбург, Минчио, Мон-Сен-Жан.

5-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Йена, Эйлау, Нейсе, Гейльсберг, Валенсия, Вимейро, Ваграм, Талавера, Бельшит, Лерида, Альбуэра, Смоленск, Москва, Бауцен, Вюрсхен, Ютербок, Вашау, Лейпциг, Ханау, Гамбург, Лаон, Фер-Шампенуаз.

6-й:

— старшинство – 1795 год;

— участие в сражениях: Йена, Эйлау, Нейсе, Гейльсберг, Фридланд, Эсслинг, Ваграм, Талавера, Бадахос, Смоленск, Красный, Лютцен, Дрезден, Ютербок, Вашау, Лейпциг, Ханау, Фер-Шампенуаз.

7-й:

— старшинство – 1795 год;

— исходные полки – Голландская артиллерия (1810 год);

— участие в сражениях: до 1810 года – Кольберг, Штральзунд, Оканья.

8-й:

— старшинство – 1795 год;

— расформирован – 1801 год.

История этого рода войск во Франции оказалась довольно-таки длинной. Последние конные батареи перестали существовать в ее рядах только по окончании кампании 1940 года.

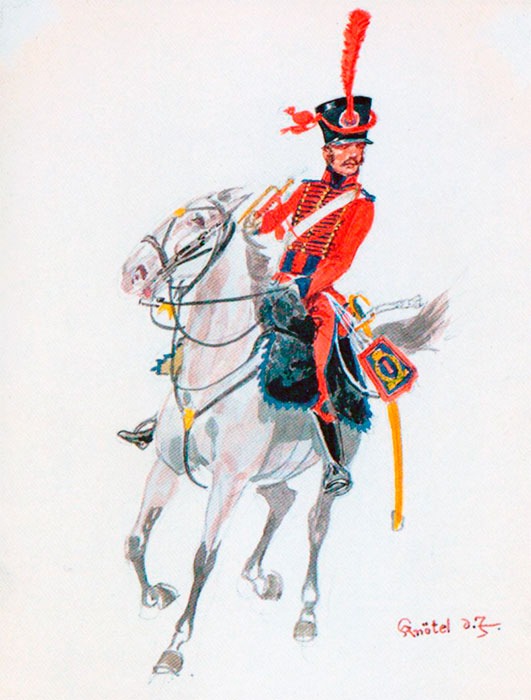

Конная линейная артиллерия французской армии:

1 – доломан трубача;

2 – пояс;

3 – офицер в полной форме, 1806-1811 год;

4 — полная форма одежды для канониров конной артиллерии с 1807 года;

6 – вариант ташки 1-го полка.

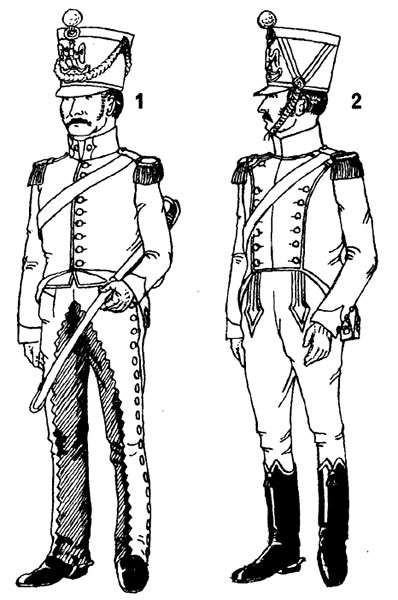

Униформа рядовых конной артиллерии

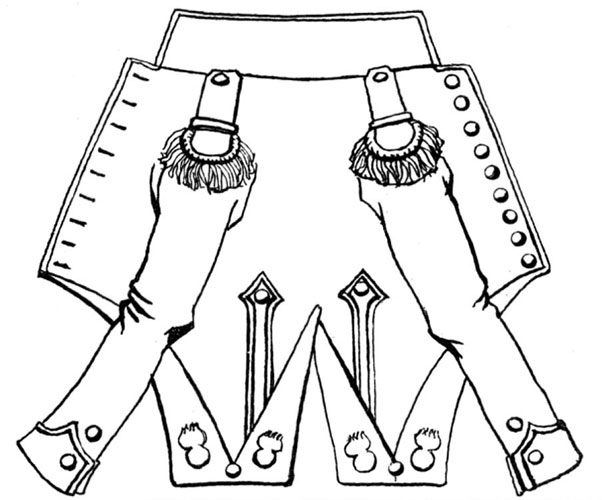

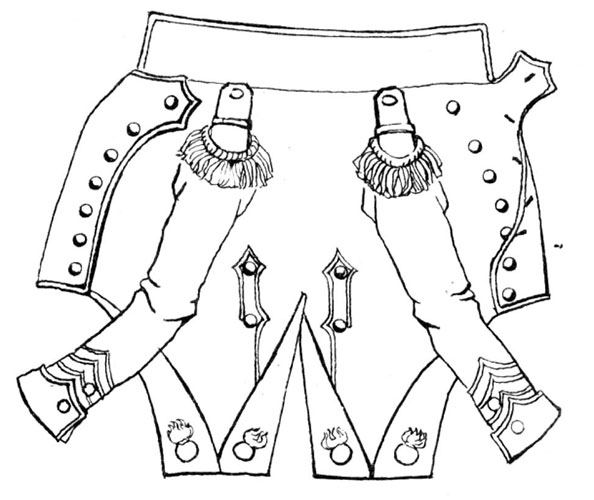

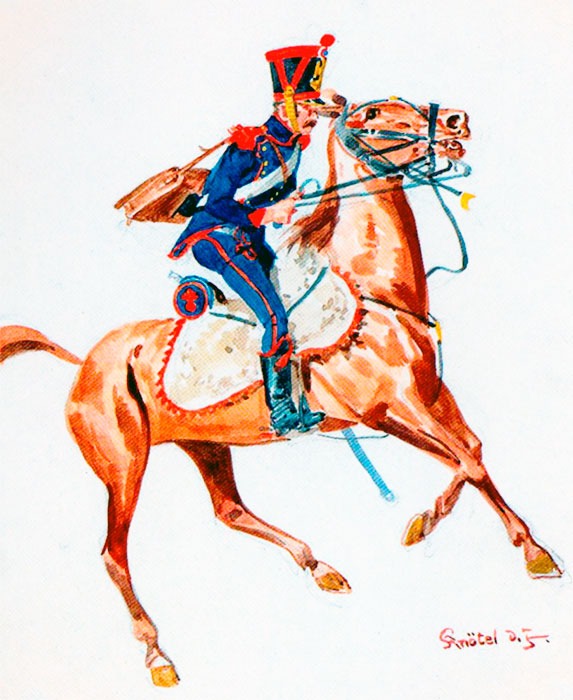

1 – 1791-1793 годы;

2 – 1804-1808 годы.

Источник: Knötel.

Во время революционных войн форма была разной, но многие подразделения имели драгунский шлем из стали, латуни или кожи с гребнем в виде хвоста. Его мундир — длиннополый фасон того времени; на нем панталоны, застегнутые на пуговицы по бокам, поверх ботфортов и бриджей. Обратите внимание на его напудренные волосы.

Рядовые конной артиллерии в самом начале своего создания носили форму пешей артиллерии: темно-синий мундир с красными обшлагами и отворотам и фалд; воротник, лацканы и клапана обшлагов — синие с красной выпушкой; пуговицы — латунные.

На плечах — красные эполеты.

Источник: Hippolyte Bellangé.

Под мундиром был белый двубортный жилет.

На ногах гусарские брюки с красной тесьмой или широкие штаны из синего сукна с кожаными леями и рядом костяных пуговиц по внешнему шву, гусарские сапожки.

После реорганизации конной артиллерии в 1794 году для неё была введена гусарская униформа.

Армейская конная артиллерия, носила униформу крайне близкую к конно-егерскому образцу. Она была того же покроя и состава, но в цветах артиллерии — синих с красными просветами. Как и в случае с егерями, форма французской конной артиллерии претерпела множество изменений.

Источник: Knötel.В 1799 году Наполеон сформировал шесть полков конной артиллерии и постепенно довел их численность до одной роты депо и восьми боевых рот. Хотя в основном они служили в его кавалерийских дивизиях, он также по возможности придавал их роты каждому из своих армейских корпусов, поскольку их мобильность позволяла им реагировать на изменение обстановки на поле боя гораздо быстрее, чем это могла делать пешая артиллерия.

Личным оружием конного артиллериста были легкая кавалерийская сабля и два пистолета, которые он носил в кобурах, прикрепленных к поммелю седла под его овчинным чехлом.

Волосы этот канонир носит по-гусарски — в короткой косе и с заплетенными подбородками.

С 1804 по 1812 год официальной формой полного обмундирования был синий доломан с синим воротником, красными остроконечными обшлагами и красными шнурами по краю и на спине.

Он застегивался на пуговицы с помощью петель, пришитых слева.

Пуговицы латунные (желтого металла) куполообразные были двух размеров. Маленькие диаметром 16 мм располагались на шнуровке и погончиках, а большие диаметром 20 мм находились в среднем ряду и служили для застежки.

Если доломан изготавливался с тремя рядами пуговиц, то на правой его стороне было два ряда, а на левой — один, если же доломан имел пять рядов пуговиц, то справа было три ряда, а слева — два.

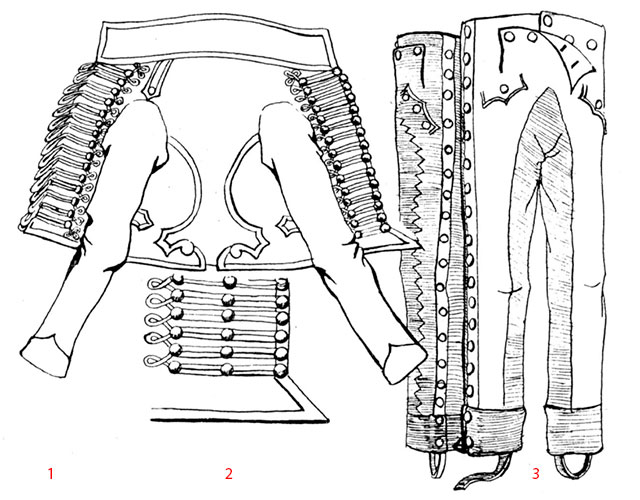

Униформа конной артиллерии Наполеона:1 — доломан темно-синий с таким же воротником и красными обшлагами, шнурами, тесьмой по краю и спине. Пуговицы латунные полусферические. Мог иметь темно-синие погончики с алой выпушкой. Иногда обшлага могли быть темно-синими с красной тесьмой. У трубача доломан был красный с синим или красным воротником, синими шнурами и тесьмой по краю доломана. Желтая тесьма была на воротнике и темно-синих обшлагах. У офицеров шнуры были золотые, позолоченные латунные пуговицы и золотой галун шириной 14 мм или 23 мм в зависимости от чина по краю доломана и периметру воротника;

2 — фрагмент доломана. На доломане расположено пять рядов пуговиц, три из них находятся на правой стороне. Центральный ряд имеет пуговицы большего диаметра, чем остальные, они служат для застегивания доломана;

3 — походные штаны из темно-синего сукна, обшиты кожей в промежности и по низу штанин. Леи иногда выполнялись с зубчатыми краями. По внешним швам нашиты красные полосы с рядом костяных или латунных пуговиц. На карманах часто делали трехострые клапана, которые застегивались на три или одну пуговицу.

На плечах были темно-синие погончики с алой выпушкой.

Мы выше отметили, что доломан был «официальной» формой, потому что длинный второй мундир, общий для всех кавалерийских корпусов, носивших доломан, часто использовался в полевой форме и постепенно заменил доломан. Однако только в 1811 году он был признан регламентом и окончательно занял место доломана.

1 – рядовой;

2 – офицер.

Об этом мундире информация предоставлена ниже.

В прейскуранте от 18 марта 1811 года, опубликованном в Journal Militaire, указано, что для изготовления доломана по-прежнему требовалось 11 метров красной квадратной тесьмы и 9,52 метра красной плоской тесьмы.

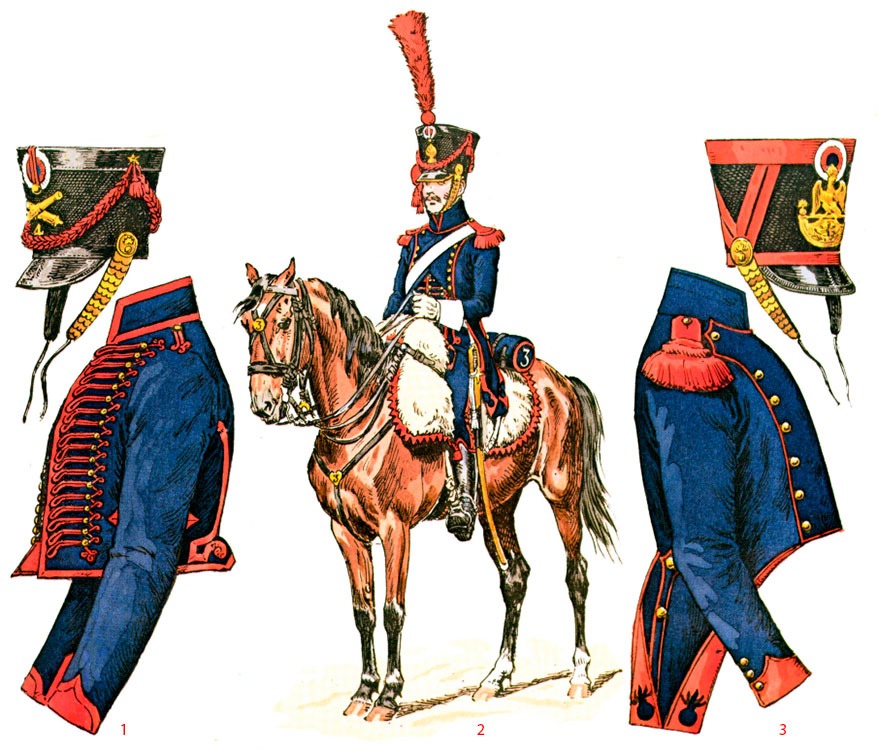

1 – доломан и кивер, 1807-1810 годы;

2 – канонир, 1807-1808 годы;

3 – мундир и кивер по Регламенту 1812 года.

Источник: Rousselot.

Согласно рапорту от 8 января 1812 года, солдаты, составлявшие отряд 5-го полка, ушедший в Великую армию, взяли с собой сюртук, доломан, жилет, кивер, шальвары, брюки с боковыми накладками, пальто и накидку.

В другом отчете от 3 июня 1812 года говорится о том, что 6-му полку не хватало доломанов. С другой стороны, в прейскуранте цен на одежду в магазине, опубликованном в Journal Militaire в декабре 1811 года, не упоминаются артиллерийские доломаны.

Из этого можно сделать вывод, что в 1811 и 1812 годах корпус изнашивал свои старые доломаны.

Пояс синий с красными гомбами (перехватами). Однако он, являвшийся неотъемлемым дополнением к доломану, мог быть и другого цвета. В различных хранилищах и коллекциях есть синие пояса с красными бегунками, шнурами и кисточками, а также красные — с желтыми бегунками, шнурами и кисточками.

На гравюре, опубликованной Мартине, и на рисунке, хранящемся в Дармштадте, пояс полностью красный.

Тёмно-синие брюки венгерского покроя из сукна или трико имели алую тесьму, проходящую по внешнему шву и вокруг седалища, и алые узлы в форме трилистника или стрелы впереди на бедрах.

Источник: Weiland.

Но их, как правило, носили только на параде, а в походе носили широкие рабочие штаны из синего сукна с черными кожаными леями. По внешнему шву был ряд из 18-ти костяных пуговиц, крепившихся на красной полосе.

На ногах были гусарские сапожки с V-образным вырезом спереди, красной тесьмой и кисточкой, с железными шпорами на каблуках.

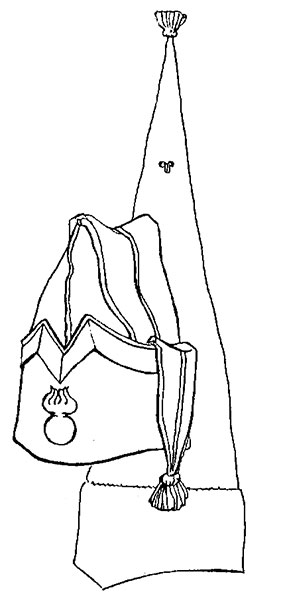

Конные артиллеристы традиционно использовали поясной ремень легкой кавалерии. Он был шириной 40 мм, изготавливался из коровьей кожи, отбеливался и формировался в виде трех ремешков, скреплявшихся двумя латунными кольцами. Одно кольцо имело латунный крючок, на который подвешивалась сабля, чтобы избежать ее волочения при спешивании артиллериста. Длина ремня регулировалась с помощью латунной пряжки справа, а застегивался он пряжкой в виде буквы «S».

Если конные артиллеристы носили гусарскую форму, то они надевали гусарский поясной ремень. Он отличался от предыдущего наличием трех, а не двух, латунных колец, к которым подвешивалась не только сабля, но и ташка.

1 – ташка (по Мартине);

2 – бляха на кивер;

3 – ташка 4-го полка.

Источник: Rousselot.

Крышка ташки обычно покрывалась темно-синим сукном, отделывалась по краям красной тесьмой. На ней располагался или номер полка, или номер полка над перекрещенными стволами орудий в латунном исполнении.

Существовало очень много вариантов отделки ташки. В 3-м полку, например, кроме красной тесьмы по краю, внутри ее мог быть зеленый лиственный орнамент из дубовых и лавровых ветвей, обрамлявших латунную цифру «3» с зеленой лавровой короной над ней или просто красная цифра «3».

В 4-м, например, латунная цифра «4» под перекрещенными орудиями и гренадой.

Встречались также и черные кожаные ташки с латунными украшениями, например, во 2-м полку, где цифра «2» находилась над перекрещенными орудиями.

Как видно, единообразия не было, и даже в одном и том же полку могли встречаться различные варианты украшений ташки, но можно утверждать, что чаще всего основным элементом украшения был номер полка, к которому принадлежал владелец ташки.

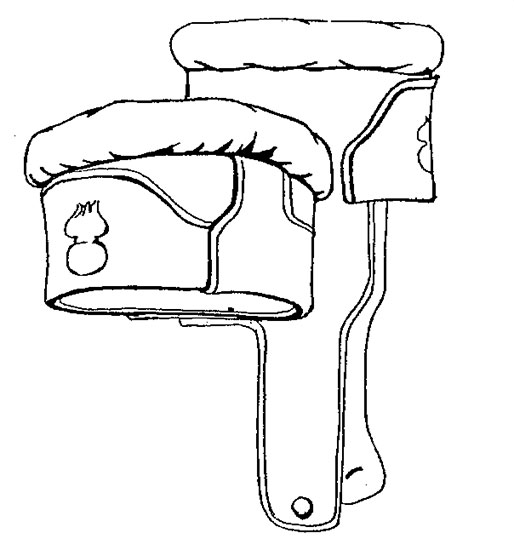

Конные артиллеристы носили лядунку (патронную суму), как в легкой кавалерии, но с перекрещенными латунными орудиями на ее крышке. Она изготавливалась из черной буйволовой кожи и имела следующие размеры:

— длина — 250 мм,

— высота — 90 мм,

— ширина -70 мм.

Крышка ее была длиной 250 мм в верхней части и 275 мм — в нижней, высотой 120 мм.

Внутрь лядунки вставлялся деревянный ящичек, слегка изогнутый, с круглыми ячейками для патронов, почему и сама лядунка имела немного изогнутую форму.

Носили лядунку на перевязи через левое плечо. К перевязи она крепилась двумя латунными кольцами, расположенными на боковых стенках.

Перевязь шириной 80 мм изготавливалась из отбеленной кожи, имела латунную пряжку и наконечник.

Под мундиром носили жилеты, различные по крою и цвету:

— темно-синий жилет без рукавов с красными гусарскими шнурами и тремя рядами латунных пуговиц, по краю мог иметь алую выпушку;

— синий двубортный жилет с рукавами и ровным нижним краем с 24-мя маленькими пуговицами или такой же по крою, но красный или белый, однобортный с вырезом внизу.

Гусарские синие брюки с красными узлами на бедрах и сапожки с тесьмой и кисточками продолжали использовать только для парада. Красные полоски по внешнему шву пришивались до талии, а впереди на бедрах были, в основном, стрелы. Однако, эти брюки фактически вышли из употребления.

1 – канонир, 1809 год (по словам Берка);

2 – канонир, 1810-1812 годы (манускрипт Bourgeois de Hambourg);

3 – мундир, 1809-1813 годы;

4 – артиллерист в манто (Регламент 1812 года);

5 – артиллерист в полной форме (Регламент 1812 года).

Источник: Rousselot.

Манто было синего цвета, без рукавов, ротондообразной формы, без цветной подкладки. Вероятно, манто без капюшона, который в начале Империи все еще использовался легкой кавалерией, носили и артиллеристы.

Позднее было введено новое манто в виде капота с рукавами и ротондой, которое было полностью синим.

Походная униформа конной артиллерии

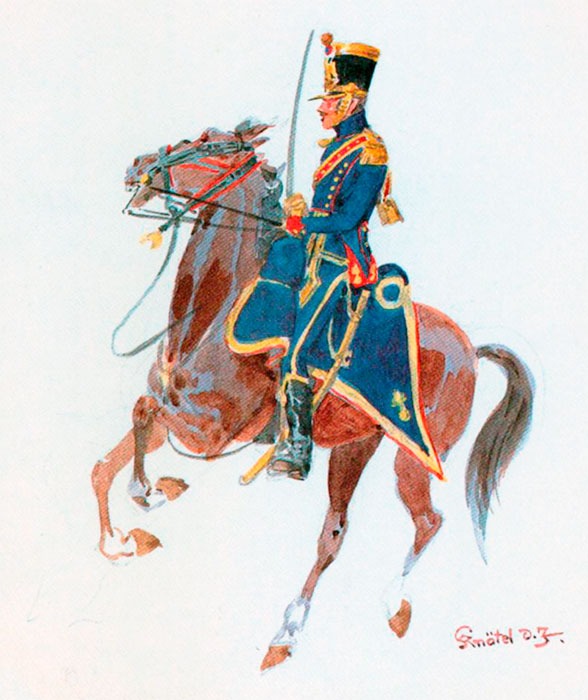

Как уже говорилось выше, кроме доломанов, конные артиллеристы носили мундиры конных егерей, хотя доломан официально и оставался формой одежды до 1811 года. Эти мундиры использовали чаще всего в походах, что подтверждают картины художников той эпохи.

Он был настолько, популярен, что в итоге полностью вытеснил доломан.

Появился во времена революции и использовался до 1808 года.

Темно-синий, с такими же воротником, лацканами и клапанами карманов, все с красной выпушкой. Обшлага, отвороты фалд и эполеты красные. Пуговицы латунные полусферические.

На отворотах фалд синие гренадки. Обшлага могли быть темно-синие с красной выпушкой. Фалды на этом мундире отвернуты и удерживаются с помощью крючков и петель. Пуговиц в местах соединения отворотов фалд могло не быть. Ранговые отличия авроровые на красной подкладке.

В отличие от конно-егерского мундир конных артиллеристов был темно-синим с таким же воротником, остроконечными лацканами с алой выпушкой и такой же выпушкой на клапанах карманов, называемых à la soubise (ложные), красные остроконечные обшлага, эполеты и отвороты фалд, на которые крепили синие гренадки.

Справа — рядовой батальона артиллерийского обоза, 1808-1809 годы.

Художник Летин.

Мундир имел 26 выпуклых латунных пуговиц: по семь на каждом лацкане, по одной на каждом обшлаге и рукаве, по одной на эполетах, по две на каждом клапане кармана и по одной в местах соединения отворотов фалд.

Были известны варианты мундиров с десятью пуговицами на каждом лацкане и шестью на каждом клапане кармана. Но это были единичные случаи в самом начале введения этих мундиров.

Иногда в этот мундир вносили некоторые изменения, например, синие обшлага с красной выпушкой или обшлага с клапанами, воротник мог быть без выпушки, эполеты — с латунной чешуей.

В 1808 году вводится новый короткий однобортный китель, названный «а la kinski».

Эполеты, контр-погончики, обшлага и отвороты фалд — красные. Последние стали накладными. З

астегивался на девять больших латунных полусферических пуговиц.

Он был действительно коротким, так как фалды едва закрывали ягодицы, но, несмотря на это, китель был очень удобен для всадников.

Канонир конной артиллерии, 1812 год.

Артиллерист носит короткий мундир «кински», принятый в 1812 году, с алыми нашивками на воротнике и бахромой на погонах. Шейка была отделана алым шнуром и воланами, а верхний край был опоясан алой тесьмой и украшен национальной кокардой и петлицей из шнура.

Панталоны застегивались на пуговицы с внешней стороны штанины, а с внутренней стороны и по низу были подшиты черной кожей.

На поясном ремне висела шпага, а на поперечном ремне — подсумок в центре спины.

Художник: M.Roffe

Застегивался он на груди на девять больших латунных полусферических пуговиц, был темно-синего цвета с красной выпушкой на груди, воротнике и клапанах карманов, с алыми остроконечными обшлагами и накладными отворотами фалд, которые продолжались полоской красного сукна по низу кителя.

На отворотах фалд располагались синие гренадки, а в местах соединения отворотов фалд — латунные пуговицы.

В начале 1812 года для конных артиллеристов вводят новый китель с такими же короткими фалдами, но с лацканами, опущенными до талии.

Источник: Grammont.

Темно-синий, с такими же лацканами и воротником, он имел красные остроконечные обшлага, эполеты и отвороты фалд с синими гренадками на них.

На лацканах, воротнике и вертикальных карманах типа «а la soubise» была красная выпушка.

Источник: Knötel.Форма этого канонира соответствует всем правилам. Его мундир — это короткополый мундир (habit-veste) образца 1812 года с квадратным разрезом спереди, который заменил более раннюю модель. В полевых условиях он, вероятно, будет носить синие панталоны для верховой езды. Коричневый кожаный портфель, перекинутый через плечо, использовался для переноски боеприпасов из кессона в орудие.

Пуговицы оставались латунными полусферическими. Мундир имел 26 выпуклых латунных пуговиц: по семь на каждом лацкане, по одной на каждом обшлаге и рукаве, по одной на эполетах, по две на каждом клапане кармана и по одной в местах соединения отворотов фалд.

Рисунок из Манускрипта Отто (по книге Dempsey «Napoleon’s soldiers. The Grande Armee of 1807 as Depicted in the Paintings of the Otto Manuscript»)

С современной точки зрения, парадная форма французской конной артиллерии лишь немного менее впечатляет, чем гусарский костюм, который носили при парадной форме. Действительно, эти два варианта формы одежды довольно похожи, единственное отличие заключается в замене доломана и пояса на мундир с заостренными отворотами и плетеный жилет, показанные на этой картине, вместо уставного доломана и пояса, а также в отмене ташки.

Единственная непонятная деталь на этой фотографии — белый цвет цифры на срезе чемодана. Учитывая преобладание красного цвета во всех остальных украшениях и отделке, эта деталь, безусловно, вызывает подозрения.

Были известны и варианты мундиров с десятью пуговицами на каждом лацкане и шестью на каждом клапане кармана. Но это были единичные случаи в самом начале введения этих мундиров.

Иногда в этот мундир вносили некоторые изменения, например, синие обшлага с красной выпушкой или обшлага с клапанами, воротник мог быть без выпушки, эполеты — с латунной чешуей.

Линейная конная артиллерия французской армии:

1 – канонир в мундире «Кински», 1810 год;

2 – канонир в мундире «habit-veste», 1812 год.

Введение новой формы растянулось до 1813 года и поэтому конные артиллеристы продолжали носить старые мундиры.

Необходимо упомянуть то обстоятельство, что сначала на мундирах конных артиллеристов фалды действительно отворачивались и удерживались на полах с помощью крючков и петель. В дальнейшем отвороты фалд стали накладными, что сделало мундир стройнее.

И, наконец, в 1808 году нижние края накладных отворотов фалд опускаются до одного уровня с полами.

Скорее всего, именно после 1810 года на воротниках мундиров стали появляться петлицы из красного сукна, разрезанные на три точки с маленькой форменной пуговицей, пришитой к средней точке. Le Manuscrit de Freyberg и Bourgeois de Hambourg дают два примера.

В походе носили, как правило, широкие синие или серые штаны для верховой езды с черными кожаными леями в шагу и на лодыжках с ровными или зубчатыми краями, низ штанин обшивался кожей. По внешнему шву их шла красная полоса с 18-ю латунными или костяными пуговицами или просто две полосы из красного галуна без пуговиц.

Снизу штаны удерживались кожаной лямкой, которая пришивалась с внутренней стороны штанины, проходила под сапогом и застегивалась на нижнюю пуговицу ряда.

Иногда на штанах делали косые карманы с трехострыми клапанами с одной или тремя латунными пуговицами.

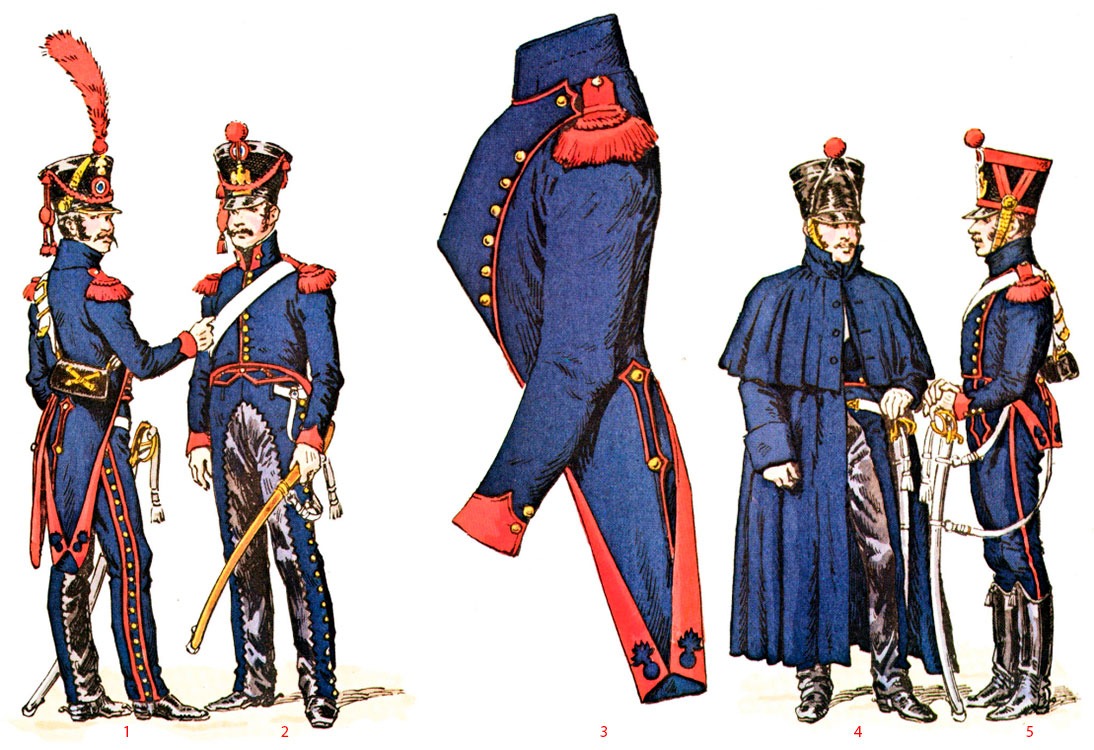

1 – сержант, 1805-1806 год;

2 – канонир в манто, 1805-1806 годы;

3 – канонир, 1807-1808 годы (по Мартине);

4 – бригадир 6-го полка, 1806 год;

5 – походная форма, 1813-1814 годы;

6 – канонир, 1810-1812 годы (Manuscrit de Freyberg).

Источник: Rousselot.

Штаны для верховой езды, которые уже давно использовались в корпусе, были выгодной заменой венгерским бриджам, которые слишком быстро изнашивались, несмотря на добавленную к ним отделку из кожи.

Вариантов этих брюк было множество: обшитые телячьей кожей, которая поначалу не образовывала манжет внизу ног, имела прямые края или разрезанные волчьи зубы или фестоны, иногда даже окантованные красным; боковые проймы могли быть окантованы красной тесьмой или полоской красной ткани, на которой располагались пуговицы; пуговицы могли быть обрамлены двумя узкими красными тесьмами.

В Manuscrit de Freyberg изображен артиллерист, брюки которого отделаны красной лентой, разрезанной на маленькие фестоны, и большим количеством пуговиц, по одной напротив каждого зуба.

По инструкции 1812 года гусарские сапоги должны были быть с черной тесьмой и кисточкой, но это указание часто не выполнялось.

Знаки различия унтер-офицеров конной артиллерии

Ранговые знаки отличия унтер-офицеры носили над обшлагами и они оставались все время неизменными:

— бригадир (капрал) имел два оранжевых (позднее — желтых) шеврона;

— бригадир-фурьер имел такие же шевроны, но еще и по одной диагональной нашивке на каждом предплечье;

— сержант имел один золотой шеврон;

— старшина-два золотых шеврона.

Все нашивки были с красной выпушкой.

Шевроны за выслугу лет были алыми и носились только на левом предплечье: один шеврон -10 лет службы, два -15 лет, три — свыше 20 лет.

Унтер-офицеры носили эполеты с красно-золотой бахромой.

Канониры 1-го класса носили бригадирские нашивки, но только на левом рукаве.

Рабочая униформа солдат конной артиллерии

Для работы в конюшне надевали синюю куртку. Она была однобортной или двубортной с восемью или девятью пуговицами в ряду, имела небольшой стоячий воротник.

Унтер-офицеры пришивали на ее рукава свои ранговые нашивки и шевроны за выслугу лет.

Штаны из грубого сукна, часто неотбеленного, застегивались на ряд пуговиц, обтянутых сукном, или костяных, расположенных по внешнему шву. Их носили поверх сапог.

Униформа трубачей конной артиллерии

Трубачи обычно носили мундиры обратных цветов.

Источник: Knötel.По мундиру перевернутого цвета и светло-серой лошади этого трубача легко опознать на расстоянии.

Черный чехол для седла из овчины был еще одним типичным предметом экипировки трубачей.

Форма трубачей варьировалась от подразделения к подразделению, в зависимости от вкуса их командира. Распространены были красные кивера, меховые шапки, а на некоторых современных изображениях можно увидеть красные или синие ментики.

Красный доломан мог быть с красным или синим воротником; шнуры, остроконечные обшлага и тесьма по нижнему краю доломана – темно-синие; на обшлагах и по периметру воротника — желтая тесьма.

Красный пояс с синими перехватами или, как у рядовых, синий пояс с красными перехватами.

Источник: Knötel.Французские звания унтер-офицеров конных войск отличались от тех, что использовались в пехоте и пешей артиллерии: бригадир — капрал, maréchal des logis — сержант, maréchal des logis-chef — главный сержант.

Этот сержант в нарядной форме является старшим трубачом своего полка; одиночный золотой шеврон на предплечье указывает на его звание, а синий шеврон на верхней части руки означает более 10 лет службы.

Его головной убор с квадратным верхом — чапка, кивер польского образца, ставший популярным среди музыкантов, оркестрантов и адъютантов после 1806-1807 годов.

Темно-синие облегающие брюки имели красную полоску, проходящую по внешним швам и седалищу, алый узел в форме трилистника вокруг клапанов брюк впереди на бедрах.

Источник: Buquoy Card.

Гусарские сапожки были с красной тесьмой по верхнему краю и такой же кисточкой.

1 – трубач;

2 – сержант;

3 – трубач.

Согласно различным источникам, распределение цветов меняется, но синий и красный остаются неизменными.

В походе трубачи носили темно-синие широкие штаны с кожаными леями и алой полоской с рядом латунных пуговиц по внешним швам.

Конная артиллерия французской армии:

1 — трубач в полном полковом облачении, 3-й полк, около 1809 года.

Наряду с гусарами конные артиллеристы приняли на вооружение доломан с пятью рядами пуговиц;

2 – трубач, Испания, около 1810 года.

Этот же трубач изображен на серии карточек Bucquoy с трубным шнуром и красными кистями.

1 – трубач 3-го полка, 1807 год;

2 – трубач 2-го полка, 1809 год;

3 – трубач-сержант, 1809-1810 годы;

4 – трубач в императорской ливрее, 1813-1814 годы.

Источник: Rousselot.

В 1812 году для трубачей была введена императорская ливрея — однобортный зеленый китель с синим воротничком, алыми обшлагами и отворотами фалд, с синими гренадками на последних. Китель отделывался императорским галуном — желтой полоской шириной 3 см с красной окантовкой по краям и чередующимися на ней зелеными буквой «N» и орлом.

Галун изготавливался двух видов — для вертикальной и горизонтальной нашивки (расположение знаков на нем соответственно вертикальное или горизонтальное). Пришивался он в виде петель на груди вокруг пяти из девяти пуговиц, на воротнике, отворотах фалд и по нижнему краю кителя, на обшлагах и по семь нашивок на каждом рукаве.

Брюки были по-прежнему облегающие, темно-синего цвета, но красные полосы проходили по внешним швам до талии.

Сапоги оставались гусарскими.

Униформа офицеров конной артиллерии

Разнообразие костюмов, которые носили офицеры конной артиллерии, во всех отношениях сопоставимо с костюмами офицеров конных егерей.

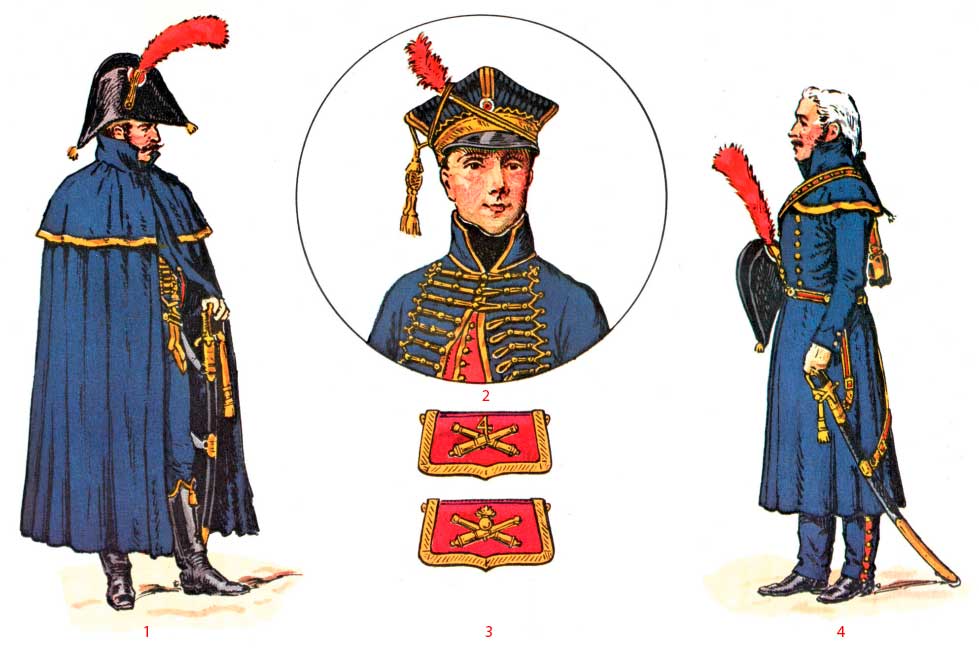

1 – офицер в полевой форме;

2 – офицер в городской форме;

3 — офицер в плаще: нижний край плаща отделан золотым кружевом;

4 – трубач во фраке;

5 – трубач-майор в чапке.

Их форма, одинаковая по покрою, позволяла проявлять фантазию, тем более что полки обычно располагали свои батареи на далеких друг от друга театрах военных действий, что оставляло капитанам и лейтенантам, командовавшим ими, большую свободу действий.

Тем не менее, офицеры конной артиллерии предпочитали униформу чисто гусарского типа.

1 – канонир пешей артиллерии, 1804 год.

2 – канонир пешей артиллерии, 1807 год.

3 – офицер конной артиллерии, 1804 год.Французская конная артиллерия была сформирована в первые годы Революции и следовала неписаному закону всей конной артиллерии в отношении униформы, который предписывал им принять гусарский стиль, чтобы подчеркнуть свою стремительность и быстроту. Ранняя форма состояла из черного кивера, украшенного алой отделкой, кокардой и плюмажем. Синий доломан с алой отделкой воротника, остроконечными манжетами и лямочками спереди, а панталоны были синими с алой полосой по внешнему шву штанины, переходящей в седалище сзади. Шевроны на передней части бедра обозначали звания.

Сапоги были гессенского или гусарского образца с верхним краем из алой тесьмы, украшенной кистями.

Пояс синего цвета с красными бочкообразными гомбами опоясывал талию.Художник: M.Roffe

Темно-синий доломан с таким же воротником и красными остроконечными обшлагами, золотыми шнурами, пятью рядами позолоченных латунных пуговиц на груди, по 15 пуговиц в каждом ряду, с золотым галуном на воротнике, по швам на спине и нижнему краю.

Погоны из квадратной тесьмы в форме трилистника, предназначенные для удержания ремня подсумка.

Ментик был также темно-синим, с золотыми шнурами и тесьмой, серым или коричневым мехом.

Пояс был синий с золотыми перехватами.

С этой униформой носился кольбак с красным шлыком.

1 – офицер 4-го полка в служебной форме, 1804-1807 годы;

2 – офицер в зимней форме, 1810-1812 годы;

3 – старший трубач в полевой форме, 1809-1810 годы;

4 – офицер в служебной форме, 1811 год;

а – парадная форма офицера, 1811 год;

б – полевая форма офицера, 1809-1812 годы;

в – полевая форма офицера, 1812-1814 годы.

Венгерские бриджи, носившиеся при парадной форме, с доломаном, ментиком или мундиром и жилетом, были темно-синими, с плоским золотым галуном по боковым швам и на бедрах, где он образовывал орнамент, соответствующей чину.

Боковая тесьма шла по шву бриджей до промежности, затем загибалась назад над ягодицами всадника и спускалась по другой стороне.

В походе носили широкие синие штаны с кожаными леями, с золотым галуном или с красной полоской и позолоченными пуговицами на ней по внешнему шву.

Штаны могли быть и серые без лей с двумя красными полосками по внешнему шву.

Источник: Grammont.

Гусарские сапожки имели золотую тесьму и кисточки на вырезе, на каблуки привинчивались бронзовые шпоры.

При униформе гусарского типа носилась ташка, с темно-синей крышкой, обшитой золотым галуном по краям и шитьем, различным для разных полков артиллерии.

Источник: Rousselot.

Источник: Knötel.

После 1800 года конная артиллерия перешла на легкий кавалерийский стиль одежды, похожий на форму конных егерей и гусар. Две полосы золотого галуна на предплечьях и передней части бриджей этого офицера указывают на его звание. Заостренные манжеты были характерны для легких войск, будь то кавалерия, пехота или артиллерия.

Носили также ташку из черной кожи; одна из них, с латунными атрибутами: двумя сальтирами, увенчанными цифрой, изображена Кнотелем (Knötel, Plate 52), вероятно, по мотивам Белланже (Bellangé).

Егерский мундир, который носили офицеры, по крою был таким же, как и у рядовых, но изготавливался из более качественного сукна. Темно-синий, с такими же лацканами и воротником, с алыми обшлагами и отворотами фалд, на которых крепились позолоченные гренадки. Красная выпушка на лацканах, вертикальных карманах a la soubise и воротнике.

Пуговицы — полусферической формы, позолоченные латунные.

Источник: Weiland.

Жилеты были различными по крою и цвету. Темно-синие без рукавов с золотыми шнурами и золотой тесьмой по краю, с 5-ю рядами маленьких позолоченных пуговиц; красные или синие двубортные с латунными позолоченными пуговицами.

В 1808 году офицеры, как и рядовые, начали носить кителя «а la kinski» с короткими фалдами и позолоченными пуговицами, гренадки на отворотах фалд были также позолоченными, а в 1812 году — новый китель с опущенными до талии лацканами и короткими фалдами, с позолоченными гренадками на отворотах фалд и полусферическими пуговицами.

На кителе было 24 пуговицы: по семь на каждом лацкане, по одной на рукавах и обшлагах, по одной на эполетах и по две на каждом клапане кармана «а la soubise».

Для офицеров китель изготавливали из более качественного сукна.

Конная артиллерия, 1804-1815 годы:

1 — офицер в полной форме, 1804-1807 годы;

2 — офицер в полной форме, 1809 год;

3 — полная форма по Регламенту 1811 года;

4 — офицер в походной форме (кински), 1809-1812 годы;

5 — офицер в ментике, 1810-1812 годы;

6 — форма в стиле поздней империи с жакетом, 1813-1814 годы;

7 — офицер в городской форме, 1804-1812 годы.

Источник: Rousselot.

Некоторые офицеры продолжали носить мундиры с длинными фалдами.

Гусарские брюки практически выходят из употребления, и офицеры носят поверх сапожек широкие темно-синие штаны с золотой полоской или двумя алыми лампасами.

Жилеты были различными по крою и цвету. Темно-синие без рукавов с золотыми шнурами и золотой тесьмой по краю, с 5-ю рядами маленьких позолоченных пуговиц; красные или синие двубортные с латунными позолоченными пуговицами.

— артиллерист, 1809 год (по данным Berka);

— сержант, 1805-1806 годы (по данным Berka);

— офицер в полной форме, 1809 год;

— конный артиллерист, 1807-1808 годы;

— трубач сержант, 1809-1810 годы.

Сабли у офицеров были такие же, как и у рядовых, но с позолоченной латунной гарнитурой. Иногда конец эфеса выполнялся в виде головы льва. Золотым был и темляк, оканчивавшийся кистью с бахромой, толщина которой соответствовала чину.

Сабли носили на поясном ремне шириной 40 мм, который изготавливался из красной сафьяновой кожи и имел золотую тесьму по краям шириной 6 или 7 мм, круглые пряжки диаметром 50 мм в форме головы льва.

Лядуночная перевязь шириной 67 мм также была выполнена из сафьяновой кожи и обшита по краям золотым галуном шириной 23 мм для старших офицеров и 14 мм — для младших (капитанов, лейтенантов). Встречалось различное количество видов украшений лядуночной перевязи. Часто на ее середине располагались позолоченные заклепки.

Художник П.А Леру.

Кроме того, она украшалась позолоченным латунным щитком с двумя протравниками и маленькими позолоченными цепочками, соединяющими концы протравников с императорской короной. Иногда вместо короны использовалась бляшка в форме головы льва, к пасти которого крепились цепочки. Нередки были случаи, когда эти украшения отсутствовали, оставались лишь заклепки.

Длина перевязи регулировалась прямоугольной пряжкой. Окантовка конца перевязи и пряжка были латунными и позолоченными.

Лядуночная перевязь, как правило, покрывалась чехлом из красной сафьяновой кожи для сохранения от повреждений при ежедневном использовании.

Источник: Knötel.В целях экономии в 1807-1812 годы была предпринята попытка упростить униформу конной артиллерии, заменив легкую кавалерийскую куртку на мундир с разрезом, которая надевалась поверх синего жилета с красной тесьмой. Эта мера была далеко не всегда успешной.

Мундир этого капитана вполне соответствует униформе 1812 года, но его бриджи все еще в гусарском стиле.

Лядунка выполнялась из красной сафьяновой кожи:

— длина составляла 162 мм,

— высота — 95 мм,

— ширина — 54 мм.

Крышка лядунки украшалась двумя перекрещенными орудиями с гренадой без номера полка над ними.

На перевязи лядунка крепилась с помощью прямоугольных рамочек и шарниров, расположенных вверху на боковых ее стенках, что позволяло ей легко вращаться и быть достаточно удобной при использовании. Все латунные детали были позолоченными.

Форма лядунки была слегка изогнутой.

Офицер и трубач конной артиллерии, 1809-1810 годы.

Художник Летин.

В отличие от пешей, конная артиллерия носила мундиры, по своему покрою и эволюции сходные с униформой конных егерей, только вместо зеленого у конных артиллеристов был синий мундир, а вместо белого металлического прибора — латунный (соответственно у офицеров — золотой).

Подобно конным егерям, первоначально (в 1805-1807 годах) конная артиллерия носила униформу венгерского типа: синий доломан, с алыми шнурами и обтягивающие кюлоты, украшенные алыми басонами и венгерскими узлами, гусарские сапоги и ташки.

Начиная с 1807 года конные артиллеристы все чаще носят мундир легкокавалерийского типа с заостренными лацканами и обшлагами. С этого же времени конные артиллеристы перестали носить ташку.

Как видно из планшетов, мундир конных артиллеристов был синего цвета с синими лацканами и синим воротником. обшлага и отвороты фалд были алые, штаны и жилеты синие, отделанные декоративными мотивами алого цвета.

Подобно пешей артиллерии, металлические украшения конных артиллеристов (бляхи на киверах, на ташках и на лядунках) представляли собой чаще всего скрещенные пушки и гренады.

Несмотря на регламенты, вместо синих, обшитых алой выпушкой погончиков конные артиллеристы, считавшие себя «элитой из элит», носили алые эполеты. Само собой, что султан (помпоны) на киверах и этишкеты были алого цвета.

Подобно офицерам конных егерей, офицеры конной артиллерии очень часто носили меховую шапку «кольбак» с алым шлыком и султаном.

Трубачи почти всех конно-артиллерийских частей имели мундиры обратных цветов с многочисленными нерегламентнрованными деталями. Такая униформа трубача представлена на этом рисунке.

Отметим, что изображенный на рисунке трубач имеет звание вахмистра, то есть является старшим трубачом и потому носит на рукавах галуны, соответствующие его званию.

Данный персонаж облачен в своеобразный головной убор, сделанный по типу польской уланской шапки.

Достаточно редкой деталью являются также белые отвороты фалд. Ношение всех этих элементов униформы подтверждается рисунками того времени.

Конское снаряжение конной артиллерии было таким же, как у конных егерей. Единственное, что отличало вальтрапы офицеров и чемоданы артиллеристов, был цвет сукна (синий) и украшения в виде алых гренад. Фестоны на вальтрапах и басоны на чемоданах были также алыми.

Во время первых походов Империи офицеры, судя по всему, предпочитали носить шляпы с кокардой, петлями и золотыми кистями и алым султаном, белый был предназначен для старших офицеров и чинов генерального штаба.

В экипировку офицеров входили также синий суконный плащ (манто), синий редингот с двумя рядами пуговиц, синий жилет с золотыми пуговицами, белый жилет с тканевыми пуговицами, синие, белые или нанковые бриджи, белые или черные чулки и туфли с серебряными пряжками.

1 – офицер в манто;

2 – капитан Ноел с 1-го полка в не регламентной форме;

3 – патронные сумки офицера 4-го полка (вверху) и по Регламенту 1811 года;

4 – офицер в походной форме в рединготе, 1805-1807 годы.

Источник: Rousselot.

Короткие перчатки, которые носили во всех нарядах, при парадной форме верхом на лошади можно было заменить черными перчатками из криспина.

Шпага с ремешком, которую носили на узком белом или черном поясном ремне, использовалась только с мундиром, шляпой, бриджами, чулками и туфлями.

Знаки различия офицеров конной артиллерии

Золотые знаки различия располагались над обшлагами доломана, на рукавах ментика и вокруг клапана брюк впереди на бедрах:

— второй лейтенант имел один шеврон шириной 14 мм;

— лейтенант — два таких же шеврона;

— капитан — один шеврон шириной 23 мм между двумя шевронами шириной 14 мм;

— майор имел чередующиеся три узких и два широких шеврона, средний шириной 14 мм был серебряный;

— полковник имел те же знаки отличия, что и майор, но все галуны были золотые.

Источник: Grammont.

Офицеры на мундирах носили золотые эполеты, которые изготавливались из цельного золотого галуна и удерживались на плечах с помощью пуговицы и контр-погончика. Последний представлял собой золотой галун с выпушкой из алого сукна.

Полковник имел золотые эполеты с бахромой на обоих плечах длиной 54 мм из золотой крученой нити, называемой «колодезьной веревкой».

У майора поля эполет были серебряные, а бахрома такая же, как у полковника.

Шеф-эскадрона имел эполеты, как у полковника, но бахрома только на левом плече.

У капитана были золотые эполеты с бахромой длиной 54 мм только на левом эполете из более тонкого золотого шнура, называемого «семя шпината».

Лейтенант и второй лейтенант имели эполеты, как у капитана, но с одной или двумя красными нашивками на полях эполет соответственно.

Офицеры обычно носили один левый эполет на манер конных егерей и черные перчатки при езде верхом.

Головные уборы французской конной артиллерии

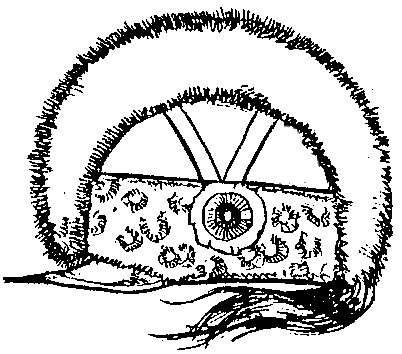

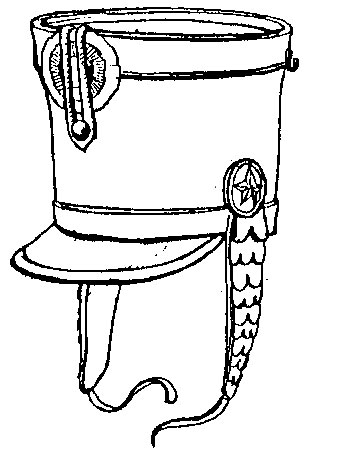

Пехотная каска тарлетон

Первым головным убором конных артиллеристов была пехотная каска тарлетон. Она была кожаной и скреплена металлическими полосками, по верху ее шел шерстяной гребень.

Меховой тюрбан был выполнен под леопардовую шкуру.

Каска имела небольшой кожаный козырек, трехцветную кокарду и алый плюмаж или помпон.

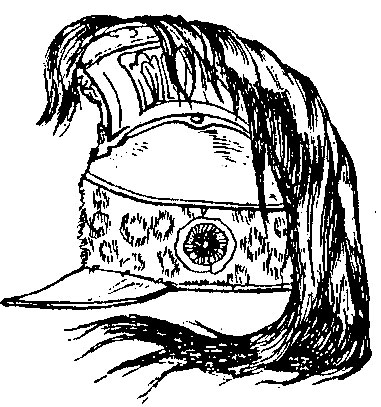

Драгунская каска

Верх из дубленой кожи, тюрбан выполнен из меха под леопардовую шкуру, на латунном гребне грива из конского волоса.

После 1794 года ее заменила (теоретически) драгунская каска, выпуклая тулья которой делалась из дубленой черной кожи, гребень из латуни, грива из конского волоса, меховой тюрбан имитировал шкуру леопарда.

Кокарда из трехцветной саржи крепилась на правой стороне тюрбана.

Когда была введена гусарская униформа для конных артиллеристов, на их головах появились мирлитоны из черного фетра с алой суконной лопастью с черной подкладкой, оканчивающейся красной кисточкой. Во время похода лопасть обворачивалась вокруг шапки черной подкладкой наружу.

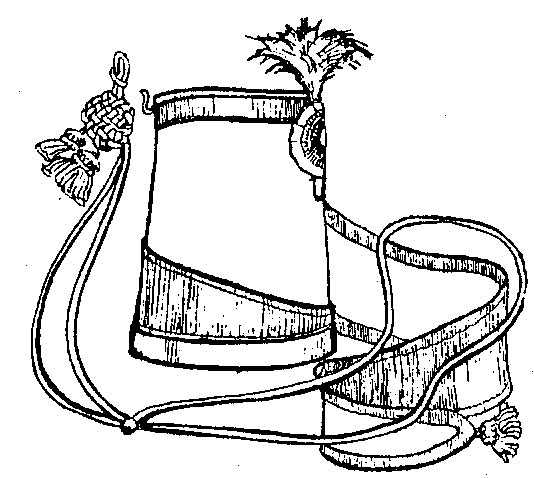

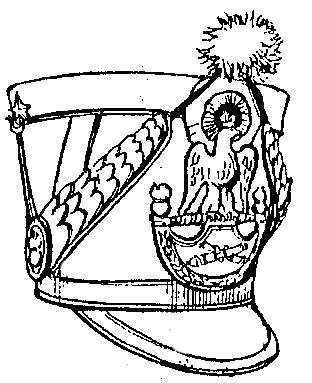

Кивер 1801 года

Он без подбородочной чешуи, не имел постоянной лицевой стороны, что позволяло владельцу носить его по своему усмотрению; имел трецветную кокарду и петлицу аврорового цвета.

Козырек съемный, крепился при помощи крючков и петель, находящихся на нижней кожаной полосе кивера.

Темно-синяя лопасть имела красную кисточку и тесьму по краям. Подкладка лопасти черная.

Шнур для удержания кивера. Во избежание потери головного убора в бою артиллерист привязывал его длинным шнуром в виде петли, который проходил под рукой, был из красных шерстяных нитей, крепился за крючок, расположенный на кивере, и заканчивался кистью с бахромой.

Вне сражений шнур, сплетался и висел на кивере, что послужило моделью этишкета, который был ни чем иным, как декоративным украшением.

В 1801 году официально вводится новая модель кивера, которая впервые появилась в египетском походе в 1799 года. Кивер изготавливали как для легкой кавалерии, так и для конной артиллерии, в Булаке, пригороде Каира, заменяя неудобные мирлитоны.

Его высота была 19 см, ширина верхней части — 22 см.

Он выполнялся из кожи или картона и обшивался черным фетром, имел прессованное кожаное дно и кожаную полоску по нижнему краю, съемный козырек из черной кожи, крепившийся на крючках, темно-синюю лопасть из сукна, обшитую ярко-красным галуном, с черной подкладкой и алой кисточкой на конце.

В походе кивер обворачивался лопастью черной подкладкой наружу, а на параде она разворачивалась и над кокардой в специальное гнездо вставлялся алый плюмаж из петушиных перьев. Трехцветная кокарда из саржи крепилась слева и удерживалась при помощи петлицы аврорового цвета, которая застегивалась на латунную пуговицу.

Кивер 1806-1807 года

Его высота около 16 см, ширина верхней части 23 см.

Главное отличие от предыдущей модели — это появление подбородочного ремня, на который впоследствии стала надеваться чешуя, козырек пришивается под нижнюю кожаную полоску кивера.

В 1806 года сформировалась новая форма кивера, которая распространилась в 1807 году.

Высота кивера была 16 см, ширина в верхней части 23 см.

Он был кожаный, обшит черным фетром, с прессованным кожаным дном. Козырек из черной кожи, в отличие от предыдущей модели, пришивался под нижнюю кожаную полоску.

Размер кивера регулировался латунной пряжкой.

Вместо шнура, удерживающего кивер, появился подбородочный ремень, на который позднее будет крепиться чешуя.

Этот кивер уже без лопасти, но появляется красная тесьма или только по верхнему краю, или по верхнему и нижнему.

Могли быть боковые черные кожаные шевроны, которые иногда заменялись красными.

Красные шнуры сначала подвешивались с помощью крючков диагонально или по два спереди и сзади. Впоследствии их стали сплетать, образуя этишкет.

Сержантам было разрешено иметь красно-золотой шнур и золотую верхнюю тесьму на кивере.

В начале появления этого кивера на нем могли быть латунные бляхи. В 1-м, 3-м и 6-м полках были гренады иногда с номером полка на ядре.

Коронованный орел на прямоугольном основании был менее распространен, чем другой образец — перекрещенные стволы орудий над номером полка, как, например, в 4-м полку.

— кивер, 1807-1810 годы;

— подсумок рядовых;

— пластина на кивер, Регламент 1812 года;

— кивер, Регламент 1812 года;

— офицерский подсумок. Модель Регламента 1811 года.

Кивер образца 1810 года

9 ноября 1810 года вводится новый кивер высотой 22 см и шириной верхней части 27 см с кожаными полосами (верхняя — 4 см, нижняя -2,7 см), спереди с трехцветной кокардой и латунной бляхой с изображением коронованного орла на полукруглом основании с полковым номером.

На латунных розетках стала выполняться звезда.

Официально красный плюмаж был заменен помпоном, но артиллеристы продолжали использовать первый еще долгое время.

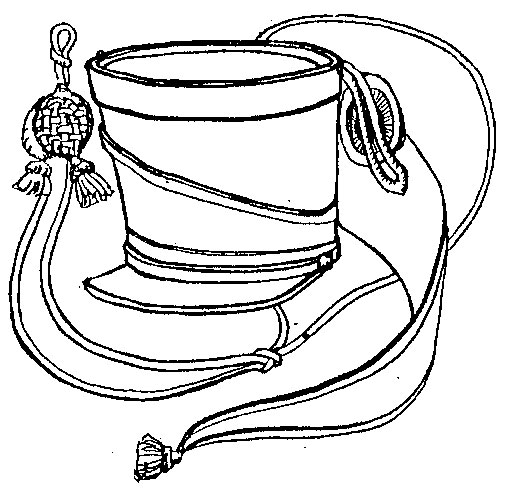

Фуражная шапка

Длина лопасти около 57 см, высота околыша 11 см.

Ширина галуна по верхнему краю около 1,5 см.

Фуражная шапка обычно кроилась из старых мундиров и была похожа на ту, которую носили в пешей артиллерии. Кисточка, выпушка и обшивка по верхнему краю околыша — красные с такой же гренадой спереди.

Кивер образца 1812 года

Высота около 19 см, ширина верхней часта 24,5 см.

По верхнему и нижнему краю — красная тесьма и боковые шевроны.

В 1812 году вводят новый кивер высотой 19 см и шириной верхней части 24,5 см. Он имел верхнюю и нижнюю красную тесьму, красные боковые шевроны и новую латунную бляху, как в пешей артиллерии, с гренадками по краю щита.

На розетках подбородочного ремня появились гренадки.

Кивер имел красный помпон, который мог быть с кисточкой.

Фуражная шапка «Покалем»

Темно-синяя с красной выпушкой на клапанах.

Вместо красеой гренады мог быть номер полка.

В 1812 году была также введена новая фуражная шапка модели «покалем» с плоским верхом и отворачивающимися ушными клапанами. Она кроилась из старых мундиров, была темно-синей с красной выпушкой клапанов, имела номер полка спереди.

Офицеры, как и рядовые, также получили новые фуражные шапки «покалем» — с плоским верхом и ушными клапанами, с золотой выпушкой на них и позолоченной гренадой или номером полка спереди.

Офицерская шляпа

С начала образования конно-артиллерийских полков офицеры носили двуугольные шляпы из черного фетра, обшитые по краям черной шелковой тесьмой.

Шляпа имела трехцветную кокарду, позолоченные петлицу и маленькую латунную пуговицу. Под кокардой находилось небольшое гнездо, куда вставлялась ножка плюмажа или помпона.

Кроме того, в каждом углу шляпы пришивали золотой галун, оканчивавшийся кисточкой.

Иногда на швы, скреплявшие поля шляпы, нашивался золотой галун.

Позднее офицеры стали носить кивер с золотыми шнурами и тесьмой с позолоченной бляхой, подбородочной чешуей и петлицей, остались трехцветная кокарда и красные плюмажи (белые были у штаб-офицеров).

Кольбак

Выполнялся из черного медвежьего меха со шлыком из красного сукна и золотой тесьмой и кисточкой. Чешуя на подбородочном ремне из позолоченной латуни.

В походе шлык прятался внутрь, а на параде на шапку надевали этишкет из золотых нитей, в специальное гнездо вставляли алый плюмаж. Последний могли носить как спереди, так и с левой стороны.

В 1807 году среди офицеров становится популярным гусарский меховой кивер кольбак с красным шлыком, с золотой тесьмой и кисточкой. Он также имел позолоченную подбородочную чешую и гнездо для установки плюмажа или помпона.

В походе шлык прятался внутрь, а сам кивер могли покрывать чехлом.

Офицерская фуражная шапка

Фуражная шапка была темно-синей с золотой тесьмой, одной или двойной по краю околыша в зависимости от чина, позолоченной гренадой спереди, золотой выпушкой и кисточкой на верхней части.

Офицерский кивер 1810 года

В 1810 году офицерам полагался кивер без шнуров, с латунной позолоченной бляхой в виде коронованного орла на полукруглом основании, со звездочками на розетках подбородочной чешуи, с верхней золотой тесьмой, ширина которой зависела от чина, как в пешей артиллерии:

— для лейтенанта — 18 мм;

— для капитана — 22 мм;

— для шефа-эскадрона — 27 мм;

— для майора — 34 мм;

— для полковника — двойная тесьма, 34 мм — верхняя и 14 мм — нижняя.

Плюмажи были сохранены только для старших офицеров, а остальные должны были носить красные помпоны. Но эти нововведения часто не выполнялись и офицеры продолжали носить шнуры и плюмажи.

Офицерский кивер образца 1812 года

Кивер образца 1812 года имел новую позолоченную бляху — коронованного орла на полукруге, гренадки на розетках подбородочной чешуи и новую ранговую золотую тесьму по верху кивера различной ширины:

— для лейтенанта — 25 мм;

— для капитана — 30 мм;

— для шефа-эскадрона — 35 мм;

— для полковника и майора — двойная тесьма, 35 мм — верхняя и 15 мм — нижняя, но у майора нижняя тесьма была серебряной.

В походе чаще всего кивера покрывали чехлами из белой или черной вощеной ткани, иногда они были кожаные.

Вооружение же и экипировка были заимствованы из легкой кавалерии.