Происхождение военных комиссаров

Эта должность традиционно восходит к Франции XIV века. Отец Даниэль в своем «Трактате о французской милиции» относит возникновение этого органа к периоду правления Людовика XII.

Musée des Arts Décoratifs, Paris.

Декларация от 28 января 1356 года, отозванная решением Государственного совета от 8 мая 1697 года, устанавливает двенадцать военных комиссаров; они были объединены под началом армейских интендантов.

Разделение военных комиссаров, 1795-1802 годы

Согласно закону от 28 нивоза III года (17 января 1795 года), военные комиссары подразделялись на:

— комиссаров-распорядителей (commissaire-ordonnateur) — 60 человек;

— комиссаров 1-го класса — 300 человек;

— комиссаров 2-го класса — 240 человек.

Обязанности военных комиссаров до 1802 года

Обеспечение войск продовольствием и обмундированием продолжало оставаться в руках почти что частных управлений, а также просто частных подрядчиков, направлять и контролировать работу которых должны были государственные чиновники — военные комиссары, чьи полномочия со временем все более и более расширялись.

Круг полномочий этих военных чиновников был поистине огромным.

Они должны были следить за порядком и дисциплиной в войсках, проводить регулярные смотры, принимать присягу военнослужащих всех рангов, контролировать порядок несения службы, следить за расходованием денежных средств, контролировать поставки всех видов продовольствия, заведовать сбором контрибуций с захваченных территорий, наблюдать за порядком на этапных пунктах, формировать продовольственные, артиллерийские и медицинские обозы, заведовать устройством госпиталей и тюрем, отвечать за правильную раздачу войскам продовольствия, топлива, обмундирования и экипировки.

Закон гласил:

«Главный комиссар-распорядитель находится во главе всей администрации, состоящей при данной армии. Он – тот центр, откуда исходят все распоряжения и куда сходятся все отчеты.

Заботиться о том, чтобы у войск было все необходимое — вот его первый долг.

Главный комиссар-распорядитель не должен быть человеком при главнокомандующем, он принадлежит лишь Республике и должен служить лишь ей».

Несмотря на помпезный текст закона, даровавшего широкие полномочия комиссарам, они не стали оплотом законности и порядка и источником благосостояния солдат.

Коррупция военных комиссаров в республиканскую эпоху

Смутное политическое время, ежеминутно меняющиеся законы, неустойчивость во всех сферах жизни, непрекращающаяся война, позволяющая списывать все на боевые потери, создавали питательную среду для развития лихоимства. Однако пока в эпоху террора в армии действовали суровые представители народа, заставлявшие всех — от генерала до обозника — трепетать перед неумолимой гильотиной, чиновники были вынуждены выполнять свой долг.

Когда же на смену якобинским утопистам пришли продажные политиканы эпохи Директории, положение резко изменилось. Отныне быть нечистоплотным делягой, спекулянтом, нуворишем стало модно. Всякий действенный контроль за функционированием чиновничьего аппарата прекратился. В этой обстановке, особенно если учесть, что армии Республики давно перешли границы Франции, а некоторые генералы подавали пример расхитительства и ограбления завоеванных территорий, было бы просто чудом, если бы люди, стоящие у источников распределения материальных благ, сохранили чистые руки. И действительно, чуда не случилось.

Грабеж покоренных стран смешался с воровством и коррупцией во всех эшелонах административной иерархии. На смену и без того малозависящих от государства управлений почти везде снова пришли частные поставщики. Однако в отличие от Старого режима, когда эти господа, даже не будучи кристально честными, предпочитали вести себя прилично, чтобы не ровен час не угодить в Бастилию, теперь они при пособничестве военных комиссаров беззастенчиво обворовывали казну и солдат.

«Гражданин, вы можете жаловаться куда угодно, мне наплевать, — ответил как-то Ланшер, глава одного из таких предприятий. — Я плачу Директории, я даю деньги министрам, генералам, комиссарам-распорядителям, комиссарам, так что я ничего не боюсь, и вы еще сами пожалеете о своей жалобе».

Ясно, что комиссары-распорядители и просто комиссары не отставали от «контролируемых» ими поставщиков. Символом чиновника «нового типа» стал распорядитель армии, сражавшейся в Швейцарии, некто Рапина. По иронии судьбы его фамилия по-французски была созвучна слову «rapine», что означает грабеж, лихоимство. Так что в армии в его адрес сочинили такой забавный стих:

Le brave Suisse qu’ on mine

Voudrait bien qu’on decidat Si

Rapinat vient de rapine Ou

rapine de Rapinat.

(Добрые швейцарцы, которых разоряют, Хотят,

чтобы им объяснили: Слово «Рапина»

происходит от слова «rapine», Или «Rapine» — от

слова «Рапина»?)

Что же касается обязанностей комиссаров по контролю за состоянием войск, официальный рапорт гласил:

«Институт военных комиссаров пребывает в самом запущенном состоянии, так что невозможно оставить смотры войск в их ведении. Со II года они этим не занимались и к 1 жерминаля VIII года о смотрах вообще забыли. Отсутствие смотров и проверок личного состава стало первой причиной расхищений…»

Естественно, что, взяв власть в свои руки, Бонапарт не мог оставить военную администрацию в таком состоянии. Необходимость реформ ощущалась чрезвычайно остро, и они были незамедлительно осуществлены. Однако не следует забывать, что в момент, когда молодой генерал стал главой французского государства, война продолжала полыхать. Многие проекты глубоких изменений в организационной структуре армии, в ее уставах, боевой подготовке, материальной части разбивались об этот факт.

Тем более сложной и требующей большего времени и неторопливых вдумчивых реформ была административная система. Конечно, Бонапарт разогнал самых явных жуликов и коррупционеров, но в короткие сроки полностью изменить весь механизм обеспечения армии ему было не под силу. Непродолжительная мирная передышка 1802-1803 годов позволила провести только ряд самых неотложных реформ, и они походили скорее на временную починку старого здания административной системы, чем на его капитальный ремонт. Поэтому возобновившаяся война, не прекратившаяся до самого падения Империи, законсервировала структуру военной администрации в некоем переходном состоянии, так и не позволив Императору создать в корне новую и эффективную систему, подобно тому, как ему удалось это сделать в области гражданского управления.

Разделение функций военных комиссаров, 1802 год

Первым, самым срочным делом в системе военной администрации было восстановление эффективного контроля за количеством личного состава в строю и, соответственно, за правильным расходованием государственных средств. Для этого, как понятно из вышесказанного, институт военных комиссаров, даже очищенный от явных мошенников, уже не подходил, поэтому, учитывая невозможность немедленной радикальной перестройки системы военной администрации, было сделано следующее: функции военных комиссаров были разделены между двумя ведомствами.

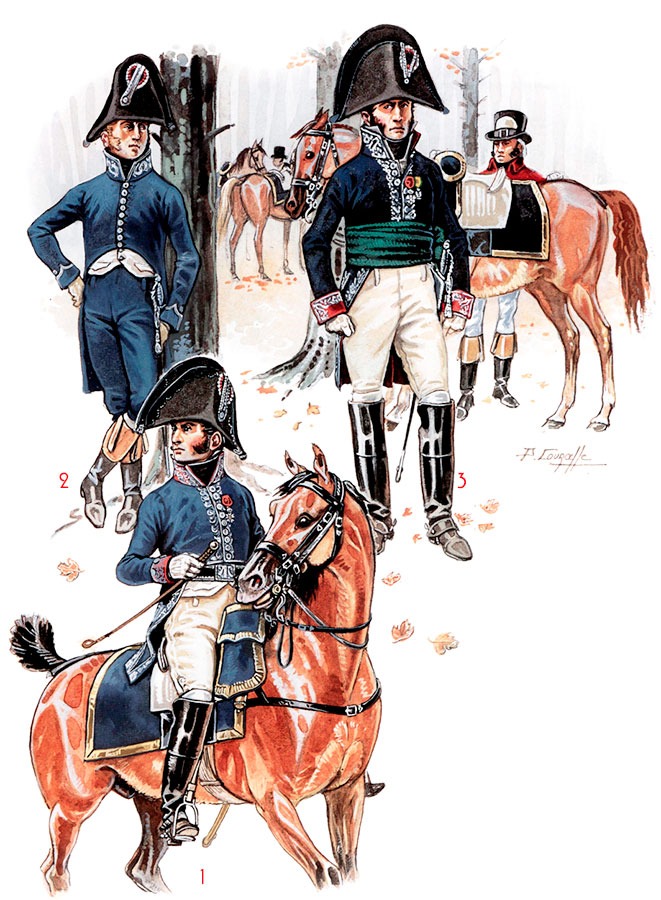

— слева – военный комиссар;

— справа – помощник военного комиссара.

Все, что касалось продовольственного и вещевого снабжения, госпиталей и транспорта, по-прежнему осталось в ведении военных комиссаров. Зато все функции, относящиеся к «организации, комплектованию, расформированию воинских частей, жалованью, выплачиваемому войскам, финансовой отчетности, ведению регистров личного состава…» передавались теперь так называемым инспекторам по смотрам (inspecteurs aux revues) — новому административному институту, учрежденному указом от 9 плювиоза VIII года (29 января 1800 года).

Деление административной функции между двумя институтами — инспекторов по смотрам и военных комиссаров — было продолжено в 1802 году.

Консульским указом от 17 вантоза X года (8 марта 1802 года) — вместо единого военного министерства было учреждено два независимых управленческих аппарата — собственно Военное министерство и так называемое Министерство военной администрации. Последнее представляло собой не что иное, как бывший 4-й отдел Военного министерства, ведавший вопросами материального снабжения, выделенный в отдельную структуру.

Отныне военные комиссары подчинялись так называемому министру-директору, а инспекторы по смотрам остались в ведомстве собственно военного министра.

Новая структура военных комиссаров

29 января 1800 года был издан указ, согласно которому военные комиссары должны были набираться из числа офицеров линейных войск и штаба в зависимости от их способностей: административных, бухгалтерских и математических.

Также требовалось свидетельство о безупречной службе.

Впоследствии правила набора были установлены на экзамене, установленном министерством. Экзамен был сосредоточен главным образом на математике, теории военного управления (состав различных родов войск, денежное довольствие, снабжение) и методах учета всех расходов.

Кроме того, кандидат должен был быть французом, старше двадцати одного года, иметь не менее трех лет службы в армии и свидетельство о безупречном поведении.

Помощники комиссаров занимали должности комиссаров второго класса: одна треть – по старшинству, а остальные две трети – по выбору; то же самое касалось повышения от комиссара второго класса до комиссара первого класса. Наконец, офицеры, исполняющие приказы, назначались по выбору из числа комиссаров первого класса.

Главным начальником всех служб, ответственных за продовольственное и вещевое снабжение войск, был так называемый генеральный интендант, который вместе с главным инспектором по смотрам был руководителем всего огромного аппарата администрации армии. Военные комиссары, состоявшие под его началом, делились на следующие категории:

— комиссары-распорядители (commissaires-ordonateurs) — общее количество 35 человек (в 1812 году);

— военные комиссары 1-го класса (commissaires de guerres de 1-e classe) — 120 человек;

— военные комиссары 2-го класса (commissaires de guerres de 2-е classe) — 120 человек;

— помощники военных комиссаров (commissaires de guerres adjoints) — 35 человек.

Кроме того, когда какой-либо из комиссаров-распорядителей возглавлял крупный отдел военной администрации, и под его началом оказывалось некоторое количество комиссаров его ранга, он получал наименование главный распорядитель (ordonnateur en chef).

В состав отделов администрации армии входили четыре больших управления:

— хлебно-продовольственное управление отвечало, прежде всего, за обеспечение армии хлебом, рисом и солью, а также сушеными овощами (генеральные управляющие — Денио и Ребель);

— мясо-продовольственное занималось поставкой мяса и солонины, а также вина, водки и уксуса (генеральный управляющий — Валетт).

Два эти управления и составляли 1-й отдел военной администрации.

Кроме того, существовало управление поставок фуража (генеральный управляющий — Лоннуа), а также управление по обслуживанию госпиталей (генеральный управляющий Мурон).

Последние входили в 3-й отдел военной администрации.

Все эти управления, включавшие в себя десятки служащих разного ранга, сотни кладовщиков, грузчиков, пекарей (хлебно-продовольственное), мясников (мясо-продовольственное), были «коммерческими». Это значит, что, если благодаря деятельности управляющего расходы удавалось снизить, половина сэкономленных денег шла в пользу сотрудников управления, а половина — в пользу государства.

Перечисленный административный персонал подчинялся непосредственно главной квартире.

Сверх того, в каждом армейском корпусе существовала собственная администрация, состоявшая из инспектора по смотрам, одного комиссара-распорядителя, нескольких комиссаров с их помощниками и секретарями, а также некоторого количества служащих более низкого ранга.

Наконец, при каждой дивизии состоял младший инспектор по смотрам и военный комиссар, обычно с одним помощником.

В период Империи организация функционировала следующим образом:

— приказ отдавал непосредственно император министру военного ведомства;

Первым был Дежан с 1802 по 1810 год, затем Лакюэ с 1810 по 1813 год и, наконец, Дарю с 1813 по 1814 год и во время Ста дней;

— затем его выполнял генеральный интендант (в Империи было четыре генеральных интенданта: сначала Петье до 1806 года, затем Дарю; Матье-Дюма сменил его в феврале 1812 года, наконец, Дауре во время «Сто дней»);

— тот передавал его главным военным комиссарам, каждый из которых отвечал за свой сектор армии (их как минимум четверо, каждый из которых отвечает за свой сектор; начальник Генерального штаба (Бертье) может вмешиваться в определённые области.

Один офицер отвечает за снабжение, второй — за госпитали, третий — за транспортные службы и четвертый — за фураж и обмундирование);

— те привлекали к работе распорядителей-комиссаров, которым подчинялись военные комиссары, в свою очередь окруженные своими помощниками.

Полномочия военных комиссаров можно кратко описать следующим образом: учет военных расходов, то есть контроль за конвоями и этапами, распределение продовольствия, фуража, топлива, одежды и снаряжения; надзор за снабжением, снабжение продовольствием артиллерии и санитарных частей, больниц, тюрем и казарм, сбор контрибуций на вражеской территории и проверка расходов, связанных с распределением, и всех расходов, за исключением расходов на жалованье.

Источник: Grammont.

Итак, стержнем системы обеспечения армии были военные комиссары разного ранга, которые под руководством генерального интенданта направляли работу гражданских служащих и огромного отряда работников низшего ранга, которым при необходимости (например, при погрузо-разгрузочных работах) должны были содействовать выделенные для этого воинские команды.

Генерал Тьебо в своем «Учебнике штабной службы» так определял основные обязанности армейских комиссаров на марше:

«…комиссары… под руководством распорядителя должны, прежде всего, позаботиться о бесперебойном снабжении продовольствием и фуражом, насколько это возможно; они должны заранее предупреждать муниципалитеты населенных пунктов, через которые двигаются войска, о том, сколько предметов довольствия и когда они должны предоставить.

Прибыв на место, они должны осмотреть все, что собрано по их требованию, и в случае, если это не будет еще сделано, комиссары должны приложить все усилия к скорейшей доставке вышеозначенных предметов. В любом случае они должны проверить качество провианта или фуража, его количество и меры весов, которые будут использоваться при раздаче. Комиссары должны наметить пункты, где будут осуществляться раздачи, и сделать по этому поводу соответствующий рапорт начальнику штаба, который в свою очередь должен указать им, в какой последовательности должны производиться раздачи войскам, и проинформировать об этом командиров частей.

Выполнив эту задачу, комиссары должны проконтролировать кладовщиков и прочих служащих, удостоверившись, что не было произведено никаких продаж бонов, арестовать и покарать тех, кто попытается продать их или купить.

Когда дивизии следуют несколькими колоннами, но по одной дороге, военные комиссары должны находиться при головной дивизии, обеспечивая ее снабжение, а также подготавливая все необходимое для следующих позади…

Если по одной дороге следует большое количество дивизий или не исключена возможность отступления, должна быть учреждена этапная линия. В этом случае главный комиссар-распорядитель должен будет организовать обеспечение продовольствием на линии и устроить склады… выделив для каждого этапа соответствующий округ и назначив ответственного за него комиссара.

Главный комиссар-распорядитель должен проинформировать об этом начальника штаба армии, у которого по необходимости он должен получить войска для обеспечения этой линии, а также необходимые полномочия для действия комиссаров в выделенных им округах.

Конвой с предметами довольствия и госпиталя также должны быть предметом его неустанной заботы. По мере того как войска будут занимать те или иные населенные пункты, он должен выяснить, какое количество повозок и тягловых животных можно раздобыть в этих пунктах. Он осуществит реквизиции, для которых должны быть получены соответствующие санкции, причем должно позаботиться о том, чтобы используемые повозки заменялись как можно чаще и чтобы они были возвращены в населенный пункт, где были взяты. Это позволит сохранить для края и для армии ресурсы, которые без подобной предосторожности разрушаются быстро и безвозвратно.

Комиссар, ответственный за парк экипажей, должен контролировать поведение обозных на марше, а также позаботиться о том, чтобы все транспортные средства и конская упряжь содержались в надлежащем состоянии, равным образом, как и лошади…

Наконец, хотя раздачи продовольствия должны быть организованы в любой обстановке, комиссары-распорядители должны удвоить энергию и позаботиться о том, чтобы раздачи были максимально регулярны при приближении крупных боев, которые, как известно, решают участь кампании. Это тот случай, когда рвение комиссаров должно быть проявлено в максимальной мере, и они должны стараться сделать все, чтобы оправдать возложенное на них доверие…»

Фундаментальная задача: учет военных расходов

Консулат разрешит проблему с коррупцией военных комиссаров 22 брюмера X года (13 ноября 1801 года). Для этого каждый военный комиссар должен был вести реестр на каждый финансовый год, в котором регистрировались бы подготовленные им отчёты и все операции, за которые он мог нести ответственность. Документы должны были быть датированы, подписаны и скреплены печатью.

Все документы должны были быть завизированы и подписаны военными комиссарами, которые имели печать с их именем.

В этих реестрах перечислялись бы понесённые расходы, и они должны были быть заверены комиссарами. Каждые десять дней комиссары должны были отправлять в министерство отчёты о ситуации с дубликатами подтверждающих документов, а также копии различным военным комиссарам дивизий.

Великий дефицит в империи: Продовольственная служба

Продовольственная служба подчиняется Министерству военной администрации. Эта служба подразделяется на три отдела: Продовольствие и хлеб, Продовольствие и мясо и Фураж; мы пока не можем говорить об интендантстве, поскольку нам нужно дождаться 1817 года.

Иконографическое изображение военных комиссаров очень скудное, и в серии «Martinet» представлен образец под номером 192 из этой важной серии (296 номеров, не считая вариантов). Эта впечатляющая коллекция была издана в Париже во времена Империи.

В 1806 году эти три службы были объединены в одну и образовали «Объединённые службы», но к сентябрю старая система вернулась.

В 1807 году была учреждена система «Главного управления продовольствия» под председательством государственного советника.

В 1808 году название было изменено на «Главное управление объединённого продовольственного снабжения» под председательством государственного советника Жана-Филибера Маре.

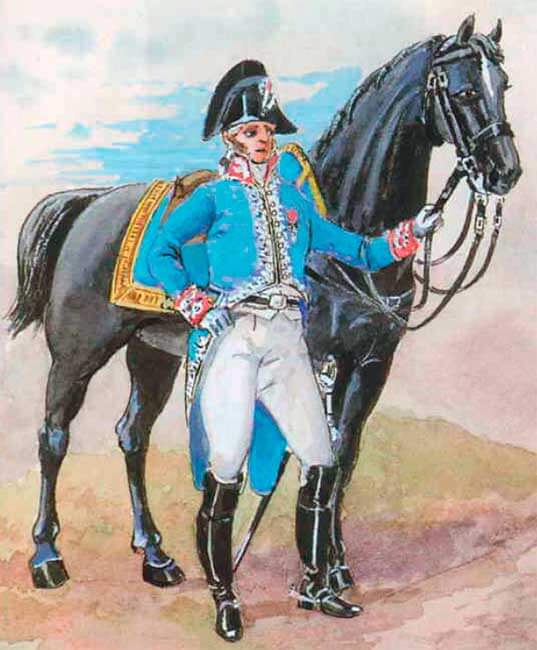

Это уставная полная форма для чиновников генеральского чина, установленная по регламенту 1803-1815 годов.

2: Военный комиссар.

Малая форма этого офицера отличается от полной небесно-голубым воротником и манжетами; брюки того же цвета. В данной реконструкции воспроизводены неуставные остроконечные манжеты оригинального мундира, хранящегося в Музее гусаров в Тарбе, Франция.

3: Младший инспектор по смотрам, около 1813-1814 годов.

Отметим, что в Императорской гвардии действовала отдельная система, установленная указом от 15 августа 1806 года. Система продовольствия действует через продовольственные режимы; транспорт до 1807 года обеспечивала компания Брейдт в Великой Армии и Гайд в Италии. В штабе каждого армейского корпуса, отвечающего за фураж, с одной стороны, и хлеб и мясо, с другой, есть начальник службы и служащие. На уровне каждой дивизии есть инспектор по продовольствию – хлебу, мясу, фуражу. Как видим, система очень сложная, и военные комиссары должны были следить за всем этим. Очень часто виновниками были подчиненные, но Император знал только тех, кто был у власти!

Униформа военных комиссаров

По форме одежды комиссары изначально отличались от буржуазии лишь тем, что с XVII века были вооружены эспантоном, и так продолжалось до 1746 года. 27 марта того же года министр д’Аржансон благосклонно отозвался на просьбу комиссаров, предоставив им единообразную форму: первым цветом был стально-серый с алой отделкой.

Инструкция от 20 сентября 1791 года ввела алый мундир с синей отделкой, который просуществовал недолго.

С 16 апреля 1793 года был принят мундир национального синего цвета с красной отделкой.

Но только с 16 июля 1800 года появился небесно-голубой мундир с красной отделкой, который был более точно кодифицирован в регламенте 1-го вандемьерского года XII (24 сентября 1803 года), принципы которого сохранялись до исчезновения военных комиссаров 29 июля 1817 года.

Униформа VIII года (1800 год)

- Указ от 9 плювиоза VIII года (29 января 1800 года) в своей статье XXVIII указывает униформу военных комиссаров:

«Униформа военных комиссаров будет такая же, как была им регламентирована ранее, за исключением красных отворотов фалд, которые удалены». - Указ 27 мессидора VIII года (16 июля 1800 года) предусматривает, что:

« ст.VII – Корпус военных комиссаров будет носить небесно-голубой китель, алые манжеты и воротник, белую куртку, бриджи…; пуговицы будут такие же, как установлены постановлением министра.

Главные военные комиссары будут носить двойную вышивку из белого шелка шириной два сантиметра на воротнике, манжетах и клапане кармана кителя.

У дивизионных офицеров на воротнике и манжетах двойная вышивка из белого шелка шириной два сантиметра, как у старших офицеров.

Рядовые комиссары, на воротнике и манжетах одна белая шелковая вышивка.

Помощники (adjoints) не будут носить вышивку.

Военный министр определит дизайн вышивки, приписываемой корпусу военных комиссаров. (…)

… военные комиссары могут также, когда они не при исполнении служебных обязанностей, носить в качестве малой униформы мундир национального синего цвета, но без тесьмы, ни вышивки, ни погон; они разместят там кнопки, которые им отведены регламентом министра».

Униформа военных комиссаров по Регламенту от 1 вандемьера XII года (24 сентября 1803 года).

Этот очень редкий предмет, хранящийся в музее Тарба, демонстрирует относительно простую униформу для человека, чьи функции, мягко говоря, важны.

У мундира нет характерного алого воротника и манжет, предусмотренных правилами 1-го Вандемьера XII года.

Спереди он застегивается на девять крупных пуговиц; баски того же цвета, что и фон одежды. Только воротник давал внешний признак «богатства» и предполагал, что владелец занимается важным делом.

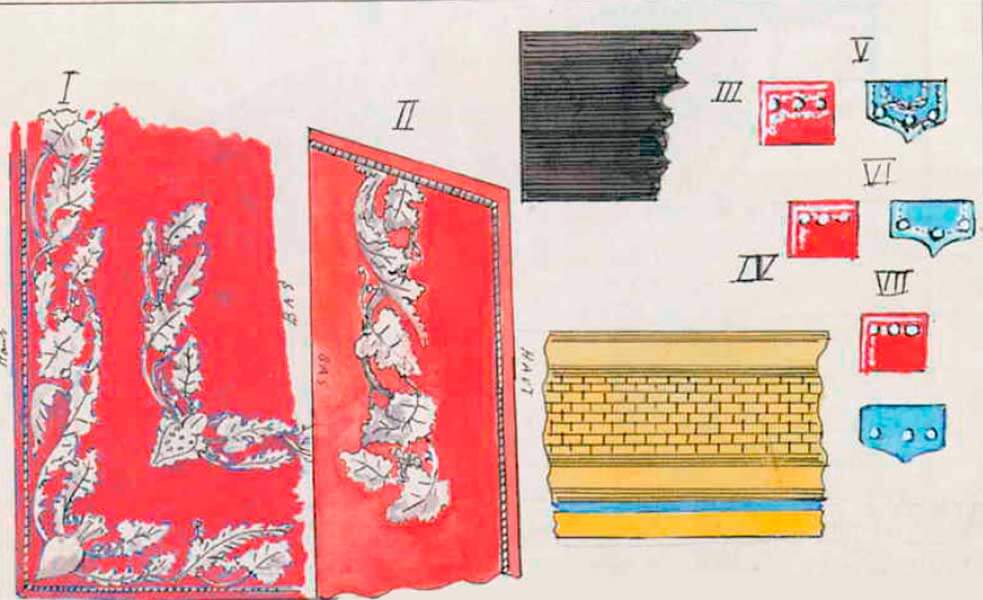

Вышивка на воротнике. В тексте говорится о виноградной лозе, хотя на самом деле речь идет скорее о виноградных гроздьях: десять или около того листьев аканта очень четко выделяются. Воротник также подчеркнут той же тесьмой, что и на лицевой стороне.

Вышивка на воротнике идет не по всему периметру (вид сзади).

Талия обозначена сзади вышивкой в виде листьев аканта и двумя большими пуговицами.

Отвороты украшены четырьмя маленькими орлами, вышитыми серебряной нитью.

Верхняя часть мундира имеет подкладку из неотбеленной ткани.

Манжеты заострены, того же цвета, что и спинка костюма, и отмечены серебряной тесьмой, которая выглядит как двойная тесьма. Только одна маленькая пуговица обозначает верхнюю часть планок, а еще одна расположена на внутренней стороне рукава.

Внизу — деталь орлов, украшающих отвороты. Эти маленькие, серебряные орлы, покоящиеся на молниях, олицетворяют власть императорского режима.

Глава 6. Униформа военных комиссаров:

«Ст. 1. Форма комиссаров вооруженных сил состоит из суконного мундира небесно-голубого цвета, белой суконной куртки и белых суконных бриджей.

Мундир полной формы имеет небесно-голубую подкладку, прямой и открытый воротник и манжеты из алого сукна; он прямого покроя, застегивается на груди и сужается по бокам бедер; высота воротника — 7-8 см; карманы трехконечные.

Этот мундир застегивается на девять больших серебряных пуговиц, с правой стороны, три на каждой манжете, три на каждом кармане, по одной на каждом бедре и две внизу складок. Всего 25 больших пуговиц. Пуговицы изготовлены из посеребренного металла с тиснением в виде пучка и двух рогов изобилия, соединенных дубовым венком; они должны соответствовать дизайну.

В центре — пучок с двумя рогами изобилия и дубовыми листьями. На мундире девять больших пуговиц спереди, две на спине с вышивкой и четыре маленькие пуговицы для обшивки.

Сзади полы без отворотов, с накладными карманами, отделанными белой тесьмой.

Куртка (veste) cшита из белой ткани с глубоким вырезом спереди, с рукавами и треугольными карманами. Застёгивается на дюжину маленьких пуговиц одинакового размера спереди и имеет по три маленьких пуговицы на каждом кармане.

Бриджи изготовлены из белой ткани, застегиваются спереди на небольшую застежку и деревянные пуговицы, обтянутые белой тканью.

Военные комиссары могут носить в малой форме мундир из той же ткани, покроя и формы, что и мундир полной формы, за исключением отложного воротника, манжет, застегивающихся снизу на два маленькие пуговицы, и так называемых скрытых карманов «субизе», находящиеся в складках пол мундира. При этом мундире носят небесно-голубые тканевые бриджи.

Воротник в мирное время белый, в военное — черный.

Простая шляпа отделана черной тесьмой из козьей шерсти шириной 6 см. Левое крыло, удерживаемое серебряной тесьмой шириной 18 мм, имеет большую пуговицу, национальную кокарду. Шляпа не имеет плюмажа, султана или перьев. Из рогов шляпы выходят серебряные кисточки, которые соответствуют кисточке сабельного ремешка.

В парадной форме носят сапоги для верховой езды, а для малой формы потребуются сапоги с отложными отворотами. Шпоры подвижные, посеребренные.

Двубортный редингот небесно-голубого сукна, застегивается спереди, с отложным воротником и карманами в складках спины. Пуговицы распределены следующим образом: по семь больших спереди, по две больших на каждой петлице кармана, по одной большой на каждом бедре, по две маленьких на каждой обтачке и по одной сверху, на каждом рукаве.

Пальто из небесно-голубой ткани имеет высокий воротник и круглую ротонду. Серебряная вышивка, практикуемая на воротнике и ротонде, не превышает по ширине 25 мм для всех рядов.

Перчатки белые.

Летом военные комиссары могут носить куртку и бриджи из белого сукна или нанкина.

В городской форме пряжки обуви выполнены из серебра.

Ст.2. Различие званий

Для всех военных комиссаров форма аналогична форме главного военного комиссара, за исключением вышивки. Вышивки выполнены в серебре и представляют собой ветку дуба, переплетенную с виноградными листьями и лозами, выполненными серебряной нитью без блесток.

Музей гусаров в Тарбе.

Все они шириной в один дюйм.

Главные военные комиссары (Ordonnateur en chef): двойной ряд тесьмы на воротнике, кармане и на манжетах, шириной 2 см.

Источник: Knôtel.

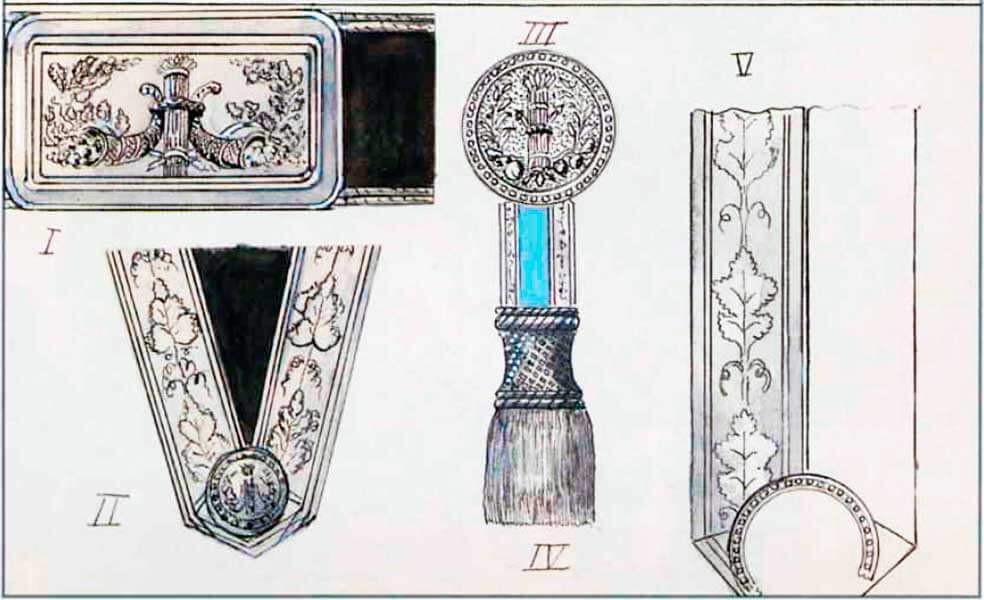

II – одинарная вышивка на воротнике помощников (половинного размера); вышивка шириной в один дюйм;

III — окантовка шляпы из черной козьей шерсти, шириной два дюйма;

IV – одинарная тесьма на клапане кармана и манжете, шириной два дюйма;

V – клапан кармана и манжет главного военного комиссара: двойная вышивка, шириной в один дюйм;

VI — манжет и карман дивизионного военного комиссара: вышивка в один дюйм;

VII — манжет и карман военного комиссара: вышивка на воротнике — один дюйм, на карманах вышивки нет.

На мундире малой формы и рединготе — двойная тесьма на воротнике и манжетах.

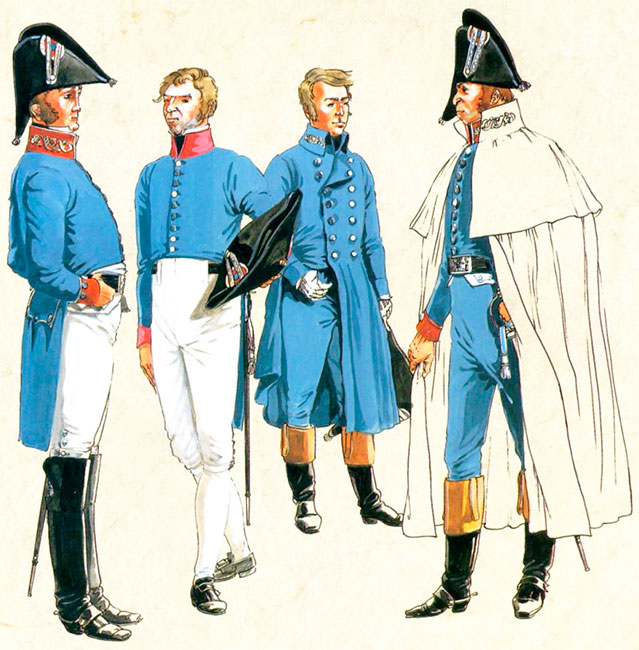

— полная форма;

— редингот;

— малая форма;

— манто.

Сабельный шнурок серебряный, с витой бахромой.

Дивизионные военные комиссары (Ordonnateur de division): полная форма имеет вышивку в один ряд на воротнике, манжетах и карманах; на передней части формы и в складках вышивки нет.

— редингот;

— малая форма (голубой воротник не по регламенту);

— полная форма.

На мундире малой формы и рединготе вышивка в один ряд на воротнике и манжетах.

Сабельный шнурок серебряный, с витой бахромой.

Обычные военные комиссары (Commissaire ordinaire): на мундире полной формы один ряд вышивки только на воротнике и манжетах; передние части, карманы и складки не вышиваются.

cлева направо:

— главный уполномоченный;

— комиссар в рединготе;

— комиссар в малой форме;

— комиссар в полной форме;

— помощник комиссара в полной форме.

На мундире малой формы и рединготе — один ряд вышивки на воротнике.

— малая форма (голубой воротник – не по регламенту);

— редингот;

— полная форма.

Шнурок серебряный, с бахромой из пряжи.

Помощники (Adjoint): только серебряная тесьма на воротнике. Тесьма шириной 35 мм.

— полная форма;

— реформированный комиссар;

— редингот;

— малая форма и манто.

Серебряный шнурок с бахромой и нитями украшен небесно-голубой шелковой каймой посередине шнура шириной в один сантиметр.

I – пряжка поясного ремня: ширина — 9 см, высота — 6,7 см;

II – ремешок для шляпы и большая пуговица. Ширина тесьмы: 18 мм;

III – серебряная пуговица: точный размер — один дюйм в диаметре;

IV – сабельный шнурок помощника военного комиссара в серебряной тесьме с небесно-голубой окантовкой посередине: на тесьме тот же рисунок, что и на шляпном ремне.

Реформированные комиссары (Commissaires réformés): мундир из сукна небесно-голубого цвета с малиновым бархатным воротником и отделкой. Никакой вышивки.

Ст.3. Оружие представляет собой французскую саблю: рукоять, гарда, фурнитура из посеребренного металла, черные ножны.

Пояс, шириной 6,2 см из черной кожи, окаймленной простой тесьмой, вышитой из серебра. Пряжка из посеребренной меди чеканная и с рисунком.

При полной форме ремень носится поверх куртки.

Пистолеты имеют бронзовую железную фурнитуру, за исключением казенной части ложи, которая будет из чистого серебра.

Ст.4. Снаряжение для лошадей

Седло французского стиля, из лакированной телячьей кожи: чехлы из небесно-голубой ткани.

Все кожаное снаряжение черное, включая уздечку. Круглые посеребренные бобышки, черные лакированные стремена.

Источник: Knôtel.

Его звание подтверждается двумя полосами серебряной вышивки на воротнике, манжетах, груди и клапанах карманов.

Чепраки окантованы золотой тесьмой шириной 6 см для старших офицеров, 5 см для дивизионных офицеров, 4,5 см для военных комиссаров и 3,5 см для помощников».

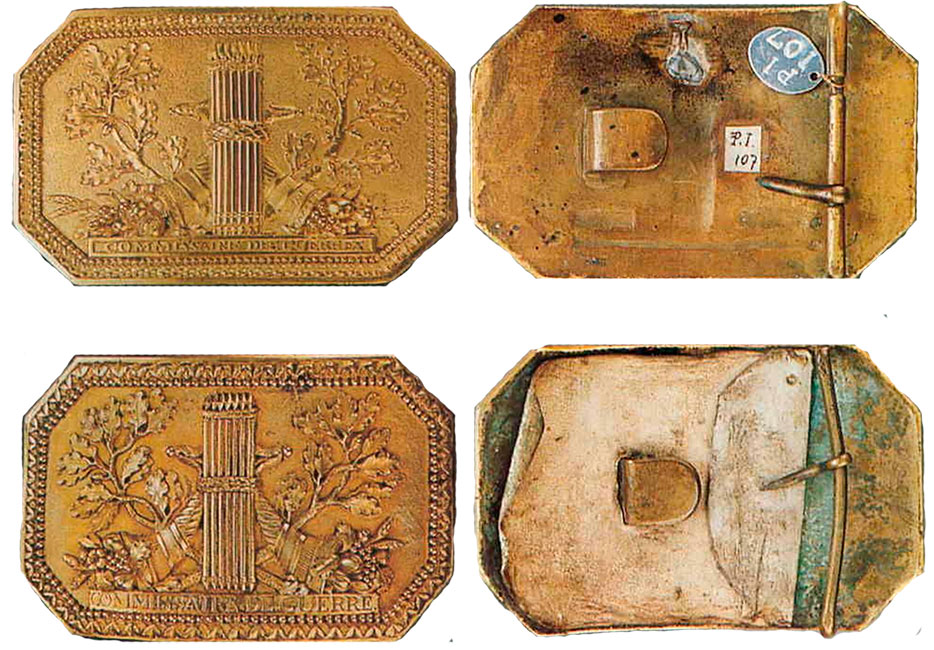

Поясная пряжка модели 1798 года

Первым постановлением, изданным во время Революции, было «Положение об униформах генералов и офицеров штабов армий Французской Республики 20 термидора VI года (7 августа 1798 года)». Текст о поясе и его пряжке для военных комиссаров очень краток:

«Черный пояс скреплен пряжкой из золота».

Таблички с гравировкой, сопровождающие этот нормативный текст, позволяют нам лучше понять это снаряжение.

Ремень и дужки выполнены из черной кожи, полностью расшитой серебряной нитью и дубовыми ветвями. Пряжка восьмиугольной формы, украшена в центре связкой ликторов с рогом изобилия и дубовой ветвью по бокам; внизу изображено основание с надписью «COMMISSAIRE DES GUERRES». Пряжка обрамлена декоративным молдингом.

Подлинные пряжки изготовлены из позолоченной латуни и полностью выгравированы.

Известны два варианта этой пряжки, они отличаются друг от друга лишь мелкими деталями пропорций орнамента и вариантом надписи.

На пряжках первого типа надпись отлита рельефно: «COMMISSAIRE DES GUERRES», а на втором типе надпись выгравирована: «COMMISSAIRE• DE• GUERRE».

— верхний ряд — первый тип с рельефной надписью — COMMISSAIRE DES GUERRES;

— нижний ряд — второй тип с выгравированной надписью «COMMISSAIRE• DE• GUERRE».

Источник: Собрание Музея Армии, номера Pi107 и 12 771.

Первый тип пряжек немного меньше второго:

— размеры первого типа составляют от 67 до 68 мм в высоту и от 110 до 111 мм в ширину при толщине металла 4 мм и весе примерно 122 грамма;

— второй тип имеет высоту 70 мм, ширину 114 мм (102 мм без учета кривизны) при толщине металла 4 мм и весе примерно 162 грамма.

Сзади приварены крючок и скоба с двумя бородками.