Первые управляемые полеты

Одновременно с покорением воздушного океана возникла мысль и о военном использовании воздушных шаров. В прессе стали появляться публикации, в которых аэростаты предлагалось использовать в боевых действиях против врагов. Вот отрывок из переписки «Парижской газеты»:

«…что эта не особенно дорогая машина может оказать значительные услуги армии, позволяя обнаруживать позиции, маневры и передвижения неприятельских войск, и сообщать об этом своим отрядам при помощи сигналов, …что с некоторыми предосторожностями его можно использовать для этой цели и на море».

Впервые управляемый полет на воздушном шаре совершил молодой физик Пилатр де Розье.

Война Конвента с Европейской коалицией стала причиной ослабления интереса к воздухоплаванию и к разработке более совершенных аэростатов и воздушных шаров. Из-за ряда неудачных попыток разрешить проблему управления воздушными аппаратами, наступило всеобщее разочарование в аэронавтике в целом.

Однако идея военного применения дирижаблей осталась неизменной. Проблема была лишь в осуществлении задуманного. Известный якобинский деятель Марат писал:

«Воздушный шар достаточной величины… был бы превосходным средством сообщения между двумя армиями… средством сообщения, сочетающим верность тайны и быстроту молний… с тем преимуществом, что оно никогда не прерывалось бы».

Осенью 1793 года на юге Франции был подавлен жирондистский мятеж, в том числе было разгромлено восстание в Вандейской провинции. Здесь впервые для связи был применен аэростат, но его использование не оправдало ожиданий. Несмотря на это, работы по созданию более совершенных аппаратов и их военному использованию продолжались.

Для победы над врагами якобинское правительство мобилизовало все ресурсы, весь умственный потенциал страны. Конвент обязал ученых молодой республики оказывать посильную помощь в организации военного производства, в разработке и создании новых видов вооружения.

Создание воздухоплавательной роты

Искренний патриот Франции, инженер-физик Гитон де Морво предложил правительству создать «летающие командные пункты», наблюдательные посты, способные во время сражения с максимальным эффектом использовать визуальное наблюдение за передвижением неприятеля и для корректировки артиллерийского огня по противнику.

Аэростат с наблюдателями, помещенными в гондолу или корзину воздушного шара, поднятый ввысь, крепился к земле длинными канатами. Канаты также могли крепиться к фургону или повозке, что позволяло сделать воздушный аппарат мобильным.

Предложенный де Морво проект аэростата вызвал большой интерес Комитета Общественного спасения, который назначил испытательную комиссию. Этой комиссии было предписано рассмотреть возможность практического использования аэростата в военных целях.

Комиссия одобрила проект, запретив, однако, использование дефицитной серной кислоты для получения водорода.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулись ученые, первый 10-метровый аэростат объёмом 523 кубических метра безукоризненно осуществил 29 марта 1794 года серию подъемов на испытательной комиссии.

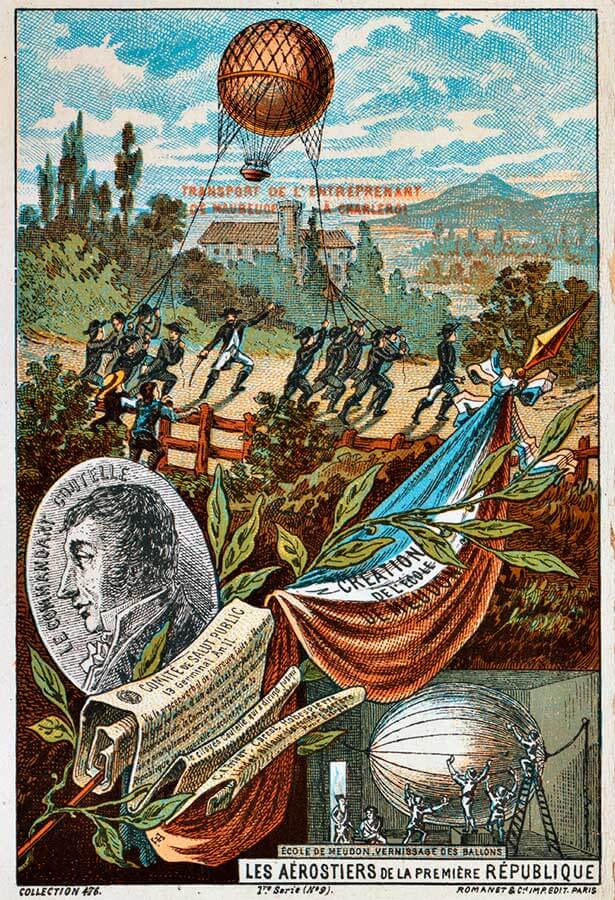

2 апреля 1794 года декретом Конвента была сформирована 1-я воздухоплавательная рота (военных аэростьеров), под командованием капитана Кутеля, известного физика.

В состав роты вошли: капитан, лейтенант, су-лейтенант, квартирмейстер, 4 унтер-офицера и 24 солдата. Интересно, что рота почти целиком состояла из добровольцев-парижан разных сословий.

Этим же декретом была создана Школа экспериментальной аэронавтики, директором которой был назначен химик Контэ.

Здание школы располагалось в Медоне близ Парижа в старом замке, территория которого круглосуточно охранялась караулом, имевшем приказ в случае необходимости открывать огонь на поражение. Обслуживающий персонал аэростата находился в замке на казарменном положении. Меры строжайшей секретности соблюдались во всем, дабы пресечь возможные попытки шпионажа и саботажа.

Каждый опыт с аэростатом производился в присутствии представителя Бюро по чрезвычайному производству оружия. По результатам запусков бюро представило в Комитет Общественного спасения рапорты о проделанной работе и о функционировании 1-й воздухоплавательной роты. Документы подытоживали результаты проведенных работ с первым военным аэростатом, названным «L’Entreprenant» («Предприимчивый») и рассматривали его как полностью готовый для востребованния действующей армией.

Воздухоплаватели в боевой обстановке в крепости Мобеж

Вскоре Кутель получил предписание Комитета отправиться в Бельгию, где Самбро-Маасская армия под командованием генерал-аншефа Журдана вела упорные бои с австрийцами. Кутель привез генералу рекомендательное письмо, в котором Журдану предлагалось испытать привязной аэростат на театре военных действий и дать объективную оценку целесообразности использования его в действующей армии.

Журдан, ознакомившись с документом в целом, положительно отозвался о новом виде оружия, дав при этом предварительное согласие на пробный подъем аэростата в своей армии. Но, ввиду предполагаемого неприятельского контрнаступления, отложил запуск аэростата «до лучших времен».

Кутель, вернувшийся в Париж и вдохновленный отзывом генерала, представил Комитету Общественного спасения доклад о необходимости скорейшего использования «воздушного разведчика» на благо нации.

Незамедлительно последовал приказ Комитета о направлении 1-й воздухоплавательной роты в осажденный Мобеж.

Кутель приступил к подготовке обоза, который должен был доставить груз в Мобежскую крепость. Несмотря на наличие тяжелых чугунных реторт, газоотводных труб и иных громоздких деталей, обоз получился мобильным, что позволило военным воздухоплавателям следовать вместе с армией в любом направлении.

В назначенный день личный состав и колонна повозок выступили из Медона. Так как тяжелогруженный обоз двигался медленно, было решено роте двигаться в пункт назначения форсированным маршем, ожидая там подвоза имущества.

Крепость Мобеж была окружена австрийскими войсками и подвергалась интенсивному обстрелу. Тем не менее, одна из сторон была деблокирована, что позволило воздухоплавательной роте беспрепятственно проникнуть в цитадель.

Воздухоплавателям были отведены помещения в здании старого коллежа, но в первую же ночь солдатам, сержантам и офицерам пришлось спасаться в реке от полчищ клопов, населявших старое здание.

Пока ждали прибытия в Мобеж обоза, который задерживался в пути, «представитель народа» Гитон де Морво решил организовать самостоятельную вылазку на неприятеля. Напрасно генерал Фавро, комендант крепости, уговаривал его отказаться от этой ненужной затеи, поскольку недалеко находилась французская армия с целью деблокады Мобежа. Неутомимый инженер-физик настоял на том, что личный состав роты на время вылазки присоединили к саперам инженерных войск с задачей разрушить в непосредственной близости от стен крепости несколько домов, из которых противник вел огонь.

Эта непродуманная акция обошлась французам почти в 500 человек, выбывших из строя. Из них двое убитых были из состава 1-й воздухоплавательной роты.

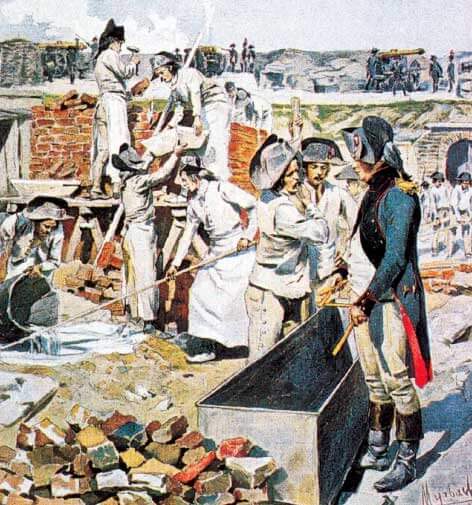

Тем временем, обоз с оборудованием прибыл в Мобеж, и общее руководство взял на себя капитан Кутель. Французским «покорителям небес» пришлось осваивать профессии каменщиков, плотников, слесарей и пильщиков, причем все работы проводились под непрерывным огнем австрийских батарей.

Рисунок Мирбаха, «Военные приключения 1792-1809», коллекция A. Pigeard.

В первую очередь следовало построить печь, благодаря которой аэростат получал газовую смесь. Кутелю понадобилось 50 часов, чтобы наполнить оболочку «Предприимчивого» емкостью 400 м3.

Наконец все препятствия были преодолены, и аэростат был готов к использованию. Он легко поднимал двух человек и около 60 кг балласта (полотняные или холщевые мешки с землей или песком, которые опустошали по мере того, как шар терял подъемную силу).

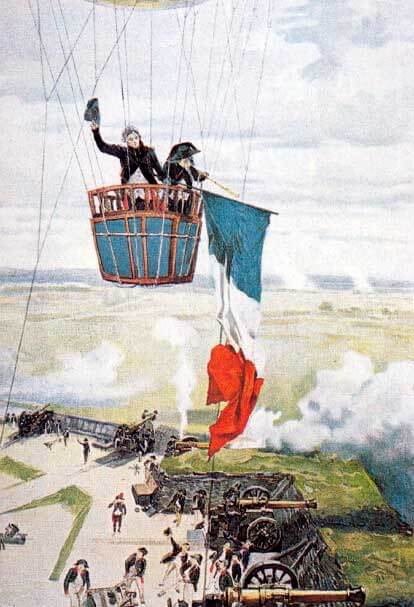

Первый подъем аэростата происходил при радостных криках гарнизона и салюте французских батарей. В гондоле воздушного шара находились капитан Кутель и инженерный офицер — представитель генерального штаба. Последний по итогам полета составил рапорт командованию, в котором доказывал полезность использования аэростатов для наблюдения. Перемещение неприятельских войск, расположение батарей, количество палаток в лагере и многое другое — все было видно как на ладони парящему в воздухе наблюдателю, снабженному подзорной трубой.

(Частная коллекция)

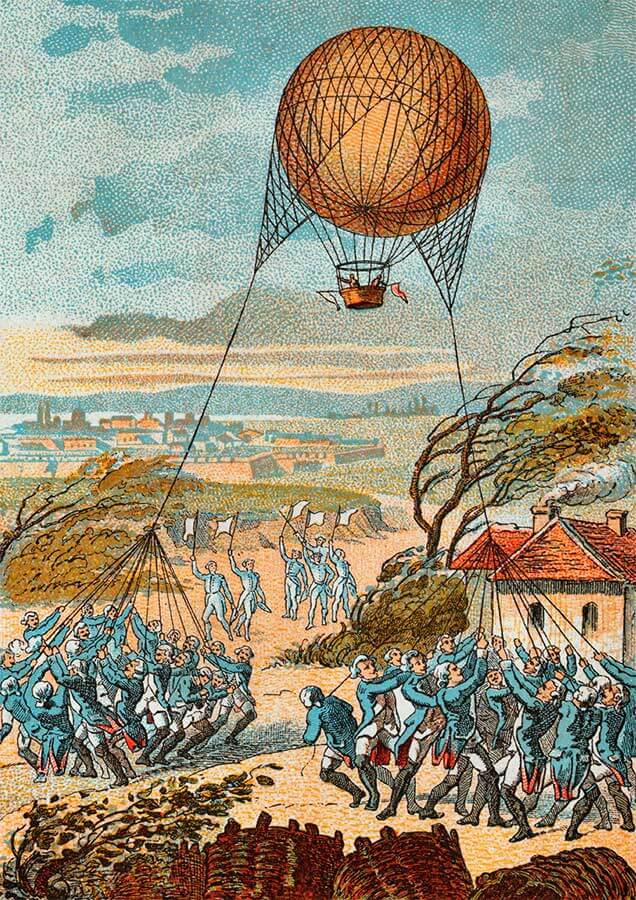

Для поднятия и удержания аэростата в воздухе необходимо было задействовать 30 человек, в холодную погоду их количество возрастало до 40. Высота подъема достигала 400 метров.

По приказу Журдана Кутель два раза в день поднимался на аэростате и проводил рекогносцировку австрийских позиций. Горизонтальное перемещение, а также спуск проводились прислугой по сигналам, подаваемых из корзины с помощью флагов.

В австрийском лагере это новое, доселе невиданное зрелище произвело угнетающий эффект. Австрийские солдаты были уверены в том, что осажденным французам помогает нечистая сила, и их моральный дух резко упал. Австрийцы не знали, как укрыться от воздушного шпиона и, крестясь, прятались за деревьями.

Командование австрийской армии решило, во что бы то ни стало, уничтожить воздушный шар. Заметив постоянное место подъема шара, они открыли огонь из заранее передвинутых двух 4-х фунтовых орудий в момент отрыва шара от земли. Однако, несмотря на то, что ядра пролетали рядом с аппаратом, период времени на прицеливание и выстрел у австрийских артиллеристов был слишком мал и орудия были возвращены на прежние позиции.

Развивая теорию и практику использования воздушных шаров в военном деле, Кутель реализовал подачу в вечернее и ночное время световых сигналов с аэростата с помощью фонарей. Отныне свод световых сигналов стал использоваться практически при всех полетах аэростатов.

Создание 2-й воздухоплавательной роты

Комитет Общественного спасения постоянно получал донесения о пользе, приносимой воздушным шаром на театре военных действий. Исходя из этого, Комитет постановил организовать 23 июня 1794 года 2-ю воздухоплавательную роту увеличенного штата для «работ по созданию и обслуживанию аэростатов, а также для решения любых задач воздухоплавательной службы». Ее командиром стал Контэ.

1-я рота находилась в составе Самбро-Маасской армии генерала Журдана, а 2-ю прикомандировали к Рейнской армии генерала Пишегрю.

Создание новых воздушных шаров

Окрыленный первыми победами французской армии и успехами воздухоплавателей капитан Кутель разрабатывал новые виды и формы воздушных шаров. Он пытался построить аэростат цилиндрической формы «Le Martial» («Бравый»), который, к сожалению, не оправдал его надежд. Кутель вернулся к первоначальной форме воздушного аппарата, чьи великолепные качества на примере «Предприимчивого» были уже продемонстрированы в осажденном Мобеже.

Настойчивость и упорство, с которыми он работал, вознаградили его целой серией новых аэростатов: «Le Celeste» («Небесный»), «L’Hercule» («Геркулес»), «L’Intrepide» («Неустрашимый»), «Le Veteran» («Ветеран»), «Le Precurhur » («Предвестник»), «Le Svelte» («Стройный»), «Telemaque» («Телемак»).

Рисунок Мирбаха, «Военные приключения 1792-1809», коллекция A. Pigeard.

Основная часть новых аэростатов отправилась со 2-й ротой воздухоплавателей в Рейнскую армию и приняла участие в осадах Майнца, Рейхштадта, Штутгарта и Аугсбурга.

Осада Шалеруа

Тем временем генерал Журдан готовился осадить Шарлеруа, чтобы открыть дорогу на Брюссель. Кутелю предстояло преодолеть около 20 км с наполненным шаром, чтобы у Шарлеруа соединиться с основными силами французской армии. Переход обещал быть нелегким и рискованным. Требовалось провести аэростат по крепости Мобеж, подняв наполненный и рвущийся ввысь шар едва ли на 10 м, дабы не быть замеченным неприятелем. Затем надлежало выйти из крепости, окруженной линией укреплений и рвов с трех сторон и охраняемой значительными силами противника.

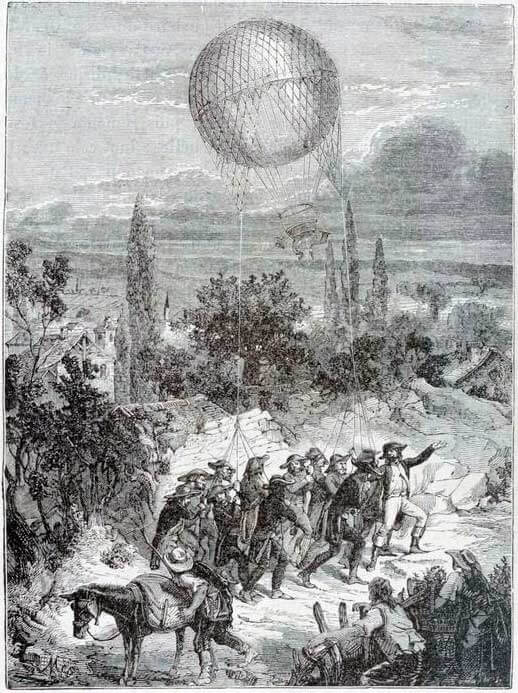

Кутель шел на огромный риск, сознавая, что невозможно было скрыть от людских глаз круглую машину, имевшую 10 м в диаметре. И, тем не менее, им была проделана большая подготовительная работа. Уже через сутки после получения приказа все было готово. Наполненный аэростат покрывала сетчатая полусфера, от нее отходили 16 веревок-растяжек, которые удерживали солдаты.

В 2 часа ночи рота воздухоплавателей вместе с аэростатом отправились в путь. Применяя лестницы для преодоления стен, обходя непреодолимые препятствия и сменяя уставших, солдаты и офицеры в полной тишине пересекли все три линии укреплений.

Перед рассветом колонна с шаром вышла на Намюрскую дорогу. Но здесь случилось непредвиденное. Вдоль дороги тянулись ряды яблонь, и неожиданно поднявшийся ветер мог бросить аэростат с его хрупким покрытием на острые ветви деревьев. Поэтому, чтобы не рисковать, колонне пришлось свернуть с дороги на поле.

Источник: «Les merveilles de la science — Aérostation; Aviation» 1911.

Стоял конец июня, жара становилась все более нестерпимой и удушливой. Проселочные дороги, по которым несли свою ношу воздухоплаватели, были покрыты угольной пылью. Обнаженные до пояса и покрытые с головы до ног грязью и пылью солдаты тянули шар из последних сил. Будто нарочно налетел свежий ветер, еще больше усложнив транспортировку воздушного шара. Появление роты в населенном пункте вызывало паническое бегство местных жителей. При виде «воздушного монстра» и черных полуголых существ, его сопровождавших, крестьяне с криками разбегались в разные стороны, крестясь и прячась в погребах и сараях.

Бронза, диаметр 6,9 см.

Palais des Beaux-Arts (Charleroi) Institution: Musée Carnavalet.

Все же, преодолев требуемое расстояние за 15 часов, колонна прибыла в конечный пункт.

Но Журдану не пришлось брать Шарлеруа штурмом: гарнизон крепости сдался.

Битва при Флерюсе

Утром 26 июня 1794 года адъютант привез Кутелю приказ выдвинуться с ротой и аэростатом к плато близ Флерюса, где находился командный пункт республиканской армии, что и было исполнено.

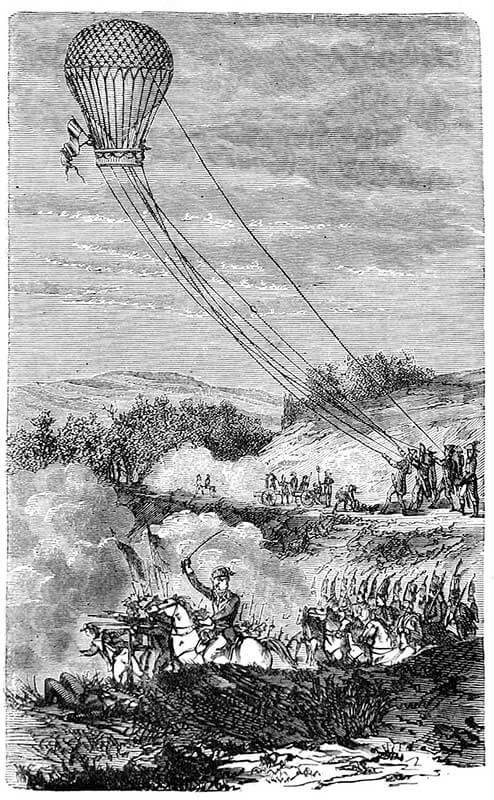

Шар был проверен, наполнен газом и готов к подъему. Вскоре прибыли генерал Журдан и комиссар Конвента, «представитель народа» Сен-Жюст. Дивизионному генералу Морло и капитану Кутелю поручили подняться на аэростате для наблюдения за ходом начавшегося сражения. Хорошая видимость позволяла отчетливо видеть картину боя.

Источник: Marion «Wonderful Ballon Ascents».

Аэронавты наблюдали, как эпизодические стычки республиканской армии с австрийскими войсками постепенно переросли в большое сражение; были замечены и скрытые передвижения австрийских резервов. К полудню сообщения наблюдателей с шара участились, так как накал сражения возрастал. Записки помещались в мешки с балластом, о сбрасывании которых сообщалось сигналами. На земле мешки незамедлительно доставляли одному из офицеров-воздухоплавателей, который вручал их генералу Журдану.

Кутель неоднократно менял местоположение аэростата с помощью 64 солдат, которые удерживали и перемещали шар, несмотря на сильный ветер.

Не прошло и двух часов, как стало ясно, что австрийская армия пришла в замешательство. В сражении наступил перелом и отступление австрийских войск переросло в панику. Видя это, Кутель и Морло подавали сигналы, махая шляпами и триколором.

Художник Жан-Батист Мозес.

Во французский лагерь стали поступать первые пленные, которых с каждым часом становилось все больше. Солдаты армии принца Кобургского с удивлением и недоверием глядели на огромную машину с двумя смельчаками, которая держалась в небе как бы сама по себе (канаты были практически незаметны).

Противоречия между Журданом и Кутелем

Участие аэростата в деблокаде Мобежа, капитуляции голландского гарнизона в Шарлеруа, а также в победе республиканской армии при Флерюсе стало первым серьезным экзаменом для военного воздухоплавания. К сожалению, выигрыш на поле боя омрачился амбициями генерала Журдан, который, ранее восхищаясь новоизобретенным оружием и сравнивая его по эффективности с армией в 50 000 человек, теперь крайне негативно отзывался о военной аэронавтике. Причиной этого было нежелание полководца делить лавры победителя с кем-либо. На этой почве возникли конфликты между Журданом и Кутелем.

Непосредственный участник сражения барон Селль де Бошан в своих мемуарах писал:

«День таким образом стал нашим: мы возвращались… умирающими от голода и от усталости: шар оставался в воздухе десять часов подряд, не претендуя на то, что победой в сражении мы были обязаны ему — это было бы глупо — тем не менее нельзя отрицать, что его материальное и моральное воздействие содействовало успеху.

Мы точно удостоверились, что вид этой великолепной импровизированной башни посреди равнины, где ничто не мешало наблюдению, подломил в какой-то мере дух иностранных солдат, никогда не видевших ничего подобного…».

После сражения под Флерюсом воздухоплаватели вместе с армией двинулись к Мангейму, проводя с помощью аэростата ежедневные рекогносцировки.

У Намюра один из солдат случайно выпустил из рук веревку, шар ударился о дерево, и его оболочка лопнула сверху донизу. Вслед за первой неудачей последовала другая: при переходе в Брюссель ветер разорвал нижнюю часть шара. Все же, с большим трудом, Кутелю и его солдатам удалось ликвидировать все повреждения.

Наконец рота прибыла к Майнцу, где генерал Лефевр стоял уже 11 месяцев. Аэростат был подготовлен и поднят на разведку сил противника. Когда шар взлетел над стенами осажденной крепости, генералы австрийского гарнизона, наслышанные о новом изобретении, но ранее не видевшие его, воспользовавшись временным перемирием, удовлетворили свое любопытство. Им было позволено наблюдать за шаром, стоя рядом с солдатами, державшими привязные канаты аэростата.

Кутель, находящийся в гондоле воздушного аппарата, в течение часа демонстрировал зрителям возможности и боевые качества аэростата. Находясь на расстоянии пушечного выстрела от крепости, он сообщал австрийцам количество орудий в цитадели, расположение гарнизона и многое другое, что было скрыто от глаз республиканской армии. Здесь, как и у Флерюса, воздушный шар произвел на австрийцев большое впечатление.

За долгое время, проведенное на полях сражений и в бесконечных переходах, потрепанный от ветра и дождя аэростат нуждался в капитальном ремонте. Кутель, проводил часы у воздушного шара, латая и обновляя ветхие места его оболочки.

Воздухоплаватели в Мангейме

Наступившая зима принесла мало радости. Казалось, войне не будет конца. Наравне со всеми страдали и солдаты воздухоплавательной роты. Наконец-то армия достигла Мангейма, и они расположились в его окрестностях.

Чтобы не вносить аэростат в город с его узкими и кривыми улочками, решено было оставить его у крепостных стен, огородив частоколом и выставив пост.

Поздно вечером Кутель и один из его офицеров расположились в своей палатке и решали служебные вопросы. Внезапно раздался сильный взрыв, послышалась выстрелы и крики. Прибежавшие на шум солдаты обнаружили раненого часового около аэростата, оболочка которого была покрыта множеством пробоин. Бомба, повредившая шар и ранившая часового, была нашпигована пулями и маленькими гвоздиками.

Поиски виновных не дали положительных результатов, так как ночное время, близость реки и хорошее знание местности позволило налетчикам бесследно исчезнуть. Поврежденный аппарат освободили от остатков газа и подвергли второму капитальному ремонту.

Воздухоплаватели при осаде Страсбурга

Следующая крепость, которую надлежало отвоевать у неприятеля, был Страсбург. По прибытии на место капитан Кутель был срочно отозван в Париж и переедал командование 1-й воздухоплавательной ротой первому лейтенанту Делонуа, ставшему впоследствии капитаном. Селль де Бошан, автор уникальных дневников с воспоминаниями о военных аэростатах, занял место первого лейтенанта.

Самбро-Маасская армия, в составе которой сражалась 1-я рота, также сменила свое высшее руководство. Место Журдана занял генерал Ош, который изначально был очень недоброжелательно настроен к военной аэронавтике в целом и к присутствию воздухоплавательной роты во вверенных ему войсках, в частности. Поданный им рапорт о расформировании роты военных воздухоплавателей не был одобрен Комитетом Общественного спасения.

Воздухоплаватели в австрийском плену

Во время осады австрийцами Вюрцбурга, вероятно к радости генерала Оша, вся воздухоплавательная рота вместе со своим аэростатом и всем имуществом попала в плен. Австрийцы не сумели воспользоваться аэростатом по назначению, и им пришлось довольствоваться им как трофеем, который был доставлен в Вену.

Лишь в 1797 году, после подписания Кампо-Формийского мирного договора, пленные воздухоплаватели вернулись во Францию.

2-я воздухоплавательная рота под командованием капитана Ломона находилась в это время на Дунайском театре военных действий, проведя целый ряд удачных разведывательных подъемов. Затем последовал приказ отступать. Солдаты выпустили из шаров газ, уложили имущество на фургоны и последовали вместе с отступающей армией.

Последний раз воздушные шары видели в Италии при осаде Мантуи. Что это была за рота, и кто ею командовал, в настоящий момент, к сожалению, неизвестно.

Египетский поход

После подписания Кампо-Формийского мира стало очевидно, что главным врагом Франции является Великобритания. Напасть на метрополию не представлялось возможным и Бонапарт убеждал Директорию дать ему флот и армию для завоевания британской колонии Египта. В свою очередь и Директория была рада отправить Бонапарта подальше от Франции так как его популярность все время росла.

Пока Бонапарт готовил свою Восточную армию к экспедиции в Египет, капитан Кутель, жадный до разного рода приключений, попросил включить в состав армии роту воздухоплавателей. Было решено, что в Африку отправится 2-я рота с одним аэростатом, но, вследствие ошибки, уехала 1-я рота. Аэронавтов прикомандировали к инженерному корпусу, которым командовал Каффарелли дю Фальга.

Наполеон вступил на борт «Орьяна» — 120-пушечного корабля, одного из лучших в своем классе. В его трюмах и на палубе под парусиной находилась упакованная в контейнер оболочка шара и остальные части аэростатного обоза.

Для сохранения миссии в секрете, распространялось мнение о предстоящей высадке на Британские острова, вследствие чего армия называлась Английской.

19 мая 1798 года корабли вышли из Тулона, и только в открытом море солдаты узнали, что направляются в Египет, и армия, соответственно, будет называться Восточной.

Флот благополучно прибыл к берегам Африки и начал разгрузку недалеко от Александрии. Выгрузив основную часть Восточной армии, адмирал Брюэ отвел флот в Абукирский залив, нарушив приказ Наполеона скрыть флот у острова Корфу, где он находился бы под защитой береговых батарей.

Восточная армия под командованием Бонапарта в тот же день выступила в поход.

1-я воздухоплавательная рота не смогла выступить вместе со всеми, так как в течение дня на берег не было выгружено все имущество. Все остальное готовилось к выгрузке на следующий день.

Но 1 августа 1798 года стал для французского флота «черным днем». Появившаяся в этот день эскадра адмирала Нельсона расстроила все планы и надежды Наполеона. Заперев флот Брюэ в Абукирском заливе, английская эскадра приступила к его уничтожению. Французские моряки сражались стойко и мужественно, но фортуна была на стороне их противников. В этом бою погибли адмирал Брюэ и контр-адмирал Каза-Бьянка, а французский флот был разгромлен. Отправив на дно Абукирского залива «Орьян», Нельсон уничтожил основную часть оборудования воздухоплавателей, в том числе и саму оболочку шара.

Аэронавтам пришлось догонять ушедшую вперед армию Бонапарта. Прибыв к месту дислокации, они активно включились в повседневную жизнь. По чертежам и проектам Контэ аэронавты строили хлебопекарни, больницы, водяные и ветряные мельницы, очистительные станции для вод Нила, лицеи для местного населения. Занимались чеканкой монет, производством инструментов и подзорных труб, а также принимали участие в строительстве порохового завода, пушечно-литейной и ружейной фабрик.

В это же время они начали строить новый аэростат и из подручных материалов сооружать печи и иное оборудование. Оболочка аэростата делалась из нескольких слоев проклеенной бумаги. Работы по созданию аэростата велись ускоренными темпами, чтобы успеть закончить его к 22 сентября 1798 года, к юбилею Республики.

В назначенный день Бонапарт торжественно открыл праздник. После его речи канаты, державшие шар, были перерезаны, и аэростат, величественно поднявшись, исчез в пустыне. Место, где он опустился, осталось неизвестным.

Состоявшийся праздник был единственным за всю Египетскую кампанию. Отношения местных жителей с экспедиционным корпусом стали заметно ухудшаться. Вспыхивали мятежи, которые Бонапарту приходилось подавлять жестким образом. Аэронавты вместе с солдатами инженерных войск возводили фортификационные сооружения и несли караульную службу.

В августе 1799 года Бонапарт покинул Восточную армию, передав командование генералу Клеберу, умному военачальнику, пользовавшемуся доверием и популярностью, как среди солдат, так и среди местных жителей.

Незадолго до своего отъезда, 11 июля 1799 года Бонапарт провел инспекционную проверку личного состава Восточной армии. Воздухоплаватели были представлены следующим образом: шеф бригады — полковник Контэ, шеф батальона Кутель, капитан Ломон, лейтенант Плазане, квартирмейстер, старший сержант, сержант, фурьер, 2 капрала, 20 аэронавтов, 1 барабанщик.

В следующем году в роте аэронавтов произошел ряд повышений и в звании и в должности.

8 февраля 1800 года приказом по Восточной армии командир батальона Кутель был повышен в должности до командира бригады. С уходом полковника Контэ из роты воздухоплавателей, в связи с повышением в должности, звания и должности старших офицеров соответственно росли по восходящей. Капитан Ломон стал командиром батальона и первым заместителем Кутеля. Лейтенант Плазане получил звание капитана.

Но состояние Восточной армии постоянно ухудшалось. От руки наемного убийцы погиб Клебер. День ото дня, несмотря на капитуляцию Каира, положение армии становилось все более сложным: различные заболевания, всеобщая депрессия, сложность снабжения привели к тому, что 25 июня 1801 года генерал Бельяр (новый командующий) подписал договор о капитуляции. Англичане позволили французам уйти с оружием и развернутыми знаменами и за свой счет перевезли их во Францию.

10 июля при эвакуации из Каира численность Восточной армии была определена в 13 000 человек. В числе прочих Каир покинули и остатки воздухоплавательной роты. 23 человека, что дает основания предполагать, что в Египетской кампании рота потеряла более половины своего состава. На корабль, идущий в Марсель, взошли: шеф батальона Ломон, капитан Плазане, старший сержант Ковен, сержант Донно, фурьер Луазель, капралы Кардон, Гишар и Виже, 14 солдат и барабанщик.

Командиры бригады полковники Контэ и Кутель еще раньше были переведены в распоряжение генерала Бельяра, сдав командование Ломону и Плазане.

По прибытии во Францию остатки воздухоплавательной роты были помещены в Марсельский лазарет на карантин.

28 ноября было получено известие о том, что военный министр Бертье декретом от 17 ноября 1801 года расформировал 1-ю воздухоплавательную роту и закрыл Школу экспериментальной аэронавтики.

2-я воздухоплавательная рота все это время находилась в Страсбурге, где и была расформирована 28 января 1799 года.

Больше военные воздухоплаватели не появлялись во Франции до 1870 года.

Униформа воздухоплавателей

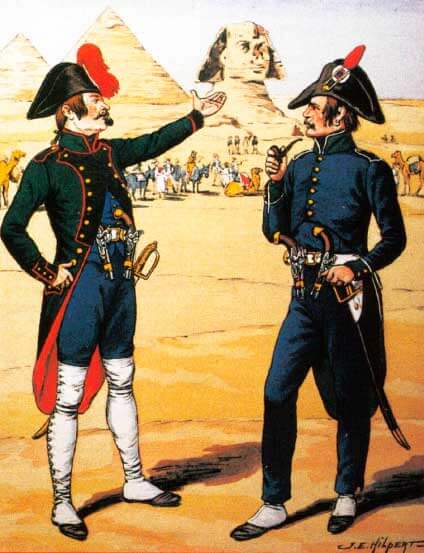

Статья капитана Стиота «Предки военной аэронавтики» иллюстрирована двумя цветными рисунками Гильперта: Compagnies d’aérostiers 1794 и Soldats de la compagnie des aérostiers en Égypte (Солдаты роты воздухоплавателей в Египте).

Описание униформы военных воздухоплавателей практически не встречается в официальных источниках. Однако на основании различных документов: распоряжений, рапортов и воспоминаний, все же можно более-менее точно восстановить внешний вид аэронавтов.

В 1794 году, одновременно с созданием 1-й воздухоплавательной роты, Комитетом Общественного спасения была установлена их униформа, снаряжение и вооружение.

1. Полковник Контэ в униформе сотрудника Института Египтологии, 1800 год.

Известный химик, директор школы аэронавтики, внесший немалый вклад в развитие этой новой науки, полковник Контэ носит очень скромную униформу.

Треугольная фетровая шляпа отделана черным шелковым галуном и спереди украшена трехцветной шелковой кокардой и золотой петлицей с позолоченной пуговицей. Символика, изображенная на пуговицах воздухоплавателей, соответствует их названию: в корзине привязного аэростата показаны два человека, подающие сигналы флажками. Полковник носит двубортный длиннополый мундир из темно-синего сукна лучшего качества, стояче-отложной воротник и высокие круглые обшлага которого изготовлены из черного бархата и отделаны по краям золотым шитьем особого рисунка.

Под мундиром виден белый двубортный жилет со стояче-отложным воротником и обтяжными пуговицами.

Узкие длинные панталоны из палевого сукна заправлены в высокие «гессенские» сапоги из черненой лакированной кожи с небольшими позолоченными шпорами.

Офицер вооружен восточной саблей, привезенной в качестве трофея из Египта.

Стандартная кожаная портупея также заменена восточным образцом из малиновых шелковых шнуров.

Этот известный физик возглавил 1-ю воздухоплавательную роту, сформированную декретом Конвента 29 марта 1794 года, вместе с которой участвовал в Египетской кампании.

Разработанная в 1799 году новая офицерская форма совпадала с солдатской (описанной ниже) лишь по цвету.

Офицеры-воздухоплаватели не носили каски и куртки, отдавая предпочтение шляпам и сюртукам.

Фетровая шляпа Кутеля аналогична головному убору полковника Контэ и отличается только наличием красного помпона-морковки.

Несмотря на жаркий климат, длиннополый однобортный сюртук сшит из темно-синего плотного сукна и отделан деталями зеленого и белого цветов. Пуговицы с символикой военных воздухоплавателей и капитанские эполеты — золотые.

Под мундир надет однобортный жилет и узкие панталоны из беленого полотна; сапоги капитана аналогичны описанным выше.

Офицер вооружен шпагой на поясной портупее из черненой кожи с золотой отделкой.

В начале Египетской кампании солдат носит треугольную фетровую шляпу с петлицей и кокардой, закрытой алым ниспадающим султаном из конского волоса.

Длиннополый мундир, введенный в 1798 году, сшит с зеленым воротником, погонами и клапанами горизонтальных карманов, украшенными красными суконными выпушками; лацканы, обшлага и клапаны обшлагов — черные с красными выпушками, пуговицы — латунные. На походе жилет, кюлоты и гетры могли заменяться произвольными образцами, что было вызвано не только соображениями экономии, но и катастрофической нехваткой униформы и снаряжения в условиях блокады французской армии в Египте.

Снаряжение рядового включает в себя поясную портупею из беленой кожи с карманами для ношения пистолетов и полусабли, а также меховой ранец и сухарную суму.

В условиях жаркого африканского климата европейская униформа была крайне неудобна, поэтому, при участии главнокомандующего французской армии генерала Клебера, в 1799 году были разработаны более подходящие образцы.

Фетровая шляпа была заменена кожаной каской с большим козырьком, защищавшим глаза от палящего солнца, и широкой кожаной лопастью, прикрывавшей уши и затылок от свирепого пустынного ветра (на рисунке отвернута вверх). С левой стороны каски закреплена шляпная кокарда с петлицей и пуговицей, а сверху — декоративный пуф из черной шерсти. Длиннополый мундир с массой декоративных деталей был заменен однобортной суконной курткой с короткими фалдами и обтяжными пуговицами, а кюлоты с высокими суконными гетрами — просторными полотняными панталонами и укороченными полотняными гетрами. Снаряжение аэронавта состоит из патронной сумы на беленой перевязи с карманом для штыковых ножен и перевязи полусабли. Замок драгунского мушкета замотан тряпкой во избежание попадания песка.

После возвращения из Египта и вплоть до упразднения частей, униформа воздухоплавателей была аналогична униформе военных инженеров французской армии, как это и показано на иллюстрации.

Головным убором служила черная фетровая шляпа, украшенная трехцветной кокардой с петлицей аврорового цвета и маленькой мундирной пуговицей. У солдат к шляпе крепился алый помпон-«морковка».

Мундир изготовлялся из темно-синего сукна с такими же воротником и погонами. Лацканы, обшлага и клапаны обшлагов — черные суконные. Выпушки воротника, погон, лацканов, обшлагов, клапанов обшлагов, клапанов горизонтальных карманов, а также фалды, их отвороты и подкладка алые. Пуговицы латунные.

Эти пуговицы были предусмотрены указом от 4 октября 1792 года и изготавливались из цельной латуни или дерева с латунным колпачком.

Указ от 21 февраля 1793 года изменил модель, введя номерной знак для полубригад.

Куртка и кюлоты изготовлялись из мундирного сукна.

Башмаки и гетры с латунными пуговицами — черного цвета.

Слева — солдат и офицер, согласно указу от 2 апреля 1794 года; справа — инженер-сапер в 1793 году.

Рисунок художника Хильперта, фрагмент из Пассепуа, 1947 год.

Снаряжение состояло из беленой кожаной перевязи, патронной сумы из черненой кожи и беленой кожаной поясной портупеи с латунной пряжкой, а также ранца пехотного образца.

Вооружение: 2 кавалерийских пистолета, носимые в карманах поясной портупеи спереди и полусабля пехотного образца с алым темляком.

В 1798 году униформа и снаряжение были частично изменены.

Головной убор остался прежним, но помпон-«морковка» на шляпе был заменен алым ниспадающим султаном из конского волоса.

Мундир стал шиться из зеленого сукна с такими же воротником и погонами. Цвет лацканов, обшлагов и клапанов обшлагов, всех выпушек, отворотов и подкладки фалд остался прежним. Прочие детали униформы также остались прежними.

В снаряжении произошло следующее изменение: была упразднена патронная сума с перевязью.

Вооружение — без изменений.

Новые изменения в униформе были продиктованы климатом Египта. После прибытия туда роты воздухоплавателей в 1799 году по приказу генералу Клебера униформа, снаряжение и вооружение подверглись изменениям.

Рисунок художника Хильперта, фрагмент из Пассепуа, 1947 год.

Шляпа была заменена кожаной черной каской с кожаным же козырьком и лопастью. Слева на каске крепилась шляпная кокарда с петлицей и пуговицей, сверху каску венчал черный шерстяной пуф.

Мундир был заменен однобортной курткой с короткими фалдами. Она шилась из темно-синего сукна с такими же погонами. Воротник, обшлага и отвороты фалд были зеленого цвета. Выпушки воротника, погон, бортов, обшлагов, отворотов фалд и клапанов карманов фалд были белыми.

Пуговицы стали обтяжными.

Были введены длинные панталоны из темно-синего полотна. Укороченные гетры с обтяжными пуговицами и башмаки — черные.

Кожаное снаряжение — пехотного образца: патронная сума с перевязью, на которой крепился карман для штыковых ножен, и перевязь полусабли. Все перевязи должны были быть белеными. Ранец остался прежнего образца.

На вооружении находились полусабли с темляком, а также вновь введенный драгунский мушкет со штыком.

1. солдат, 1799-1800 годы;

2. солдат, 1798 год;

3. солдат, 1794 год;

4. солдат, 1801 год;

5. офицер, 1801 год.

По возвращении из Египетской экспедиции в 1799 году и вплоть до расформирования в 1801 году униформа военных воздухоплавателей была вновь подвергнута нижеследующим изменениям:

Черная фетровая шляпа, украшенная, как и прежде кокардой, петлицей с пуговицей и султаном.

Темно-синий мундир с черным воротником, лацканами, обшлагами и клапанами обшлагов и алыми выпушками отворотов, подкладки фалд, и эполетами.

Пуговицы латунные.

Куртка с латунными пуговицами.

Кюлоты, гетры и обувь — прежние.

Снаряжение: патронная сума на перевязи и перевязь полусабли с карманами для полусабли и штыка.

Ранец прежний.

Предметы вооружения — прежние.